Amateurfunkstationen

Navigationshilfe

Diese Navigationshilfe zeigt die ersten Schritte zur Verwendung der Präsentation. Sie kann mit ⟶ (Pfeiltaste rechts) übersprungen werden.

Navigation

Zwischen den Folien und Abschnitten kann man mittels der Pfeiltasten hin- und herspringen, dazu kann man auch die Pfeiltasten am Computer nutzen.

- Pfeil runter und hoch: Nächste / Vorherige Folie

- Pfeil rechts und links: Nächster / Vorheriger Abschnitt

- Leertaste oder „n“: Der Reihe nach alle Elemente in Folien aufdecken oder zur nächsten Folie blättern

- Shift-Leertaste oder „p“: Der Reihe nach Elemente rückwärts zudecken oder zur vorherigen Folie blättern

Weitere Funktionen

Mit ein paar Tastenkürzeln können weitere Funktionen aufgerufen werden. Die wichtigsten sind:

- F1

- Help / Hilfe

- o

- Overview / Übersicht aller Folien

- s

- Speaker View / Referentenansicht

- f

- Full Screen / Vollbildmodus

- b

- Break, Black, Pause / Ausblenden der Präsentation

- Alt-Click

- In die Folie hin- oder herauszoomen

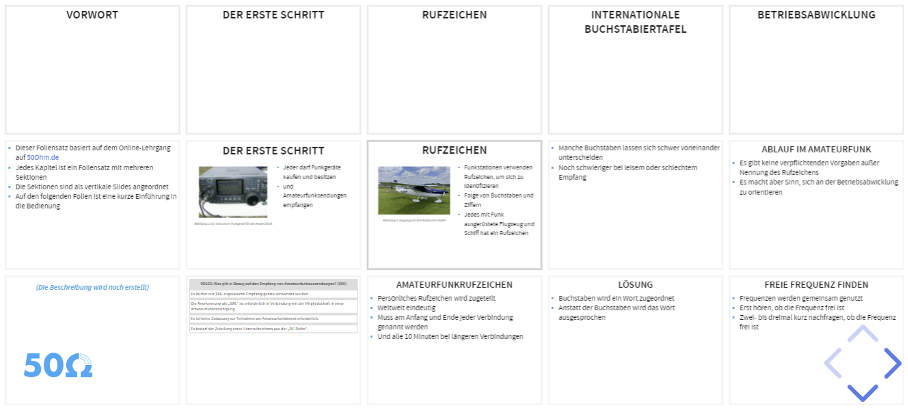

Übersicht

Die Präsentation ist zweidimensional aufgebaut. Dadurch sind in Spalten die einzelnen Abschnitte eines Kapitels und in den Reihen die Folien zu den Abschnitten.

Tippt man ein „o“ ein, bekommt man eine Übersicht über alle Folien des jeweiligen Kapitels. Das hilft sich zunächst einen Überblick zu verschaffen oder sich zu orientieren, wenn man das Gefühlt hat sich „verlaufen“ zu haben. Die Navigation erfolgt über die Pfeiltasten.

Durch Anklicken einer Folie wird diese präsentiert.

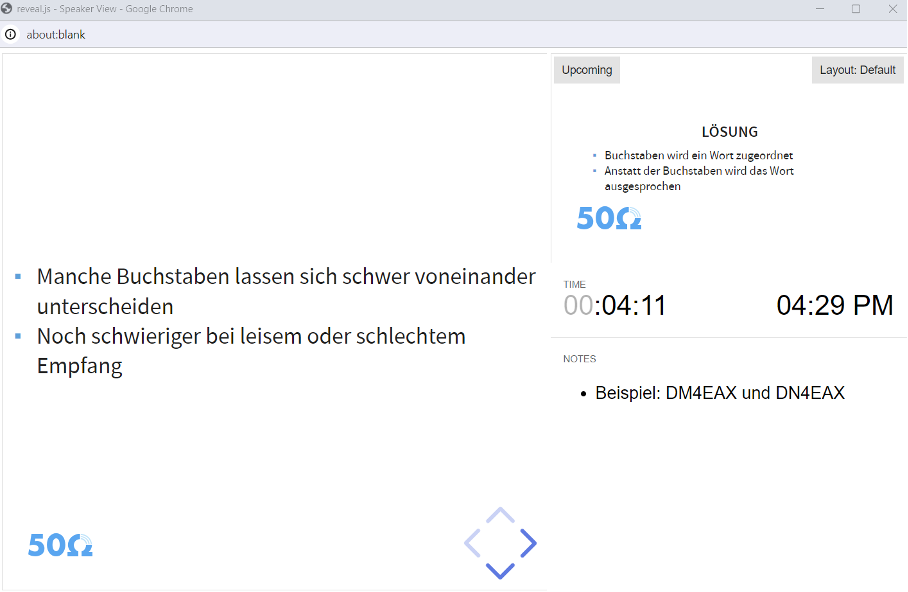

Referentenansicht

Tippt man ein „s“ ein, bekommt man ein neues Fenster, die Referentenansicht.

Indem man „Layout“ auswählt, kann man zwischen verschieden Anordnungen der Elemente auswählen.

Die Referentenansicht bietet folgende Elemente:

- Links sieht man die aktuelle Folie

- Rechts oben sieht man die nächste Folie

- Rechts in der Mitte Hilfsmittel zur Zeiteinteilung

- Rechts unten, die „Notizen für den Vortragenden“

- Unten die Pfeile zur Navigation

Praxistipps zur Referentenansicht

- Wenn man mit einem Projektor arbeitet, stellt man im Betriebssystem die Nutzung von 2 Monitoren ein: Die Referentenansicht wird dann zum Beispiel auf dem Laptop angezeigt, während die Teilnehmer die Präsentation angezeigt bekommen.

- Bei einer Online-Präsentation, wie beispielsweise auf TREFF.darc.de präsentiert man den Browser-Tab und navigiert im „Speaker View“ Fenster.

- Die Referentenansicht bezieht sich immer auf ein Kapitel. Am Ende des Kapitels muss sie geschlossen werden, um im neuen Kapitel eine neue Referentenansicht zu öffnen.

- Um mit dem Mauszeiger etwas zu markieren oder den Zoom zu verwenden, muss mit der Maus auf den Bildschirm mit der Präsentation gewechselt werden.

Vollbild

Tippt man ein „f“ ein, wird die aktuelle Folie im Vollbild angezeigt. Mit „Esc“ kann man diesen wieder verlassen.

Das ist insbesondere für den Bildschirm mit der Präsentation für das Publikum praktisch.

Ausblenden

Tippt man ein „b“ ein, wird die Präsentation ausgeblendet.

Sie kann wie folgt wieder eingeblendet werden:

- Durch klicken in das Fenster.

- Durch nochmaliges Drücken von „b“.

- Durch klicken der Schaltfläche „Resume presentation:

Zoom

Bei gedrückter Alt-Taste und einem Mausklick in der Präsentation wird in diesen Teil hineingezoomt. Das ist praktisch, um Details von Schaltungen hervorzuheben. Durch einen nochmaligen Mausklick zusammen mit Alt wird wieder herausgezoomt.

Das Zoomen funktioniert nur im ausgewählten Fenster. Die Referentenansicht ist hier nicht mit dem Präsenationsansicht gesynct.

Aufbau von Rufzeichen

Personengebundene Rufzeichen

- Jeder Funkamateur mit Zulassung zum Amateurfunkdienst in Deutschland

- Rufzeichen wird durch die BNetzA zugeteilt

- Weltweit eindeutig

- Darf nur durch den zugeteilten Funkamateur benutzt werden

A: Nur ein ihm von der Bundesnetzagentur zugeteiltes Rufzeichen

B: Beliebige Rufzeichen

C: Nur ein von einer Amateurfunkvereinigung zugeteiltes Rufzeichen

D: Bei Nutzung einer fremden Station das personengebundene Rufzeichen des Stationsinhabers

Aufbau von Rufzeichen

Drei Teile:

- Präfix

- Ziffer

- Suffix

Präfix

- Ist länderspezifisch zugeordnet

- Zur Lokalisierung von Amateurfunkstationen

- Werden durch die Internatione Fernmeldeunion (International Telecommunication Union, ITU) festgelegt

- Stehen in den Radio Regulations (RR)

- Mitgliedsstaaten sollen dieses in nationales Recht umsetzen

Präfixe Deutschland

- DA bis DR

- Y2 bis Y9

A: Im Amateurfunkgesetz (AFuG)

B: In den Radio Regulations (RR)

C: In der Rufzeichenliste der BNetzA

D: In der Amateurfunkverordnung (AFuV)

Personengebundene Rufzeichen Deutschland

- 2 Buchstaben Präfix

- eine Ziffer

- 2-3 Buchstaben Suffix

| DL1ABC |

|---|

| DO5XYZ |

| DA0RC |

A: einem 1-buchstabigen Präfix (Landeskenner), einer oder zwei Ziffern und einem 1-, 2- oder 3-buchstabigen Suffix.

B: einem 2-buchstabigen Suffix (Landeskenner), einer Ziffer und einem 1-, 2- oder 3-buchstabigen Präfix.

C: einem 2-buchstabigen Suffix (Landeskenner), zwei Ziffern und einem 2- oder 3-buchstabigen Präfix.

D: einem 2-buchstabigen Präfix (Landeskenner), einer Ziffer und einem 2- oder 3-buchstabigen Suffix.

Weitere Rufzeichen

- Fernbediente und automatisch arbeitende Amateurfunkstellen

- Klubstationen

A: Personengebundene Rufzeichen, Klubstationsrufzeichen, Contestrufzeichen

B: Personengebundene Rufzeichen, Familienrufzeichen, Klubstationsrufzeichen

C: Personengebundene Rufzeichen, Rufzeichen für fernbediente und automatisch arbeitende Amateurfunkstellen, Mobilfunkrufzeichen

D: Personengebundene Rufzeichen, Rufzeichen für fernbediente und automatisch arbeitende Amateurfunkstellen, Klubstationsrufzeichen

Rufzeichenplan

- In Deutschland durch die BNetzA

- Nach Rufzeichenplan

- Verwendungszweck erkennbar anhand von Präfix, Ziffern und Suffix

- Steht während der Prüfung zur Verfügung

A: In den Radio Regulations (RR) der ITU

B: Im Amateurfunkgesetz (AFuG)

C: Im Rufzeichenplan der Bundesnetzagentur (BNetzA)

D: Im Bundesgesetzblatt (BGBl)

Persönliche Rufzeichen

- Am häufigsten vergeben

- In Deutschland gibt es drei Zulassungsklassen

- Klasse N (Entry Level License)

- Klasse E (Novice)

- Klasse A (Advanced)

- Die Klasse ist am Präfix und der Ziffer erkennbar

| Klasse | Präfix und Ziffer |

|---|---|

| Klasse N | DN9 |

| Klasse E | DO1 – DO9 |

| Klasse A | DB1 – DD9 |

| DF1 – DH9 | |

| DJ1 – DM9 | |

| Klasse | Rufzeichen |

|---|---|

| Klasse N | DN9AAA, DN9BB |

| Klasse E | DO2AAA, DO2BB |

| Klasse A | DL3AAA, DL3BB |

A: Personengebundene Rufzeichen der Klasse E

B: Personengebundene Rufzeichen der Klasse N

C: Personengebundene Rufzeichen für Kurzwellenhörer

D: Personengebundene Rufzeichen der Klasse A

A: Klasse K

B: Klasse A

C: Klasse E

D: Klasse N

A: Klasse A

B: Klasse K

C: Klasse E

D: Klasse N

Zulassung

- Nach bestandener Prüfung Antrag bei BNetzA stellen auf Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst

- Darauf kommt die Zulassungsurkunde mit persönlichem Rufzeichen

- Erst danach darf Funkbetrieb aufgenommen werden

- Die Zulassung ist nicht übertragbar

A: übertragbar, wenn es sich um ausländische Funkamateure handelt, die sich vorübergehend in Deutschland aufhalten.

B: übertragbar, wenn es sich bei der Person um einen Funkamateur mit erfolgreich abgelegter Prüfung handelt.

C: an die in der Zulassungsurkunde angegebene Person gebunden und nicht übertragbar.

D: nach vorheriger Anzeige bei der Bundesnetzagentur an Personen im gleichen Haushalt übertragbar.

Wunschrufzeichen

- Auf dem Antrag können Wunschrufzeichen angegeben werden

- In der Rufzeichenliste der BNetzA oder in der Webabfrage der BNetzA nach freien Rufzeichen schauen

- Es gibt keinen Anspruch auf die Zuteilung eines bestimmten Rufzeichens

- Ohne Wunschrufzeichen wählt die BNetzA ein Rufzeichen aus

Auswahl von Rufzeichen

- Kurzschreibweise des Namens

- Initialen

- Gute Verständlichkeit beim Sprechen

- Einfache Morsetelegrafie

- Wortwitz

A: Nein, es sei denn, er kann besondere persönliche Gründe geltend machen und das Rufzeichen ist frei.

B: Ja, wenn es ihm schon einmal zugeteilt war.

C: Nein, es besteht kein Anspruch darauf.

D: Ja, wenn es noch nicht vergeben ist.

Änderung von Rufzeichen

- In der Regel ändert die BNetzA ein Rufzeichen nicht

- Bei Änderungen von Regularien oder Zulassungsklassen kann es notwendig werden

- Bei Stellung eines neuen Antrags auf Zulassung zum Amateurfunkdienst wird ein neues Rufzeichen vergeben

A: Bei Umzug in den Zuständigkeitsbereich einer anderen Außenstelle der Bundesnetzagentur erhält der Funkamateur eine neue Rufzeichenzuteilung.

B: Das zugeteilte Rufzeichen ist Eigentum des Funkamateurs, das durch die Bundesnetzagentur nicht geändert wird.

C: Bei Änderung der Anzeige zur Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV) erhält der Funkamateur ein anderes Rufzeichen.

D: Aus wichtigen Gründen, insbesondere bei Änderungen internationaler Vorgaben, kann das Rufzeichen geändert werden.

Klubstationen

- Gemeinsamer Betrieb einer Station

- Gruppe von mindestens 3 Funkamateuren

- Erhalten ein spezielles Rufzeichen

A: Eine „Klubstation“ ist eine Amateurfunkstelle, die von mindestens vier Mitgliedern einer Gruppe von Funkamateuren unter Verwendung ihres personengebundenen Rufzeichens betrieben wird.

B: Eine „Klubstation“ ist eine Amateurfunkstelle, die an einem geografisch exponierten Standort betrieben wird.

C: Eine „Klubstation“ ist eine Amateurfunkstelle, die nur von einem eingetragenen Verein betrieben werden darf.

D: Eine „Klubstation“ ist eine Amateurfunkstelle, die von mindestens drei Mitgliedern einer Gruppe von Funkamateuren unter Verwendung eines gemeinschaftlich genutzten Rufzeichens betrieben wird.

Rufzeichenplan

| Rufzeichen | Klasse | ||

|---|---|---|---|

| DAØAA | – | DAØZZZ | A |

| DAØA | – | DA3Z | A |

| DA6A | – | DA9Z | E |

| DBØA | – | DD9Z | A |

| DFØA | – | DH9Z | A |

| DJØA | – | DM9Z | A |

| DFØAA | – | DFØZZZ | A |

| Rufzeichen | Klasse | ||

|---|---|---|---|

| DKØAA | – | DKØZZZ | A |

| DLØAA | – | DLØZZZ | A |

| DNØA | – | DNØZ | E |

| DNØAA | – | DNØZZZ | E |

| DOØA | – | DO9Z | E |

| DP3A | – | DP9Z | A |

| DQØA | – | DR9Z | A |

A: Amateurfunkstelle von Angehörigen der Gaststreitkräfte.

B: Amateurfunkstelle, die für besondere experimentelle Studien gemäß § 16 Absatz 2 AFuV betrieben wird.

C: Klubstation.

D: exterritoriale Station.

A: mit Klubstationsrufzeichen der Klasse A.

B: mit Klubstationsrufzeichen der Klasse E.

C: mit personengebundenem Rufzeichen der Klasse E.

D: mit personengebundenem Rufzeichen der Klasse A.

Stationsverantwortlicher

- Zur Beantragung ist ein Stationsverantwortlicher zu benennen

- Muss selbst Funkamateur mit Zulassung sein

- Rufzeichenklasse muss der für die Klubstation gleich sein

- Wird Inhaber eines auf 5 Jahre zugeteilten Rufzeichens

- Verlängerung muss rechtzeitig beantragt werden

- Verwendung erst nach Zuteilung möglich

A: Der verantwortliche Funkamateur für die Klubstation muss in jedem Fall Inhaber eines Rufzeichens der höchsten Amateurfunkklasse sein.

B: Der verantwortliche Funkamateur muss seit mindestens 2 Jahren Inhaber eines Amateurfunkzeugnisses sein.

C: Die Rufzeichenzuteilung für das Betreiben einer Klubstation ist von der Benennung des verantwortlichen Funkamateurs durch den Leiter einer Gruppe von Funkamateuren abhängig.

D: Der Leiter einer als eingetragener Verein (e. V.) bestehenden Amateurfunkvereinigung muss auch der für die beantragte Klubstation verantwortliche Funkamateur sein.

A: Der verantwortliche Funkamateur für die Klubstation muss in jedem Fall Inhaber eines Rufzeichens der höchsten Amateurfunkklasse sein.

B: Der verantwortliche Funkamateur für die Klubstation muss in jedem Fall Betreiber einer automatisch arbeitenden Station sein.

C: Eine Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst nach § 3 Abs. 1 AFuG.

D: Eine HAREC-Bescheinigung oder ein Amateurfunkzeugnis

A: Nach Vorlage einer harmonisierten Prüfungsbescheinigung kann der Betrieb erfolgen

B: Nachdem er selbst eine Zulassung zum Amateurfunkdienst und die Zuteilung eines Klubstationsrufzeichens erhalten hat

C: Erst nach Überprüfung des Standortes durch die BNetzA und Zuteilung eines Klubstationsrufzeichens

D: Erst 3 Monate nach Ablegen der Amateurfunkprüfung und Zuteilung eines Klubstationsrufzeichens

Nutzung

- Von jedem Funkamateur mit Zulassung

- Nicht auf die Mitglieder der Gruppe beschränkt

A: Er muss Inhaber eines Rufzeichens der höchsten Amateurfunkklasse sein.

B: Er muss im Besitz eines Amateurfunkzeugnisses sein, dass der Klasse der Klubstation entspricht.

C: Er muss Mitglied in der Gruppe der Funkamateure sein, die die Klubstation betreibt.

D: Er muss Inhaber einer Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst sein.

A: Der Funkamateur muss dieses mindestens zwei Tage zuvor der BNetzA anzeigen.

B: Nur die Mitglieder der Gruppe dürfen die Klubstation betreiben.

C: Der Funkbetrieb muss im Beisein eines Gruppenmitglieds erfolgen.

D: An Klubstationen dürfen auch Nichtmitglieder Funkbetrieb durchführen.

Funkbetrieb

- Klasse N oder E darf an Klubstation mit Klasse A Betrieb machen

- → Jedoch nur im Rahmen seiner Bänder und Leistung

- Klasse A darf an Klubstation der Klasse E oder N Betrieb machen

- → Jedoch nur im Rahmen der Bänder und Leistung der Klubstation

Die niedrigste Klasse gibt die maximale Berechtigung vor.

| Station N | Station E | Station A | |

|---|---|---|---|

| Funkamateur N | N | N | N |

| Funkamateur E | N | E | E |

| Funkamateur A | N | E | A |

A: der höheren der beiden Klassen.

B: der Klasse meiner persönlichen Zulassung.

C: der niedrigeren der beiden Klassen.

D: der Klasse der Klubstation.

A: Inhaber einer Amateurfunkzulassung der Klasse E

B: Inhaber einer Amateurfunkzulassung einer beliebigen Klasse

C: Inhaber eines Amateurfunkzulassung der Klasse N

D: Inhaber einer Amateurfunkzulassung der Klasse A

Standort

- Eine Klubstation darf kurzzeitig an anderen Standorten betrieben werden

- Eine Meldung an die BNetzA ist nicht erforderlich

- Bei Veranstaltungen oder ähnlichem nützlich

A: Kurzzeitige Standortänderungen sind der BNetzA anzuzeigen.

B: Standortänderungen sind bei Klubstationen nicht zulässig.

C: Kurzzeitige Standortänderungen müssen der BNetzA nicht angezeigt werden.

D: Standortänderungen müssen der BNetzA grundsätzlich nicht angezeigt werden.

Ausbildungsrufzeichen

- Funkamateure der Klasse E und A sind automatisch Ausbilder

- Unter Aufsicht

- Im Berechtigungsumfang des Ausbilders

- Personengebundenes Rufzeichen + „/T“ bzw. „/Trainee“

- Klubstation + „/T“ bzw. „/Trainee“

A: Wenn er eine gültige Rufzeichenzuteilung für ein Ausbildungsrufzeichen besitzt

B: Nur wenn er Inhaber einer Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst der Klasse A ist

C: Wenn er Inhaber einer Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst der Klasse A oder E ist

D: Nur wenn er mindestens 1 Jahr lang Inhaber einer Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst ist

A: DG2RON/T

B: T/DG2RON

C: A/DG2RON

D: DG2RON/A

A: nur im Berechtigungsumfang der Rufzeichenzuteilung des Ausbilders durchgeführt werden.

B: nur an einer Klubstation durchgeführt werden.

C: nicht in Morsetelegrafie durchgeführt werden.

D: nur mit einer maximalen Strahlungsleistung von

A: Nein, es ist das persönliche Rufzeichen des Ausbilders zu verwenden.

B: Nein, an Klubstationen darf nicht ausgebildet werden.

C: Ja, wenn T/DL0MOL bzw. Trainee/DL0MOL verwendet wird.

D: Ja, wenn DL0MOL/T bzw. DL0MOL/Trainee verwendet wird.

Ausbildungsfunkbetrieb ist …

- für Personen ohne Besitz eines entsprechenden Amateurfunkzeugnisses

- nicht für Aussendungen des Ausbilders selbst

- die praktische Vorbereitung auf das Ablegen der fachlichen Prüfung

A: der Vervollständigung der Fertigkeiten des Funkamateurs in der Morsetelegrafie.

B: der alleinigen Vorführung des Amateurfunkbetriebes.

C: der Teilnahme des Auszubildenden am Amateurfunkdienst ohne Aufsicht.

D: der praktischen Vorbereitung auf das Ablegen der fachlichen Prüfung zum Erwerb eines Amateurfunkzeugnisses.

Ausbilder …

- muss in unmittelbarer Nähe des Auszubildenden sein

- bei Bedienung und Betriebsabwicklung anleiten

- schaltet den Sender im Extremfall ab

- muss auf Verlangen der BNetzA Auskunft über „Art und Umfang“ des Ausbildungsbetriebs geben

A: Der Ausbildungsfunkverkehr darf ausschließlich in Telefonie (SSB oder FM) durchgeführt werden.

B: Der Ausbilder hat auf Verlangen der Bundesnetzagentur Auskunft über Art und Umfang des Ausbildungsfunkbetriebs zu geben.

C: Der Ausbildungsfunkverkehr darf ausschließlich in Gegenwart des Ausbilders an einer Klub- oder Schulstation durchgeführt werden.

D: Beim Ausbildungsfunkverkehr darf nicht an Amateurfunkwettbewerben teilgenommen werden.

Remote-Stationen

- Remotestationen ermöglichen einen Betrieb an einem anderen Standort

- z.B. wenn am Wohnort keine eigene Station realisiert werden kann

- Die gesamte Bedienung erfolgt ferngesteuert

- Betrieb durch Funkamateure der Klasse A

- Mitbenutzung möglich

A: Die lokale Steuerung einer Funkstation über einen daneben stehenden Computer

B: Funkbetrieb bei Wettbewerben mit mehreren Funkamateuren mit verteilten Aufgaben

C: Funkbetrieb, bei dem eine räumlich entfernte Amateurfunkstation z. B. über das Internet betrieben wird

D: Funkbetrieb über sehr weite Entfernungen (größer

A: Funkamateure der Klassen A und E

B: Funkamateure der Klasse A

C: Funkamateure der Klassen A, E und N

D: Funkamateure, die seit mindestens einem Jahr eine Zulassung besitzen

A: über eine Zulassung für die Klasse A, E oder N verfügen.

B: seit mindestens einem Jahr über eine Zulassung verfügen.

C: über eine Zulassung für die Klasse A verfügen.

D: über eine Zulassung für die Klasse A oder E verfügen.

Betriebsmeldung

- Remotebetrieb muss durch den Betreiber angezeigt werden

- Mit Betriebsmeldung und Kontaktdaten an die BNetzA

- Erreichbarkeit während des Betriebs unter den angegebenen Kontaktdaten

A: Nein, es besteht keine Anzeigepflicht.

B: Ja, für den Betreiber der Remote-Station

C: Ja, für Betreiber und Nutzer der Remote-Station

D: Ja, für den Nutzer der Remote-Station

A: Der Betreiber muss für die BNetzA als Ansprechpartner erreichbar sein.

B: Die Bandwacht der Amateurfunkverbände nutzt die Kontaktdaten zum Datenabgleich, um im Störungsfall den Betreiber der „Remote-Station“ zu ermitteln.

C: Die Kontaktdaten dienen der monatlichen Rechnungsstellung für die „Remote-Station“.

D: Die Kontaktdaten zum Remote-Betrieb werden in der Rufzeichenliste der BNetzA aufgeführt.

Betriebssicherheit

- Ununterbrochene, mittelbare und vollständige Kontrolle der Station

- Kann über Hilfsmittel oder Helfer erfolgen

- Bei Störungen muss die Stationen in einen sicheren Zustand versetzt werden

A: ein technisches Protokoll der Nutzung der „Remote-Station“ erstellt wird.

B: für die „Remote-Station“ keine selbstgebauten Komponenten zum Einsatz kommen.

C: die „Remote-Station“ über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung verfügt.

D: die „Remote-Station“ unter seiner mittelbaren Kontrolle steht.

Berechtigte Funkamateure

- Erlaubnis des Betreibers für Nutzung notwendig

- Betreiber darf nur berechtigte Funkamateure die Remotestation nutzen lassen

A: Der Betreiber muss sicherstellen, dass nur von ihm berechtigte Funkamateure die Station nutzen können.

B: Die Funkamateure müssen mindestens im Besitz einer Amateurfunkzulassung der Klasse E sein.

C: Die Nutzer der „Remote-Station“ dürfen keinen Ausbildungsfunkbetrieb durchführen.

D: Der Zugang für die Nutzung der „Remote-Station“ muss für alle Funkamateure öffentlich sein.

Klubstationen

- Klubstationen der Klasse A dürfen als Remotestation betrieben werden

- Muss auf die Mitglieder der Gruppe von Funkamateuren begrenzt sein

A: Klubstationen der Klasse E

B: Amateurfunkstellen mit personengebundenem Rufzeichen der Klasse E

C: Amateurfunkstellen mit personengebundenem Rufzeichen der Klasse N

D: Klubstationen der Klasse A

A: Nur Mitgliedern der Gruppe von Funkamateuren, die die Klubstation betreibt

B: Nur Funkamateuren, die die Klubstation persönlich nicht aufsuchen können

C: Nur bei der Bundesnetzagentur schriftlich oder elektronisch gemeldeten Funkamateuren

D: Nur auf der Zuteilungsurkunde eingetragenen Mitgliedern der Gruppe von Funkamateuren

Ausbildungsfunkbetrieb

- Ist an einer Remotestation möglich

- Es gelten die gleichen Regeln wie für den Ausbildungsbetrieb

- Auch an Remote-Klubstationen möglich

Rufzeichenzusätze

Beim Funken von einem Standort anders als dem in der Zulassungsurkunde angegebenen Heimatstandort, kann ein Rufzeichenzusatz verwendet werden.

| Zusatz | Gesprochen | Bedeutung |

|---|---|---|

| am | aeronautisch mobil | An Bord eines Luftfahrzeugst, das sich im Flug befindet |

| mm | maritim mobil | An Bord eines Schiffs auf See |

| m | mobil | Von einem Landfahrzeug oder einem Schiff auf Binnengewässern aus |

| p | portabel | Zu Fuß unterwegs oder vorübergehend ortsfest |

| R | Remote | Remote-Betrieb |

| T | Trainee | Ausbildungsfunk |

- Geschrieben mit „/“

- Gesprochen direkt im Anschluss an das Rufzeichen oder mit „Stroke“

| Schreibweise | Aussprache |

|---|---|

| DL1FLO/m | Delta Lima Eins Foxtrott Lima Oskar (Stroke) Mobil |

| DM4EAX/p | Delta Mike Vier Echo Alpha X-Ray (Stroke) Portabel |

| DL1ASN/mm | Delta Lima Eins Alpha Sierra November (Stroke) Maritim Mobil |

| DG2RON/am | Delta Golf Zwei Romeo Oscar November (Stroke) Aeronautisch Mobil |

Aeronautisch Mobil

- An Bord eines Luftfahrzeugs (Flugzeug, Heißluftballon, Zeppelin, o.ä.)

- Muss sich komplett in der Luft befinden

- Keine Verbindung zum Boden

- Betrieb muss vom Luftfahrzeugführer erlaubt sein, jedoch nicht von der BNetzA genehmigt werden

A: verwendet Amplitudenmodulation.

B: wird an Bord eines Luftfahrzeugs betrieben.

C: arbeitet mit geringer Leistung.

D: wird an Bord eines Wasserfahrzeugs betrieben.

A: Es handelt sich um eine kanadische Amateurfunkstelle, die vorübergehend in den Vereinigten Staaten von Amerika betrieben wird.

B: Es handelt sich um eine automatisch arbeitende Pactor-Amateurfunkstelle mit angeschlossener Mailbox in Kanada.

C: Es handelt sich um eine Amateurfunkstelle mit einem kanadischen Rufzeichen, die in einem Luftfahrzeug betrieben wird.

D: Es handelt sich um eine kanadische Amateurfunkstelle, die in der Modulationsart AM betrieben wird.

A: Nutzung von Frequenzen, die dem mobilen Flugfunkdienst zugewiesen sind

B: Verwendung einer fest installierten Funkstelle des mobilen Flugfunkdienstes

C: Genehmigung der Bundesnetzagentur für aeronautischen Funkbetrieb

D: Zustimmung des verantwortlichen Luftfahrzeugführers

Maritim Mobil

- An Bord eines Wasserfahrzeugs (Motorboot, Segelyacht, o.ä.)

- Außerhalb der 12-Meilen-Zone

- Auf Flüssen, Seen oder ähnlichen Binnengewässern darf „/m“ (mobil) verwendet werden

- Betrieb muss vom Schiffsführer erlaubt sein, jedoch nicht von der BNetzA genehmigt werden

A: wird von einem Schiff aus betrieben, das sich auf einem Binnengewässer befindet.

B: wird an Bord eines Wasserfahrzeugs betrieben, das sich auf See befindet.

C: wird an Bord eines Schiffes als eine mobile Station des See- und Binnenschifffahrtsfunks betrieben.

D: möchte mit anderen Funkamateuren in Kontakt treten, die ihre Funkstelle zur Zeit auch „maritim mobil“ betreiben.

A: Ja, mit einer Genehmigung der BNetzA

B: Ja, mit der Zustimmung eines beliebigen Crewmitglieds

C: Ja, mit der Zustimmung des Schiffsführers

D: Ja, mit einer Genehmigung des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie

A: Wenn der Funkamateur auch Inhaber eines Flugfunk- oder Seefunkzeugnisses ist, benötigt er keine Sondergenehmigung.

B: Es ist keine Sondergenehmigung erforderlich.

C: Es ist in jedem Fall eine Sondergenehmigung erforderlich.

D: Bei Strahlungsleistungen von über

Mobil

- In einem Landfahrzeug wie Auto oder Zug

- Oder an Bord eines Schiffs auf Binnengewässern

A: vorübergehend ortsfest betrieben wird oder tragbar ist.

B: beweglich ist und sich in einem Landfahrzeug befindet.

C: an Bord eines Wasserfahrzeugs betrieben wird, das sich auf See befindet.

D: mit minimaler Leistung sendet.

A: mit minimaler Leistung sendet.

B: an Bord eines Wasserfahrzeugs betrieben wird, das sich auf See befindet.

C: sich an Bord eines Wasserfahrzeugs auf Binnengewässern befindet.

D: vorübergehend ortsfest betrieben wird oder tragbar ist.

Portabel

- Station vorübergehend an einem Standort, der nicht auf der Zuteilungsurkunde eingetragen ist

- z.B. in der Natur

- Auch bei Bewegung (zu Fuß) mit tragbarem Funkgerät

A: vorübergehend ortsfest betrieben wird oder tragbar ist.

B: sich an Bord eines Wasserfahrzeugs auf See befindet.

C: sich in einem Landfahrzeug in Bewegung befindet.

D: vorübergehend exterritorial betrieben wird.

A: Nein, es sei denn, es handelt sich um eine ausländische Station.

B: Ja, weil dies durch die internationalen Regelungen in den Radio Regulations (RR) so vorgegeben ist.

C: Ja, damit die BNetzA erkennen kann, dass die Amateurfunkstelle nicht am gemeldeten Standort betrieben wird.

D: Nein, er kann zur weiteren Information verwendet werden.

Remote

- Betrieb an einer Remote-Station

- Optional „/R“ bzw. „/Remote“

A: /RB bzw. /Remotebetrieb

B: /FB bzw. /Fernbedient

C: /F bzw. /Fern

D: /R bzw. /Remote

Trainee

- Bei Ausbildungsfunkbetrieb ist „/T“ bzw. „/Trainee“ verpflichtend

- Alle anderen Zusätze sind freiwillig und können weggelassen werden

A: DL1PZ/Ausbildung

B: Trainee/DL1PZ

C: Ausbildung/DL1PZ

D: DL1PZ/Trainee

A: Vom Auszubildenden

B: Vom Auszubildenden und vom Ausbilder

C: Vom Verantwortlichen der Schulstation

D: Vom Ausbilder

A: Nein, an Klubstationen darf nicht ausgebildet werden.

B: Ja, wenn DL0MOL/T bzw. DL0MOL/Trainee verwendet wird.

C: Nein, es ist das persönliche Rufzeichen des Ausbilders zu verwenden.

D: Ja, wenn T/DL0MOL bzw. Trainee/DL0MOL verwendet wird.

Besondere Anlässe

- Klubstationsrufzeichen mit 4-7stelligem Suffix

- z.B. für historische Ereignisse, Stadtfeste oder Sportereignisse

- Die ganze Amateurfunkwelt kann an dem Ereignis teilhaben

Vorgaben

- Maximale Zuweisung für 1 Jahr durch die BNetzA

- Keine Verlängerung möglich

- Suffix kann aus Ziffern und Buchstaben bestehen

- Das letzte Zeichen muss immer ein Buchstabe sein

International

- Auch im Ausland kann es Sonderstationen geben

- Die Rufzeichen können andere Vorgaben haben

| Rufzeichen | Zuteilung | Ereignis |

|---|---|---|

| DL1250BRET | 2017 | 1250 Jahre Stadt Bretten |

| DL500BIER | 2016 | 500 Jahre Deutsches Reinheitsgebot |

| DF13DEJU | 2019 | Erstflug der Junkers F 13 |

| DL73AFUG | 2022 | 73. Geburtstags des Amateurfunkgesetzes |

| DB50AFZ | 2022 | 50 Jahre Amateurfunkzentrum |

| DP44N44T | 2022 | 44 Jahre Ortsverband N44 |

| DC0YOTA | 2021 | Youngsters On The Air |

| DL22MAUS | 2022 | Türen auf mit der Maus! |

| DL0ELEFANT | 2022 | Türen auf mit der Maus! |

A: Weil der Rufzeichenplan zu besonderen allgemeinen Anlässen auch Rufzeichen mit bis zu 7 Zeichen langem Suffix vorsieht, der Ziffern enthalten kann und mit einem Buchstaben endet.

B: Weil für besonders verdiente Funkamateure auch personengebundene Rufzeichen ausgegeben werden, für die der Rufzeichenplan keine Anwendung findet.

C: Weil dies in einer Sonderverfügung der Bundesnetzagentur aufgrund besonderen historischen Anlass mit internationaler Wirkung festgelegt wurde.

D: Weil an bestimmte öffentliche Stellen, wie z. B. Kunst- und Kultureinrichtungen, besondere Rufzeichen mit mindestens 3 Ziffern ausgegeben werden.

Fernbediente und automatische Stationen

Normalerweise

- Funkamateur muss die Station besetzt betreiben

- Aussendungen dürfen nur unter Aufsicht erfolgen

- Direkt an der Sendeanlage oder mittelbar via Remote-Station

Ausnahme: Fernbediente und automatische Stationen

Relaisfunkstelle

- Ermöglicht Funverbindungen zwischen Funkamateuren, die sich nicht direkt erreichen können

- Sendet alles, was sie auf einer Frequenz empfängt, auf einer anderen wieder aus

Bake

- Sendet nur immer das gleiche

- In regelmäßigen Abständen

- Oftmals nur das Rufzeichen

- Zur Untersuchung der Ausbreitungsbedingungen

A: Es bedarf einer Rufzeichenzuteilung für den Betrieb einer fernbedienten oder automatisch arbeitenden Amateurfunkstelle.

B: Es sind keine besonderen Bedingungen zu erfüllen.

C: Es ist eine Zulassung der höchsten Amateurfunkklasse erforderlich.

D: Für den Betrieb einer Relaisfunkstelle oder Funkbake ist der mindestens 2-jährige Besitz einer gültigen Amateurfunkzulassung erforderlich.

A: Wenn die Relaisfunkstelle keine große Reichweite hat

B: Wenn er mindestens 20 Unterschriften als Beweis der Notwendigkeit vorlegen kann und die Rahmenbedingungen für Relaisfunkstellen einhält

C: Wenn er die technischen Einrichtungen dafür selbst instand halten kann

D: Wenn er für die Relaisfunkstelle eine Rufzeichenzuteilung besitzt und die darin festgelegten Rahmenbedingungen einhält

Relaisfunkstellen

- Ermöglicht eine größere Reichweite als bei direkter Verbindung

- Meist an exponierten Standorten, z.B. Berggipfeln, Hochhäusern, (Kirch-)Türmen

- Oder in Satelliten

Definition Relaisfunkstelle

eine fernbediente Amateurfunkstelle (auch in Satelliten), die empfangene Amateurfunkaussendungen, Teile davon oder sonstige eingespeiste oder eingespeicherte Signale fern ausgelöst aussendet und dabei zur Erhöhung der Erreichbarkeit von Amateurfunkstellen dient

- Auch kurz genannt: Relais oder Repeater

- Senden regelmäßig ihr Rufzeichen aus

- Rufzeichen beginnt in der Regel mit DB0, DM0 oder DO0

- Relaisfunkstellen werden nicht mit persönlichen Rufzeichen betrieben.

- Relaisfunkstellen sind üblicherweise nicht ständig besetzt.

- Relaisfunkstellen müssen nicht zwingend an geografisch exponierten Standorten betrieben werden.

A: Ein integrierter Schaltkreis, der digitale Signale für die Modulation im Funkgerät vorbereitet. Hierbei wird das Rufzeichen der Station regelmäßig in den Datenstrom eingefügt.

B: Ein Lineartransponder, der empfangene Datenpakete auf ein anderes Frequenzband umsetzt. Hierbei bleiben die verwendete Modulationsart sowie der Inhalt des Pakets erhalten.

C: Eine Funkstation, die empfangene Datenpakete oder Teile davon automatisch erneut aussendet, ggf. auch zeitversetzt oder wiederholt. Hierbei können einzelne Datenfelder geändert werden.

D: Eine Relaisstation, die Sprachübertragungen auf einer anderen Frequenz erneut aussendet. Hierbei wird die Lautstärke adaptiv mittels digitaler Signalverarbeitung angepasst.

Funktionsweise

- Empfängt auf der Eingangsfrequenz das Signal einer Amateurfunkstation

- Stahlt es zeitgleich auf der Ausgabefrequenz aus

- Damit der Sender nicht stört, sind die Frequenzen meistens unterschiedlich

Den Abstand nennt man Frequenzablage oder kurz Ablage

| Band | Ablage |

|---|---|

| |

|

| |

|

| |

7. |

| |

|

Beispiel eines 70cm-Relais:

- Ausgabefrequenz: 438.

875 MHz - Ablage: -7.

600 MHz - Eingabefrequenz: 431.

275 MHz

A: Die Relaisfunkstelle benutzt eine Eingabefrequenz zur Umsetzung des empfangenen Signals und die Ausgabefrequenz zur Fernsteuerung.

B: Die Relaisfunkstelle muss auf der Ausgabefrequenz mit einem Tonruf geöffnet werden, bevor sie auf der Eingabefrequenz in Betrieb gehen kann.

C: Die Relaisfunkstelle empfängt auf der Eingabefrequenz und sendet auf der Ausgabefrequenz.

D: Die Relaisfunkstelle stellt bei starker Belegung der Eingabefrequenz eine zusätzliche Ausgabefrequenz zur Verfügung.

A:

B:

C:

D:

A:

B:

C:

D:

Crossband-Betrieb

- Sendet und empfängt gleichzeitig auf zwei verschiedenen Bändern, z.B. 2m und 70cm

- Umsetzung der Sendeart auch möglich, z.B. SSB auf FM

Digipeater

- Vermittelt Daten statt Sprache

- Empfängt und sendet Datenpakete

- Aussendung kann nur in Teilen oder zeitversetzt geschehen

- Datenpakete können wiederholt werden

- Einzelne Datenfelder können geändert werden

Besondere Einstellungen

- Ggf. sind weitere Einstellungen für die Verbindung zum Relais notwendig

- Diese Informationen sind in Repeaterverzeichnissen, auf Webseiten oder beim Relaisverantwortlichen erhältlich

- Neben FM-Repeatern gibt es welche für digitale Sprache wie DMR oder D-Star

A: AM

B: SSB

C: FM

D: DMR

A: AM-Sprechfunk, C4FM, FT8

B: SSB-Sprechfunk, DMR, RTTY

C: FM-Sprechfunk, DMR, D-STAR

D: CW-Morsetelegrafie, FT8, D-STAR

Kanalbandbreite

- Der benötigte Platz im Frequenzspektrum

- Wide-FM:

25 kHz - Narrow-FM:

12,5 kHz - Repeater mögen Narrow-FM, da sonst Signale verzerrt sind und benachbarte Frequenzen gestört werden

A: zu starke Oberwellen entstehen können und Funkdienste auf anderen Bändern durch Spiegelfrequenzen gestört werden könnten.

B: Repeater-Eingaben auf benachbarten Frequenzen gestört werden können und der verwendete Repeater das Signal verzerrt ausgeben könnte.

C: eine übermäßige Abnutzung des Vorverstärkers des Repeaters durch Überlastung eintreten könnte und der Repeater dann ausfallen würde.

D: die Batterien der Notstromversorgung des Repeaters übermäßig belastet werden könnten und dann im Notfall nicht mehr nutzbar wären.

Störungsfreier Betrieb

- Grundsätzlich können alle Funkamateure mit ihrem zugeteilten Rufzeichen fernbediente Amateurfunkstellen nutzen

- Betreiber kann zur Sicherstellung des störungsfreien Betriebs Funkamateure ausschließen

- Die BNetzA ist hiervon zu unterrichten

A: Wenn dies dazu dient, den störungsfreien Betrieb der Relaisfunkstelle sicherzustellen

B: Wenn die Relaisnutzungsgebühr nicht entrichtet wurde

C: Wenn ein Funkamateur die Relaisfunkstelle zu häufig benutzt

D: Wenn ein Funkamateur das Mindestalter noch nicht erreicht hat

Funkbetrieb auf Repeatern

- Kurze Durchgänge

- Mobile und portable Stationen sind oft nur kurzzeitig in Empfangsreichweite

- Pause zwischen den Durchgängen zum Reinmelden anderer Stationen

A: Damit es besonders Mobil- und Portabelstationen leichter möglich ist, die Relaisfunkstelle zu nutzen.

B: Um zeitweilig Simplex-Verkehr zu ermöglichen.

C: Die Sprachspeicher einer Relaisfunkstelle haben eine zeitlich begrenzte Kapazität.

D: Nach der Amateurfunkverordnung darf ein Durchgang höchstens 60 Sekunden betragen.

A: Durch eine kurze Pause vor jedem Durchgang

B: Durch Freihalten der Ausgabefrequenz

C: Durch Verwendung eines Auftasttons

D: Durch Freihalten der Eingabefrequenz

Doppeln

- Bei gleichzeitiger Spracheingabe wird die Aussendung bis zur Unlesbarkeit gestört

- „Doppeln“ durch ordentliche Übergabe vermeiden

- Aussendung erst dann beginnen, wenn die vorige Station beendet hat

A: Es ist nur die Station zu hören, die zuerst mit der Sendung begonnen hat.

B: Sie stören sich gegenseitig bis zur Unlesbarkeit.

C: Sie stören sich nicht, jede Station ist mit halber Lautstärke zu hören.

D: Sie sind auf der Ausgabe abwechselnd zu empfangen.

A: Durch leichte Verstimmung der Sendefrequenz

B: Durch Senden mit möglichst großer Sendeleistung

C: Durch ordentliche Übergabe nach jedem Durchgang

D: Durch Nutzung eines Sendezeitbegrenzers

Sendeleistung

- Nach Anlage 1 der AFuV

- Für automatische Station oberhalb von

30 MHz mit50 W ERP

A:

B:

C:

D:

Rapport

- Empfangene Signalstärke (S) ist die des Relais

- Es wird darauf verzichtet

- Nur die Lesbarkeit (R) wird im Rapport beurteilt

A: Es werden die Lesbarkeit „R“ und die Signalstärke „S“ beurteilt, weil das zu einem vollständigen Rapport dazugehört.

B: Es wird nur die Lesbarkeit „R“ beurteilt, weil sich die Signalstärke „S“ auf die Relaisfunkstelle bezieht.

C: Es werden nur verbale Aussagen gemacht, da die exakte Einschätzung bei Betrieb über eine Relaisfunkstelle nicht möglich ist.

D: Es wird nur die Signalstärke „S“ beurteilt, weil die Lesbarkeit „R“ bei einem Relais immer gleich gut ist.

Baken

- Automatisch arbeitende Amateurfunk-Sendeanlage

- Ständig wiederkeherende Aussendungen

- Zu Feldstärkebeobachtungen oder Empfangsversuchen

- Kann auch in Satelliten sein

- Fest zugewiesene Frequenz

- Fester Standort

- Rufzeichen in regelmäßigen Abständen

- Meist in Morsetelegrafie

A: Eine „Funkbake“ ist eine Amateurfunk-Sendeanlage, die ständig wiederkehrende Aussendungen zur Positionsbestimmung in Not- und Katastrophenfällen erzeugt.

B: Eine „Funkbake“ ist eine automatisch arbeitende Amateurfunk-Sendeanlage (auch in Satelliten), die selbsttätig ständig wiederkehrende Aussendungen zur Feldstärkebeobachtung oder zu Empfangsversuchen erzeugt.

C: Eine „Funkbake“ ist eine automatisch arbeitende Amateurfunk-Sendeanlage (auch in Satelliten), die selbsttätig ständig wiederkehrende Aussendungen zur Positionsbestimmung auf hoher See erzeugt.

D: Eine „Funkbake“ ist eine Amateurfunk-Sendeanlage, die ständig wiederkehrende Signale zur Identifikation der Kurzwellen-Bandgrenzen aussendet.

Nutzung von Baken

- Empfangbarkeit abhängig von wechselnden Ausbreitungsbedingungen

- Indikator für die Machbarkeit einer Funkverbindung

- Reflexion an Polarlichtern im VHF-Band durch „Aurora-Baken“ testen

- Durch Peilung Antennenausrichtung überprüfen

A: stellen Empfangsberichte in das Internet ein.

B: helfen bei der Beobachtung der Ausbreitungsbedingungen.

C: ionisieren die D-Region der Atmosphäre.

D: reservieren Frequenzen für einen Funkamateur.

Internationales Bakenprojekt (IBP)

- Größere Anzahl Baken auf allen Kontinenten verteilt

- Senden in einem festgelegten zeitlichen Ablauf nacheinander aus

- Alle auf der gleichen Frequenz

Spezielle Frequenzbereiche im IARU-Bandplan

| Band | Frequenzbereich |

|---|---|

| |

28190 bis |

| |

24929 bis |

| |

21149 bis |

| |

18109 bis |

| |

14099 bis |

Keinen Funkbetrieb dort durchführen!

A: Diese Frequenzen sind nach der IARU-Empfehlung für das Internationale Bakenprojekt (IBP) vorgesehen und sind für die Beobachtung der Ausbreitungsbedingungen anhand von Bakensignalen freizuhalten.

B: Diese Frequenzbereiche sind nach der IARU-Empfehlung für HAMNET vorgesehen und sollen für die Beobachtung dieser Sendungen freigehalten werden.

C: Diese Frequenzen sind nach der IARU-Empfehlung besonders für DX-Verkehr vorgesehen und sollen möglichst für Funkverkehr bei „DX-Expeditionen“ genutzt werden.

D: Diese Frequenzbereiche sind nach Empfehlung der Radio Regulations (VO Funk) für besondere Amateurfunk-Zeitzeichen- und Normalfrequenzaussendungen vorgesehen und sollen möglichst freigehalten werden.

Linkstrecken

- Fest eingerichtete Funkverbindung zwischen zwei Amateurfunkstellen

- Automatisch arbeitende Station

- Benötigt eigene Zulassung mit Rufzeichen durch BNetzA

- Überträgt in der Regel Daten

- Kann als analoge Brücke zwischen Relais dienen

- Arbeitet meistens im GHz-Bereich des Amateurfunk-Spektrums

- Bilden zusammen das HAMNET (Highspeed Amateurradio Multimedia NET-work)

A: Es sind Verbindungen zwischen unterschiedlichen Netzwerkprotokollen, z. B. AX-25 und TCP/IP.

B: Es sind Einrichtungen, z. B. bei Relaisfunkstellen oder Digipeatern, die eine Verbindungsherstellung über das Telefonnetz erlauben.

C: Es ist eine Aufzählung von Links, z. B. zu Amateurfunkseiten im HAMNET.

D: Es sind fest eingerichtete Funkverbindungen, z. B. zur Vernetzung von Relaisfunkstellen oder mit einem HAMNET-Knoten.

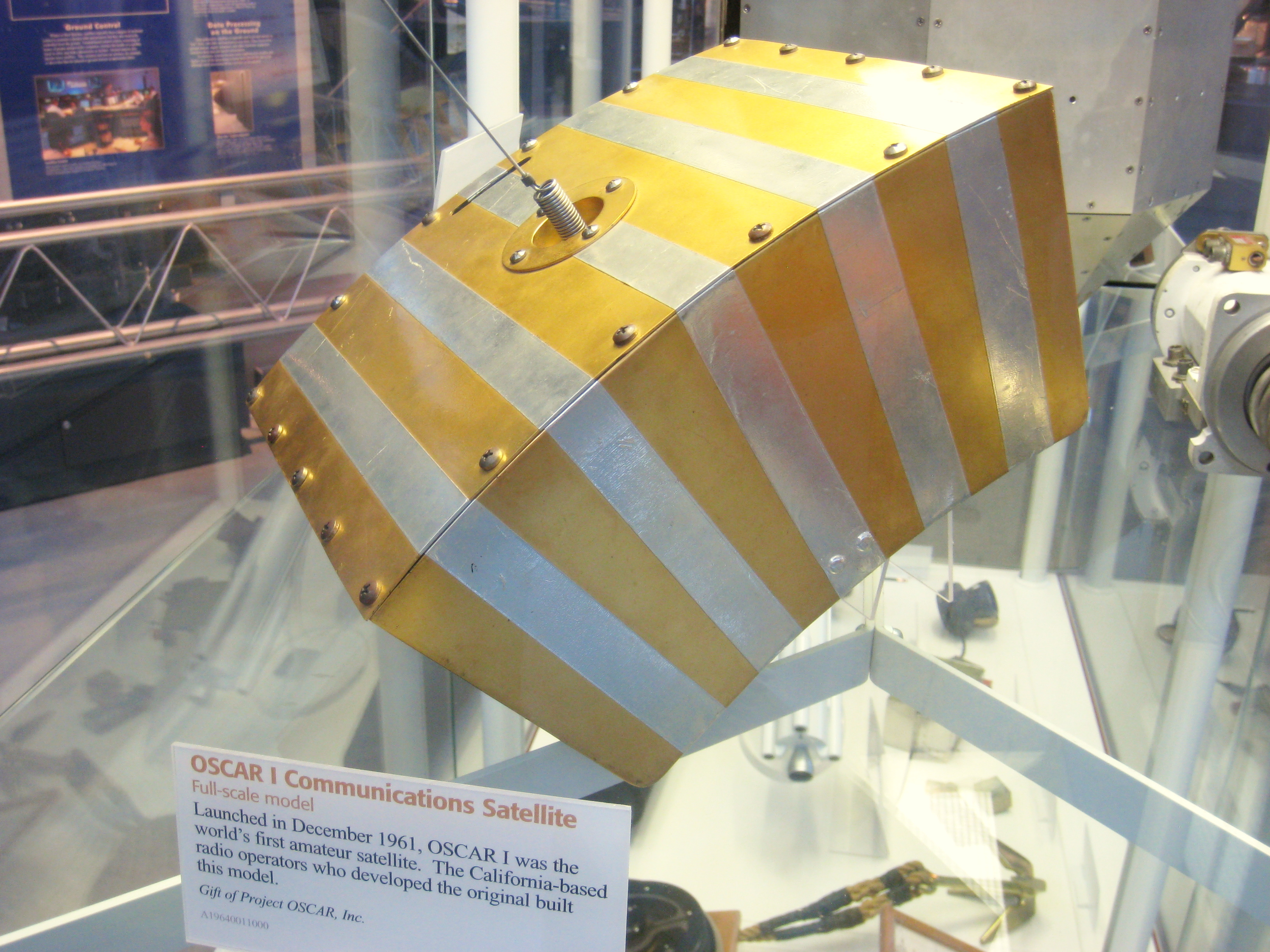

Satelliten

- Umrunden die Erde in kreis- oder elliptischen Bahnen und in unterschiedlichen Höhen

- Erster Amateurfunksatellit bereits 1961 (OSCAR 1)

- OSCAR: „Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio“

- Bis heute mehrere 100 Satelliten im Orbit (gewesen)

A: Schiff auf See mit Amateurfunkstelle (Offshore Ship Carrying Amateur Radio)

B: Amateurfunkstelle im Luftradarbetrieb (Observation Station Conducting Aeronautical Radar)

C: Satellit mit Amateurfunkstelle (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio)

D: Fahrzeug mit betriebsbereiter Amateurfunkstelle (Operational Station on a CAR)

Transponder

Relaisfunkstelle auf dem Satellit wird „Transponder“ genannt

- Uplink: Funkstrecke von der Erde zum Satelliten

- Downlink: Funkstrecke vom Satelliten zur Erde

- Unterschiedliche Frequenzbänder für Up- und Downlink

- Einfachere Trennung von Sende- und Empfangssignal

- Baugröße von Filtern wird reduziert

A: Dies ist ein Bakensender an Bord eines Amateurfunksatelliten, der zur Beobachtung der Ausbreitungsbedingungen im VHF-, UHF- und SHF-Bereich dient.

B: Dies ist ein Umsetzer an Bord eines Amateurfunksatelliten, der die aufgenommenen Signale in einen anderen Frequenzbereich umsetzt und wieder zur Erde sendet.

C: Dies ist ein Umsetzer an Bord eines Amateurfunksatelliten, der die vom Satelliten aufgenommenen Wetterbilder und weitere Telemetriedaten automatisch zur Erde sendet.

D: Es handelt sich um einen mit einer fernbedienten Amateurfunkstelle bestückten Stratosphärenballon, der empfangene Signale aufbereitet zur Erde zurücksendet.

A: Senderichtung vom Satelliten zur Erde

B: Horizontaler Winkel der Antenne

C: Senderichtung von der Erde zum Satelliten

D: Vertikaler Winkel der Antenne

A: Horizontaler Winkel der Antenne

B: Vertikaler Winkel der Antenne

C: Senderichtung vom Satelliten zur Erde

D: Senderichtung von der Erde zum Satelliten

A: man damit den Dopplereffekt vermindert.

B: die Bandbreite auf beiden Frequenzbändern aufgeteilt wird und Bandbereiche besser ausgenutzt werden können.

C: dies eine einfachere Trennung von Sende- und Empfangssignal ermöglicht und die Baugröße von Filtern auf dem Satelliten reduziert wird.

D: der Uplink durch die Ionosphäre stärker bedämpft wird als der Downlink.

Azimut und Elevation

Satellitenantennen müssen ausgerichtet sein

Azimut

- stammt von arabisch السموت (as-sumūt, „die Wege“)

- Richtung entlang des Horizonts

- Wird wie beim Kompass in Grad gemessen

0° /360° Norden –90° Osten –180° Süden –270° Westen

Azimut und Elevation

Satellitenantennen müssen ausgerichtet sein

Elevation

- leitet sich von lateinisch elevare („erheben“) ab

- Vertikaler Winkel über dem Horizont

0° → direkt am Horizont90° → senkrecht über einem

A: Senderichtung von der Erde zum Satelliten

B: Horizontaler Winkel der Antenne

C: Senderichtung vom Satelliten zur Erde

D: Vertikaler Winkel der Antenne

A: Senderichtung von der Erde zum Satelliten

B: Vertikaler Winkel der Antenne

C: Senderichtung vom Satelliten zur Erde

D: Horizontaler Winkel der Antenne

Steuersignale

- Im Amateurfunkdienst gibt es eine Pflicht zur offenen Sprache

- Ausnahme: Steuersignale zwischen Bodenstationen und Amateurfunksatelliten

- Dürfen zum Zwecke der Verschleierung verschlüsselt werden

- Damit können Dritte die Signale nicht mitlesen

- Dient der Sicherheit der Satelliten vor Steuerkommandos von Unbefugten

- In Deutschland gilt das auch für automatische und fernbediente Stationen sowie Remote-Stationen

A: Vertrauliche Informationen und Mitteilungen persönlicher Art

B: Steuersignale zwischen Bodenkontrollstationen auf der Erde und Amateurfunksatelliten

C: Inhalte, die schützenswerte technische Sachverhalte des Amateurfunkdienstes betreffen

D: Inhalte, die auf Grund des verwendeten Übertragungsverfahrens digital codiert werden

A: Steuersignale für Satelliten, vertrauliche Informationen und Mitteilung persönlicher Art

B: Inhalte, die auf Grund des verwendeten Übertragungsverfahrens digital codiert werden

C: Inhalte, die schützenswerte technische Sachverhalte des Amateurfunkdienstes betreffen

D: Steuersignale für Satelliten, für fernbediente und automatisch arbeitende Stationen und für Remote-Betrieb

Exterritoriale Stationen

- Amateurfunkstelle außerhalb des Hoheitsgebiets der BRD

- Und kein anderes Land hat an diesem Standort ein Hoheitsgebiet

- Rufzeichen aus dem Block DP0AA bis DP2ZZ

Beispiele:

- Internationale Raumstation (ISS): DP0ISS

- Neumayer III-Forschungsstation in der Antarktis: DP0GVN

- Forschungsschiff Polarstern: DP0POL

A: Klubstation der Klasse A von Funkamateuren, die Angehörige der Gaststreitkräfte in Deutschland sind.

B: Amateurfunkstelle der Klasse A, die exterritorial betrieben wird.

C: Amateurfunkstelle der Klasse E, die ohne Anzeige nach BEMFV betrieben werden darf.

D: Amateurfunkstelle der Klasse E, die exterritorial betrieben wird.

A: von Angehörigen der Gaststreitkräfte in Deutschland.

B: der Klasse E, die ohne Anzeige nach BEMFV betrieben werden darf.

C: der Klasse A, die an einem exterritorialen Standort betrieben wird.

D: eines ausländischen Funkamateurs, der eine Amateurfunkprüfungsbescheinigung, aber kein individuelles Rufzeichen hat.

Experimentelle Studien

- Für besondere experimentelle und technisch-wissenschaftliche Studien

- Zeitlich und im Berechtigungsumfang eingeschränkt

- Werden gemäß § 16 Absatz 2 Satz 2 AFuV betrieben

- Klasse A: DA5AA bis DA5ZZZ

- Klasse E: DA4AA bis DA4ZZZ

- Bei der BNetzA zu beantragen

A: Amateurfunkstelle, die für besondere experimentelle Studien gemäß § 16 Absatz 2 AFuV betrieben wird.

B: exterritoriale deutsche Funkstelle des Amateurfunkdienstes oder des Amateurfunkdienstes über Satelliten.

C: Versuchsfunkstelle, die zur Erprobung technischer oder wissenschaftlicher Entwicklungen betrieben wird.

D: Kurzzeitzuteilung für einen ausländischen Funkamateur, der eine Amateurfunkprüfungsbescheinigung, aber kein individuelles Rufzeichen hat.

A: Für die Nutzung zusätzlicher Frequenzbereiche, die nicht im Frequenznutzungsplan für den Amateurfunkdienst ausgewiesen sind

B: Für Abgleicharbeiten und Messungen an Sendern ohne Abschlusswiderstand

C: Für Übungen zur Abwicklung des Funkverkehrs in Not- und Katastrophenfällen

D: Für besondere experimentelle und technisch-wissenschaftliche Studien mit einer Amateurfunkstelle