Erste Schritte

Navigationshilfe

Diese Navigationshilfe zeigt die ersten Schritte zur Verwendung der Präsentation. Sie kann mit ⟶ (Pfeiltaste rechts) übersprungen werden.

Navigation

Zwischen den Folien und Abschnitten kann man mittels der Pfeiltasten hin- und herspringen, dazu kann man auch die Pfeiltasten am Computer nutzen.

- Pfeil runter und hoch: Nächste / Vorherige Folie

- Pfeil rechts und links: Nächster / Vorheriger Abschnitt

- Leertaste oder „n“: Der Reihe nach alle Elemente in Folien aufdecken oder zur nächsten Folie blättern

- Shift-Leertaste oder „p“: Der Reihe nach Elemente rückwärts zudecken oder zur vorherigen Folie blättern

Weitere Funktionen

Mit ein paar Tastenkürzeln können weitere Funktionen aufgerufen werden. Die wichtigsten sind:

- F1

- Help / Hilfe

- o

- Overview / Übersicht aller Folien

- s

- Speaker View / Referentenansicht

- f

- Full Screen / Vollbildmodus

- b

- Break, Black, Pause / Ausblenden der Präsentation

- Alt-Click

- In die Folie hin- oder herauszoomen

Übersicht

Die Präsentation ist zweidimensional aufgebaut. Dadurch sind in Spalten die einzelnen Abschnitte eines Kapitels und in den Reihen die Folien zu den Abschnitten.

Tippt man ein „o“ ein, bekommt man eine Übersicht über alle Folien des jeweiligen Kapitels. Das hilft sich zunächst einen Überblick zu verschaffen oder sich zu orientieren, wenn man das Gefühlt hat sich „verlaufen“ zu haben. Die Navigation erfolgt über die Pfeiltasten.

Durch Anklicken einer Folie wird diese präsentiert.

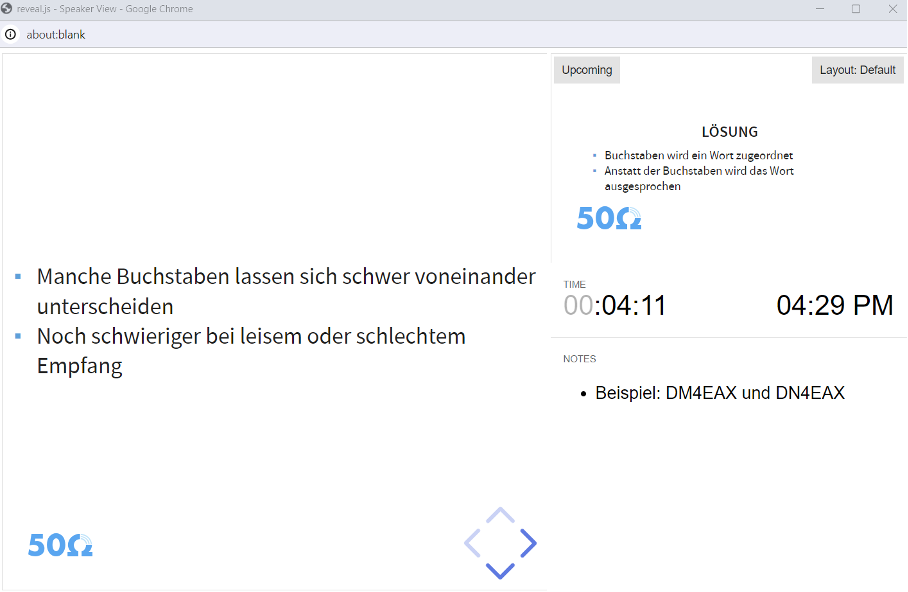

Referentenansicht

Tippt man ein „s“ ein, bekommt man ein neues Fenster, die Referentenansicht.

Indem man „Layout“ auswählt, kann man zwischen verschieden Anordnungen der Elemente auswählen.

Die Referentenansicht bietet folgende Elemente:

- Links sieht man die aktuelle Folie

- Rechts oben sieht man die nächste Folie

- Rechts in der Mitte Hilfsmittel zur Zeiteinteilung

- Rechts unten, die „Notizen für den Vortragenden“

- Unten die Pfeile zur Navigation

Praxistipps zur Referentenansicht

- Wenn man mit einem Projektor arbeitet, stellt man im Betriebssystem die Nutzung von 2 Monitoren ein: Die Referentenansicht wird dann zum Beispiel auf dem Laptop angezeigt, während die Teilnehmer die Präsentation angezeigt bekommen.

- Bei einer Online-Präsentation, wie beispielsweise auf TREFF.darc.de präsentiert man den Browser-Tab und navigiert im „Speaker View“ Fenster.

- Die Referentenansicht bezieht sich immer auf ein Kapitel. Am Ende des Kapitels muss sie geschlossen werden, um im neuen Kapitel eine neue Referentenansicht zu öffnen.

- Um mit dem Mauszeiger etwas zu markieren oder den Zoom zu verwenden, muss mit der Maus auf den Bildschirm mit der Präsentation gewechselt werden.

Vollbild

Tippt man ein „f“ ein, wird die aktuelle Folie im Vollbild angezeigt. Mit „Esc“ kann man diesen wieder verlassen.

Das ist insbesondere für den Bildschirm mit der Präsentation für das Publikum praktisch.

Ausblenden

Tippt man ein „b“ ein, wird die Präsentation ausgeblendet.

Sie kann wie folgt wieder eingeblendet werden:

- Durch klicken in das Fenster.

- Durch nochmaliges Drücken von „b“.

- Durch klicken der Schaltfläche „Resume presentation:

Zoom

Bei gedrückter Alt-Taste und einem Mausklick in der Präsentation wird in diesen Teil hineingezoomt. Das ist praktisch, um Details von Schaltungen hervorzuheben. Durch einen nochmaligen Mausklick zusammen mit Alt wird wieder herausgezoomt.

Das Zoomen funktioniert nur im ausgewählten Fenster. Die Referentenansicht ist hier nicht mit dem Präsenationsansicht gesynct.

Der erste Schritt

Der erste Schritt

- Jeder darf Funkgeräte kaufen und besitzen

- und Amateurfunksendungen empfangen

A: Es bedarf der Zuteilung eines Hörerrufzeichens aus der „DE-Reihe“.

B: Die Anerkennung als „SWL“ ist erforderlich in Verbindung mit der Mitgliedschaft in einer Amateurfunkvereinigung.

C: Es dürfen nur TKG-zugelassene Empfangsgeräte verwendet werden.

D: Es ist keine Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst erforderlich.

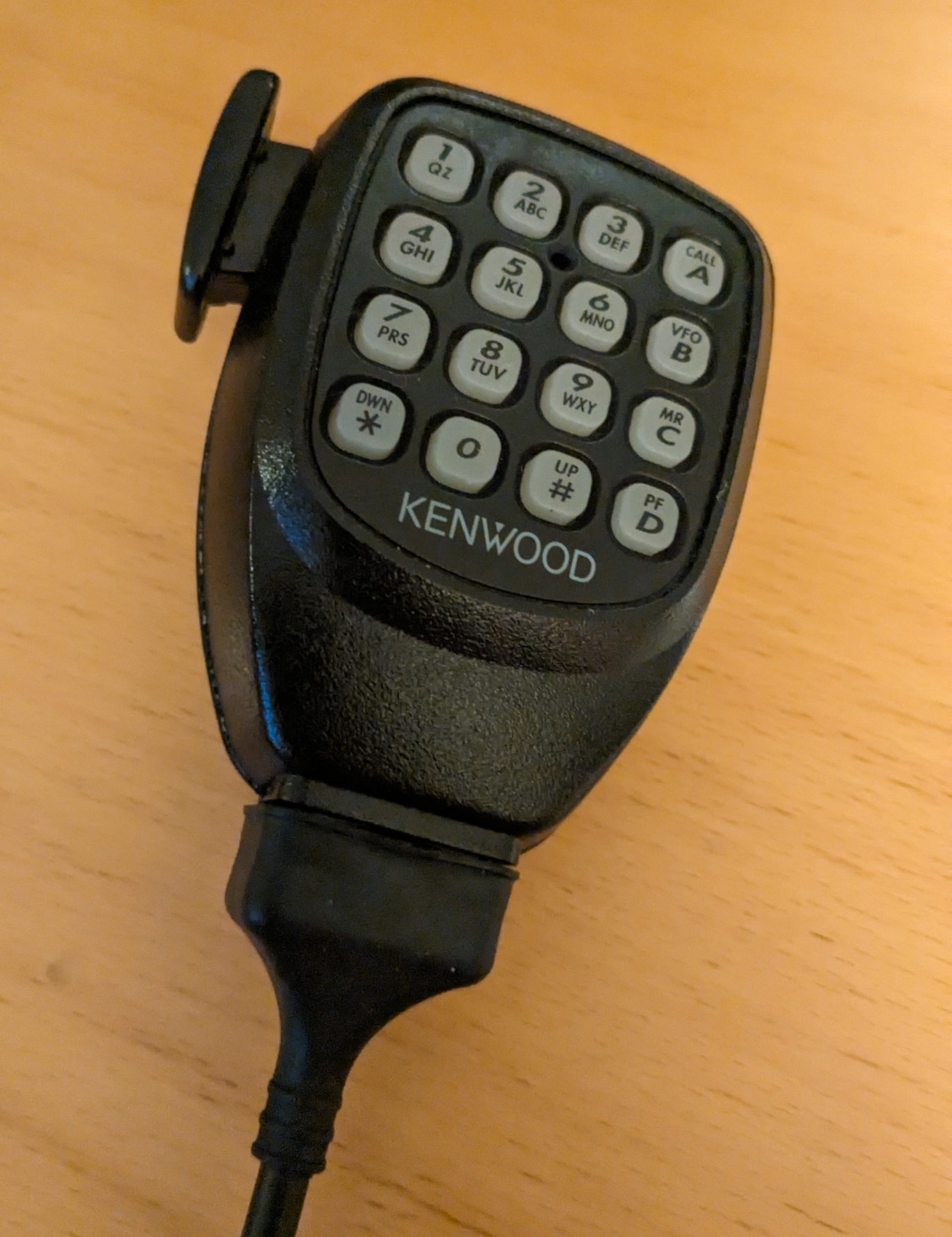

Ein Funkamateur darf senden

Auf Sendung gehen (die PTT-Taste drücken)

- Taste am Funkgerät oder Mikrofon

- Schaltet den Transceiver von Empfangs- auf Sendebetrieb um

A: VOX

B: SSB

C: RIT

D: PTT

Mathematische Grundkenntnisse

- Im Amateurfunk werden Grundkenntnisse in Mathematik benötigt

- Je nach Klasse mehr Wissen notwendig

- Der Lehrgang unterstützt, kann aber nicht alles notwendige Wissen vermitteln

A:

B:

C:

D:

A:

B:

C:

D:

A: 12

B: 15

C: 14

D: 13

Rufzeichen

Rufzeichen

- Funkstationen verwenden Rufzeichen, um sich zu identifizieren

- Folge von Buchstaben und Ziffern

- Jedes mit Funk ausgerüstete Flugzeug und Schiff hat ein Rufzeichen

Amateurfunkrufzeichen

- Persönliches Rufzeichen wird zugeteilt

- Weltweit eindeutig

- Muss am Anfang und Ende jeder Verbindung genannt werden

- Und alle 10 Minuten bei längeren Verbindungen

A: An der Modulation

B: Am Amateurfunkrufzeichen

C: An der verwendeten Sendeart

D: Am benutzten Frequenzbereich

A: Am Anfang und am Ende jeder Funkverbindung sowie mindestens alle 10 Minuten

B: Auf Verlangen einer anderen am Funkverkehr beteiligten Funkstelle

C: Spätestens 5 Minuten nach einer ununterbrochenen Aussendung

D: Mindestens alle 15 Minuten während einer Funkverbindung

Internationale Buchstabiertafel

- Manche Buchstaben lassen sich schwer voneinander unterscheiden

- Noch schwieriger bei leisem oder schlechtem Empfang

Lösung

- Jedem Buchstaben wird ein Wort zugeordnet

- Anstatt des Buchstabens wird das Wort ausgesprochen

Buchstabiertafeln

- In Deutschland ist die deutsche Buchstabiertafel bekannt

- Im Amateurfunk wird die internationale Buchstabiertafel verwendet

- Erste Einführung 1927 durch die International Telecommunication Union (ITU)

- Anhang 14 der Radio Regulations (RR)

- Wird auch in der Luftfahrt, dem Seefunk und von der NATO verwendet

| Buchstabe | Wort | Aussprache |

|---|---|---|

| A | Alfa | AL-FA |

| B | Bravo | BRA-WO |

| C | Charlie | TSCHA-LI |

| D | Delta | DELL-TA |

| E | Echo | ECK-KO |

| F | Foxtrot | FOX-TROTT |

| G | Golf | GOLF |

| H | Hotel | HO-TELL |

| I | India | IN-DI-AH |

| J | Juliett | DJU-LI-ETT |

| K | Kilo | KI-LO |

| L | Lima | LI-MA |

| M | Mike | MAIK |

| Buchstabe | Wort | Aussprache |

|---|---|---|

| N | November | NO‑WEM‑BER |

| O | Oscar | OSS-KAR |

| P | Papa | PA-PA |

| Q | Quebec | KWE-BECK |

| R | Romeo | RO-MI-O |

| S | Sierra | SIER-RA |

| T | Tango | TÄNG-GO |

| U | Uniform | JU-NI-FORM |

| V | Victor | WICK-TOR |

| W | Whiskey | WISS-KI |

| X | X-ray | ÄX-RÄI |

| Y | Yankee | JENG-KI |

| Z | Zulu | SUH-LUH |

A: Das internationale Buchstabieralphabet nach den Radio Regulations (Anhang 14)

B: Das englische Buchstabieralphabet der ITU-Konferenz in Madrid von 1932

C: Das europäische Buchstabieralphabet von 1992

D: Das deutsche Buchstabieralphabet nach DIN 5009

A: Delta Kilo 5 Whiskey Papa

B: Delta Kilo 5 William Paris

C: Delta Kilowatt 5 William Papa

D: Delta Kilowatt 5 Whiskey Paris

A: Delta Lima 1 Foxtrot Lima Oscar

B: Delta London 1 Florida London Oscar

C: Delta London 1 Foxtrot London Oslo

D: Delta Lima 1 Florida Lima Oslo

A: India Golf 9 Stroke Delta Lima 4 Hotel Romeo

B: India Guatemala 9 Stroke Delta Lima 4 Honolulu Romeo

C: Italy Golf 9 Stroke Delta Lima 4 Honolulu Romeo

D: Italy Guatemala 9 Stroke Delta Lima 4 Hotel Romeo

A: Delta Oscar 9 X-ray Juliett Zulu

B: Delta Oscar 9 Xavier Japan Zulu

C: Delta Oscar 9 Xavier Juliett Zebra

D: Delta Oscar 9 X-ray Japan Zebra

A: Denmark Denmark 4 Uruguay Quebec

B: Delta Delta 4 Uniform Quebec

C: Delta Delta 4 Uruguay Queen

D: Denmark Denmark 4 Uniform Queen

A: Delta Lima 4 Yankee Bravo Zulu

B: Delta Lima 4 Ypsilon Bravo Zebra

C: Delta Lima 4 Ypsilon Baker Zulu

D: Delta Lima 4 Yankee Baker Zebra

A: Delta Mike 4 Ecuador Amerika X-ray

B: Delta Madagascar 4 Ecuador Alfa X-ray

C: Delta Madagascar 4 Echo Amerika X-ray

D: Delta Mike 4 Echo Alfa X-ray

A: Delta Kilo 1 Kilo Charlie

B: Denmark Kilo 1 Kilo Caesar

C: Delta Kilowatt 1 Kilowatt Caesar

D: Denmark Kilowatt 1 Kilowatt Charlie

A: Delta Nordpol 9 Radio Oslo Stroke portable

B: Delta Nordpol 9 Romeo Oscar Stroke portable

C: Delta November 9 Romeo Oscar Stroke portable

D: Delta November 9 Radio Oslo Stroke portable

A: Delta November 9 Sierra Tango Victor

B: Delta November 9 Sierra Texas Vulcano

C: Delta November 9 Santiago Texas Victor

D: Delta November 9 Santiago Tango Vulcano

Betriebsabwicklung

Ablauf im Amateurfunk

- Es gibt keine verpflichtenden Vorgaben außer Nennung des Rufzeichens

- Es macht aber Sinn, sich an der Betriebsabwicklung zu orientieren

Freie Frequenz finden

- Frequenzen werden gemeinsam genutzt

- Erst hören, ob die Frequenz frei ist

- Zwei- bis dreimal kurz nachfragen, ob die Frequenz frei ist

Anruf starten

Allgemeiner Anruf

- Geht an alle Stationen

- Beginnt mit der internationalen Abkürzung CQ

Gezielter Anruf

- Antwort von einer bestimmten Station erwartet

In der Antwort wird erst das Rufzeichen der anrufenden Station, dann das eigene genannt

Allgemeiner Anruf

Gezielter Anruf

A: Contest Query

B: Telegrafie

C: Allgemeiner Anruf

D: Große Entfernung

A: Da ich auf der Frequenz kein Signal höre, kann ich mit meinem CQ-Ruf beginnen.

B: Ich stimme meinen Sender auf der Frequenz ab und starte dann meinen CQ-Ruf.

C: Ich beobachte die Frequenz für einige Sekunden. Wenn ich weiterhin keine Signale höre, rufe ich CQ.

D: Ich frage zwei- bis dreimal, ob die Frequenz besetzt ist. Erfolgt keine Antwort, rufe ich CQ.

A: Durch das Aussenden Ihres Rufzeichens und des in der IARU festgelegten Auftasttones von

B: Durch Benutzen der internationalen Betriebsabkürzung CQ bzw. mit einem allgemeinen Anruf; mit einem gezielten Anruf an eine bestimmte Station oder mit einer Antwort auf einen allgemeinen Anruf, jeweils mit Nennung des eigenen Rufzeichens.

C: Durch wiederholtes Aussenden der internationalen Q-Gruppe „QRZ?“ mit angehängtem eigenen Rufzeichen und dem Abhören der Frequenz in den Sendepausen.

D: Durch mehrmaliges, bei schlechten Ausbreitungsbedingungen häufiges Aussenden der Abkürzung CQ, des eigenen Rufzeichens und der Q-Gruppe „QTH“ mit Zwischenhören.

A: Ich nenne das Rufzeichen der rufenden Station einmal, anschließend sage ich einmal: „Hier ist (eigenes Rufzeichen buchstabieren), bitte kommen“.

B: Ich nenne das Rufzeichen der rufenden Station mindestens fünfmal, und anschließend sage ich mindestens einmal: „Hier ist (eigenes Rufzeichen buchstabieren)“.

C: Ich nenne mein Rufzeichen und fordere die rufende Station auf, auf einer anderen Frequenz weiter zu rufen (mindestens zweimal).

D: Ich rufe ebenfalls CQ und nenne das Rufzeichen der rufenden Station mindestens dreimal, anschließend sage ich mindestens fünfmal: „Hier ist (eigenes Rufzeichen buchstabieren)“.

Unklare Verständigung

Nachfragen, ob man gemeint war

A: Ich freue mich auf eine Antwort aus 7R – Algerien.

B: Ich antworte: „Hier ist DH7RW, wurde ich gerufen?“

C: Ich antworte: „Bitte QSL!“

D: Ich antworte: „Bitte QSY!“.

Anruf beenden

- Die Frequenz wird der anrufenden Station überlassen

- Falls die antwortende Station zwischendurch von einer weiteren Station gerufen wurde, soll sie sich mit dieser auf eine andere Frequenz einigen, um der bisherigen Station die Frequenz zurückzugeben

A: Ich verständige mich mit der neuen Gegenstation auf eine andere Frequenz und führe dort das QSO weiter.

B: Ich bleibe auf der Frequenz und tätige ein QSO mit der neu rufenden Station.

C: Ich reagiere nicht auf den Anruf, weil die Frequenz der Station gehört, die CQ gerufen hat.

D: Ich gehe etwa

Das RST-System

Das RST-System

Qualität der Funkverbindung hängt ab von

- Sendeleistung

- verwendete Antenne

- Entfernung

- aktuelle Ausbreitungsbedingungen

Im Rapport beschreibt die empfangende Station die Qualität der Verbindung

A: um den Ionosphärenzustand zu beschreiben.

B: um die Empfangsqualität zu beschreiben.

C: um die Sonnenfleckenaktivität zu beschreiben.

D: um die Sendeleistung zu beschreiben.

RST-System

| Wert | Bereich | Bedeutung | Englisch |

|---|---|---|---|

| R | 1 – 5 | Lesbarkeit | Readability |

| S | 1 – 9 | Signalstärke | Signal Strength |

| T | 1 – 9 | Tonqualität | Tone |

Readability

Subjektive Bewertung des Lesbarkeit (Verständlichkeit)

| R | Beurteilung |

|---|---|

| 1 | nicht lesbar |

| 2 | zeitweise lesbar |

| 3 | mit Schwierigkeiten lesbar |

| 4 | ohne Schwierigkeiten lesbar |

| 5 | einwandfrei lesbar |

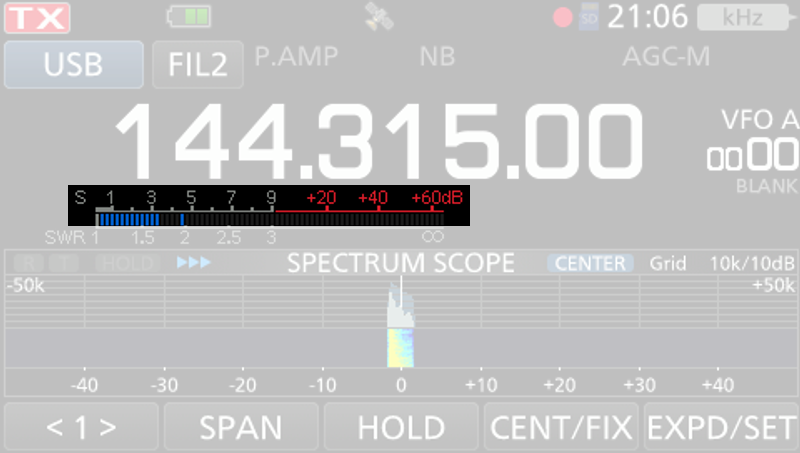

Signal Strength

Vom Funkgerät ablesen

Beispiele für RST-Rapporte

im Sprechfunk

| Verständlichkeit | S-Meter | → | RST-Rapport |

|---|---|---|---|

| einwandfrei (=5) | + |

→ | 59+20dB |

| einwandfrei (=5) | 9 | → | 59 |

| ohne Schwierigkeiten (=4) | 5 | → | 45 |

| mit Schwierigkeiten (=3) | 3 | → | 33 |

| unverständlich (=1) | 3 | → | 13 |

A: R = Rufzeichen, S = Standort, T = Tonqualität

B: R = Lesbarkeit, S = Signalstärke, T = Tonqualität

C: R = Lesbarkeit, S = Signalstärke, T = Trägerfrequenz

D: R = Rufzeichen, S = Signalstärke, T = Tonqualität

A: Lesbarkeit in Stufen von 1-5, Signalstärke in Stufen von 1-9 und Tonqualität in Stufen von 1-9

B: Signalqualität in Stufen von 1-5, Signalstärke in Stufen von 1-5 und Tonqualität in Stufen von 1-9

C: Lesbarkeit in Stufen von 1-5, Signalstärke in Stufen von 1-5 und Tonhöhe in Stufen von 1-9

D: Lesbarkeit in Stufen von 1-9, Signalqualität in Stufen von 1-5 und Tonhöhe in Stufen von 1-4

A: S-Meter

B: Amplitudenspektrum

C: SWR-Meter

D: Wasserfalldiagramm

A: Es dient zur Anzeige der Empfängerverstärkung.

B: Es dient zur Anzeige des Empfangspegels.

C: Es dient zur Anzeige der Audiolautstärke.

D: Es dient zur Anzeige der Sendeleistung.

Bei den folgenden Prüfungsfragen kommt es darauf an das S-Meter richtig abzulesen. In allen Prüfungsfragen wird von einem einwandfreien Signal in Telefonie (Sprechfunk) ausgegangen. Der R-Wert ist daher jeweils 5 und der T-Wert entfällt.

A: 25

B: 52

C: 29

D: 55

A: 39

B: 95

C: 59

D: 56

A: 59+

B: 520

C: 4,2

D: 69

A: 55

B: 7

C: 1

D: 100

A: 12,5

B: 80

C: 95

D: 59

A: 59+

B: 17

C: 520

D: 50

Ausbildungsfunkbetrieb

Ausbildungsfunkbetrieb

Es gibt zum Zweck der Ausbildung die Ausnahme, dass auch Nicht-Funkamateure auf Amateurfunkfrequenzen senden dürfen.

Unter unmittelbarer Anleitung und Aufsicht eines zugelassenen Funkamateurs der Klasse E oder A.

A: nur unter unmittelbarer Anleitung und Aufsicht eines Funkamateurs mit zugeteiltem Rufzeichen der Klasse A oder E teilnehmen.

B: auch ohne Anleitung und Aufsicht des ausbildenden Funkamateurs teilnehmen.

C: auch an Wochenenden ohne besondere Auflagen teilnehmen.

D: nur an Klubstationen unter Aufsicht eines Funkamateurs mit zugeteiltem Rufzeichen der Klasse A oder E teilnehmen.

Abwicklung Ausbildungsfunkbetrieb

- Der Auszubildende benutzt das Rufzeichen des Ausbilders und hängt den Zusatz „/T“ an: DG2RON/T

- Ausgesprochen wird das als „Trainee”

A: Vom Verantwortlichen der Schulstation

B: Vom Ausbilder

C: Vom Auszubildenden

D: Vom Auszubildenden und vom Ausbilder

A: DL1PZ/Trainee

B: DL1PZ/Ausbildung

C: Ausbildung/DL1PZ

D: Trainee/DL1PZ

Offene Sprache

Offene Sprache

Im Amateurfunk darf nur offene Sprache verwendet werden.

- Keine Verschleierungsverfahren wie geheime Codes

- Zulässig sind digitale Kodierungen, Morsezeichen und Abkürzungen

A: Morsetelegrafie und Fernschreiben

B: Sprachverschlüsselung zur Verschleierung des Inhalts

C: Digitale Übertragungsverfahren, die einen Decoder benötigen

D: Q-Gruppen und Amateurfunkabkürzungen

Funkverkehr nur mit Funkamateuren

Funkverkehr nur mit Funkamateuren

Eine Amateurfunkstation darf nur andere Amateurfunkstationen kontaktieren.

Es ist unzulässig, mit Funkstellen anderer Funkdienste zu funken.

A: Mit allen Funkstellen, die auf den Amateurfunkbändern tätig sind

B: Ausschließlich mit anderen Amateurfunkstellen

C: Mit anderen Amateurfunkstellen und Funkstellen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

D: Mit anderen Amateurfunkstellen und Funkstellen des Flug- und/oder Seefunkdienstes

A: Wenn das Amateurfunkgerät vom Funkamateur so eingestellt wurde, dass die technischen Vorschriften für CB-Funkgeräte eingehalten werden

B: Der Funkamateur darf mit seiner Amateurfunkstelle unter keinen Umständen im CB-Funk-Bereich senden.

C: Wenn eine Genehmigung zum Betrieb von CB-Funkgeräten vorliegt

D: Wenn die Sendeleistung auf

Nachrichtenübermittlung

Darüber hinaus ist es auch grundsätzlich unzulässig, Nachrichten von oder an Nicht-Funkamateure zu übermitteln.

Die einzige Ausnahme sind Not- und Katastrophenfälle. Dann ist es erlaubt Nachrichten von und an Nicht-Funkamateure zu senden.

A: Nur in Not- und Katastrophenfällen

B: Ja, jederzeit

C: Nur nach Aufforderung durch die zuständige Außenstelle der Bundesnetzagentur

D: Nein, unter keinen Umständen

Gewerbliche Nutzung

Gewerbliche Nutzung

Der Amateurfunk darf nicht wirtschaftlich genutzt werden. Es ist also beispielsweise unzulässig, gegen Geld die Nutzung des Amateurfunks anzubieten oder den Amateurfunk für Absprachen in einem Unternehmen zu benutzen.

A: zum Zwecke des geschäftsmäßigen Erbringens von Telekommunikationsdiensten betrieben werden.

B: nach Genehmigung durch die Bundesnetzagentur zu gewerblich-wirtschaftlichen Zwecken betrieben werden.

C: nicht zu gewerblich-wirtschaftlichen Zwecken betrieben werden.

D: nach Anzeige des Gewerbes unter Angabe des Rufzeichens zu gewerblich-wirtschaftlichen Zwecken betrieben werden.

A: zu experimentellen Studien

B: zum geschäftsmäßigen Erbringen von Telekommunikationsdiensten

C: zur Erforschung der atmosphärischen Wellenausbreitung

D: zur Kommunikation mit Weltraumfunkstellen