Digitale Übertragungsverfahren

Navigationshilfe

Diese Navigationshilfe zeigt die ersten Schritte zur Verwendung der Präsentation. Sie kann mit ⟶ (Pfeiltaste rechts) übersprungen werden.

Navigation

Zwischen den Folien und Abschnitten kann man mittels der Pfeiltasten hin- und herspringen, dazu kann man auch die Pfeiltasten am Computer nutzen.

- Pfeil runter und hoch: Nächste / Vorherige Folie

- Pfeil rechts und links: Nächster / Vorheriger Abschnitt

- Leertaste oder „n“: Der Reihe nach alle Elemente in Folien aufdecken oder zur nächsten Folie blättern

- Shift-Leertaste oder „p“: Der Reihe nach Elemente rückwärts zudecken oder zur vorherigen Folie blättern

Weitere Funktionen

Mit ein paar Tastenkürzeln können weitere Funktionen aufgerufen werden. Die wichtigsten sind:

- F1

- Help / Hilfe

- o

- Overview / Übersicht aller Folien

- s

- Speaker View / Referentenansicht

- f

- Full Screen / Vollbildmodus

- b

- Break, Black, Pause / Ausblenden der Präsentation

- Alt-Click

- In die Folie hin- oder herauszoomen

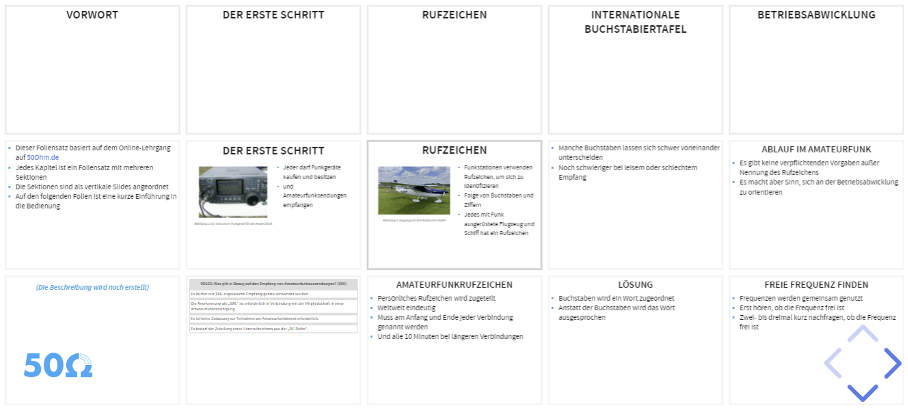

Übersicht

Die Präsentation ist zweidimensional aufgebaut. Dadurch sind in Spalten die einzelnen Abschnitte eines Kapitels und in den Reihen die Folien zu den Abschnitten.

Tippt man ein „o“ ein, bekommt man eine Übersicht über alle Folien des jeweiligen Kapitels. Das hilft sich zunächst einen Überblick zu verschaffen oder sich zu orientieren, wenn man das Gefühlt hat sich „verlaufen“ zu haben. Die Navigation erfolgt über die Pfeiltasten.

Durch Anklicken einer Folie wird diese präsentiert.

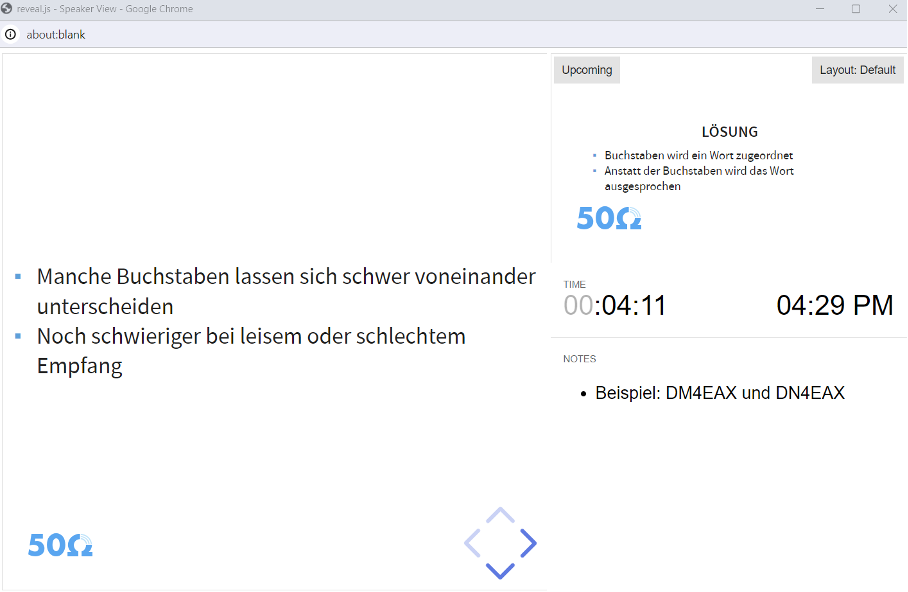

Referentenansicht

Tippt man ein „s“ ein, bekommt man ein neues Fenster, die Referentenansicht.

Indem man „Layout“ auswählt, kann man zwischen verschieden Anordnungen der Elemente auswählen.

Die Referentenansicht bietet folgende Elemente:

- Links sieht man die aktuelle Folie

- Rechts oben sieht man die nächste Folie

- Rechts in der Mitte Hilfsmittel zur Zeiteinteilung

- Rechts unten, die „Notizen für den Vortragenden“

- Unten die Pfeile zur Navigation

Praxistipps zur Referentenansicht

- Wenn man mit einem Projektor arbeitet, stellt man im Betriebssystem die Nutzung von 2 Monitoren ein: Die Referentenansicht wird dann zum Beispiel auf dem Laptop angezeigt, während die Teilnehmer die Präsentation angezeigt bekommen.

- Bei einer Online-Präsentation, wie beispielsweise auf TREFF.darc.de präsentiert man den Browser-Tab und navigiert im „Speaker View“ Fenster.

- Die Referentenansicht bezieht sich immer auf ein Kapitel. Am Ende des Kapitels muss sie geschlossen werden, um im neuen Kapitel eine neue Referentenansicht zu öffnen.

- Um mit dem Mauszeiger etwas zu markieren oder den Zoom zu verwenden, muss mit der Maus auf den Bildschirm mit der Präsentation gewechselt werden.

Vollbild

Tippt man ein „f“ ein, wird die aktuelle Folie im Vollbild angezeigt. Mit „Esc“ kann man diesen wieder verlassen.

Das ist insbesondere für den Bildschirm mit der Präsentation für das Publikum praktisch.

Ausblenden

Tippt man ein „b“ ein, wird die Präsentation ausgeblendet.

Sie kann wie folgt wieder eingeblendet werden:

- Durch klicken in das Fenster.

- Durch nochmaliges Drücken von „b“.

- Durch klicken der Schaltfläche „Resume presentation:

Zoom

Bei gedrückter Alt-Taste und einem Mausklick in der Präsentation wird in diesen Teil hineingezoomt. Das ist praktisch, um Details von Schaltungen hervorzuheben. Durch einen nochmaligen Mausklick zusammen mit Alt wird wieder herausgezoomt.

Das Zoomen funktioniert nur im ausgewählten Fenster. Die Referentenansicht ist hier nicht mit dem Präsenationsansicht gesynct.

Phasenumtastung (PSK)

- Digitales Modulationsverfahren zur Datenübertragung

- Veränderung der Phase eines Trägersignals zur Repräsentation von Bitwerten

- Weniger anfällig für Amplitudenrauschen → ermöglicht höhere Datenraten

Prinzip der Phasenumtastung

BPSK (Binary Phase Shift Keying)

- Zwei Phasenwinkel:

0° und180° - Jeder Winkel repräsentiert einen Bitwert (0 oder 1)

Höhere Varianten:

- QPSK (Quadrature PSK): Vier Phasen (

0° ,90° ,180° ,270° ) – 2 Bits pro Symbol - 8-PSK: Acht Phasen – 3 Bits pro Symbol

PSK-Signale in der Zeitdarstellung

- Die Amplitude bleibt konstant; nur die Phase ändert sich

- BPSK: Abrupter Sprung von positiver zu negativer Amplitude bei Bitwechsel

- QPSK: Mehrere Phasenwinkel mit kleineren Übergängen, wodurch die Kurve geglättet erscheint

Erkennung von PSK-Signalen

- Im Zeitbereich: Deutliche, abrupte Phasenwechsel

- Im Phasendiagramm (Constellation Diagram): Punkte auf einem Kreis, die die stabilen Phasenlagen anzeigen

- PSK bietet eine robuste digitale Kommunikation mit hoher Datenrate und guter Rauschfestigkeit

Symbolumschaltung und Bandbreite

- Als Symbol werden in der Digitaltechnik die verschiedenen Zeicheneinheiten zur Übertragung des Informationsgehaltes bezeichnet.

- Die Anzahl der pro Zeitspanne übertragenen Symbole ist die Symbolrate und wird in der Einheit Baud ausgedrückt.

- Bei jeder Umschaltung zwischen zwei Symbolen wird die Amplitude, Frequenz oder Phase eines Trägers geändert.

- Je schneller Amplitude, Frequenz oder Phase verändert werden, umso breitbandiger wird das erzeugte Signal.

- Je häufiger zwischen verschiedenen Symbolen umgeschaltet wird, um so größer ist die Bandbreite.

A: sinkt.

B: steigt.

C: steigt im oberen und sinkt im unteren Seitenband.

D: bleibt gleich.

- Von der Morsetelegrafie kennen wir bereits Tastklicks, die breitbandige Störungen darstellen.

- Sie entstehen, wenn beim Drücken bzw. Loslassen der Morsetaste der Träger plötzlich ein- bzw. ausgeschaltet wird.

A: die ausgesendeten Signale schwierig zu lesen sind.

B: die Stromversorgung überlastet wird.

C: während der Aussetzer Probleme im Leistungsverstärker entstehen könnten.

D: wahrscheinlich Tastklicks erzeugt werden.

Mehrwertige Verfahren

- Viele digitale Modulationsverfahren verwenden mehr als zwei Symbole.

- So funktioniert zum Beispiel die 4-Fach-Amplitudenumtastung (4ASK) mit vier unterschiedlichen Amplituden, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % des Maximums.

- So lassen sich zwei Bits zu einem Symbol zusammenfassen und gleichzeitig übertragen.

- Dieses Prinzip lässt sich auf die Frequenz- und Phasenumtastung übertragen.

- Eine einfache Phasenumtastung (Binary Phase-Shift Keying, BPSK) verwendet nur zwei verschiedene Phasenlagen und kann daher nur ein Bit gleichzeitig senden.

- Die Quadraturphasenumtastung (Quadrature Phase-Shift Keying, QPSK) hingegen nutzt vier verschiedene Phasenlagen (0 °, 90 °, 180 ° und 270 °) und überträgt somit zwei Bits in jedem Schritt.

A: Bei BPSK werden der I- und der Q-Anteil eines I/Q-Signals vertauscht, bei QPSK nicht.

B: Bei QPSK werden der I- und der Q-Anteil eines I/Q-Signals vertauscht, bei BPSK nicht.

C: Mit QPSK wird ein Bit pro Symbol übertragen, mit BPSK zwei Bit pro Symbol.

D: Mit BPSK wird ein Bit pro Symbol übertragen, mit QPSK zwei Bit pro Symbol.

- Da bei Verfahren wie QPSK mehr als ein Bit pro Symbol übertragen wird, müssen wir mit den Einheiten aufpassen.

- Werden nur zwei Symbole verwendet und somit jedes Bit einzeln gesendet, entspricht die Symbolrate in Baud der Datenrate in Bit/s.

- Werden jedoch mehr Symbole verwendet und somit mehrere Bits gleichzeitig übertragen, ist die Datenrate höher als die Symbolrate.

- Die Formel $C = R_{ s } \cdot n$ stellt den Zusammenhang dar:

C → Datenübertragungsrate in Bit/s

$R_{ s }$ → Symbolrate in Baud

n → Symbolgröße in Bit/Symbol

A: Dezibel (dB)

B: Bit pro Sekunde (Bit/s)

C: Baud (Bd)

D: Hertz (Hz)

Beispiele:

RTTY: Umschaltung zwischen zwei Symbolfrequenzen, sodass pro Symbol ein Bit (0 oder 1) übertragen werden kann.

→ Datenrate = Symbolrate

FT4: Umschaltung zwischen vier Symbolfrequenzen, so dass pro Symbol zwei Bit (00, 01, 10 oder 11) übertragen werden können.

→ Datenrate = 2 $\cdot$ Symbolrate

A:

B:

C:

D:

Lösungsweg

- gegeben: $R_S = 45,45Bd$

- gegeben: $n=1\frac{Bit}{Symbol}$

- gesucht: $C$

$C = R_S \cdot n = 45,45Bd \cdot 1 = 45,45\frac{Bit}{s}$

A:

B:

C:

D:

Lösungsweg

- gegeben: $R_S = 23,4Bd$

- gegeben: $n=2\frac{Bit}{Symbol}$

- gesucht: $C$

$C = R_S \cdot n = 23,4Bd \cdot 2 = 46,8\frac{Bit}{s}$

Quadraturamplitudenmodulation (QAM)

- Es scheint zunächst nahe zu liegen, die Anzahl der Symbole möglichst groß zu wählen, damit pro Symbol möglichst viele Informationen übertragen werden können.

- Doch dann muss ein Empfänger z.B. zwischen vielen unterschiedlichen Amplituden unterscheiden können. Somit wird das Verfahren anfälliger für Störungen.

- Trick: Anstelle der Änderung nur eines Parameters (z.B. der Amplitude) werden pro Symbol zwei Parameter verändert, nämlich die Amplitude und die Phase.

- Ein Symbol entspricht dann einer Kombination einer bestimmten Amplitude mit einer bestimmten Phasenlage.

A: Änderung der Amplitude und der Phase

B: nichtlineare Änderung der Amplitude

C: richtungsabhängige Änderung der Frequenz

D: separate Änderung des elektrischen und magnetischen Feldwellenanteils

Orthogonales Frequenzmultiplexverfahren (OFDM)

- Es ist auch möglich, einen Datenstrom auf mehrere Träger zu verteilen, die auf unterschiedlichen, jedoch nahegelegenen Frequenzen liegen.

- Bei OFDM werden die einzelnen Träger in einem Abstand platziert, wo ein „Übersprechen“ vermieden wird.

- Ein Vorteil dieses Vorgehens liegt darin, dass schmalbandige Störungen nur einen oder wenige Träger stören.

- Im Zusammenspiel mit Fehlerkorrekturverfahren mit redundanter Datenübertragung, ist es so möglich, trotz schmalbandiger Störungen eine fehlerfreie Übertragung zu erreichen.

A: breitbandige Störungen, da das Gesamtsignal aus mehreren Einzelträgern besteht.

B: schmalbandige Störungen, da es einen Träger mit hoher Bandbreite verwendet.

C: breitbandige Störungen, da es einen Träger mit hoher Bandbreite verwendet.

D: schmalbandige Störungen, da das Gesamtsignal aus mehreren Einzelträgern besteht.

- Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus der geringeren Symbolrate jedes einzelnen Trägers.

- Durch die geringere Symbolrate ist die Dauer eines jeden Symbols länger.

- Im Falle zeitlicher Verschiebungen aufgrund von Mehrwegeausbreitung ist der Anteil der Überlagerung zwischen den Signalen entsprechend geringer.

A: Breitbandiges Rauschen

B: Impulse durch Gewitter

C: Mehrwegeausbreitung

D: Überreichweiten anderer OFDM-Sender

Shannon-Hartley-Gesetz

- Welche Datenübertragungsrate erreichbar ist, hängt von der nutzbaren Bandbreite und dem Signal-Rauschverhältnis ab.

- Aus diesen beiden Größen kann mit dem Shannon-Hartley-Gesetz die theoretisch maximal erreichbare Datenübertragungsrate für einen Übertragungskanal berechnet werden.

- Ein leicht zu merkender Wert stellt sich bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0 dB ein.

- Hier entspricht die Bandbreite in Hertz genau der maximal erreichbaren Datenrate in Bit/s.

A: bestimmt für einen Übertragungskanal gegebener Bandbreite die höchste theoretisch erzielbare Datenübertragungsrate in Abhängigkeit vom Signal-Rausch-Verhältnis.

B: bestimmt die maximale Bandbreite, die durch eine Übertragung mit einer bestimmten Datenübertragungsrate theoretisch belegt werden kann.

C: besagt, dass unabhängig von der Art der vorherrschenden Störungen eines Übertragungskanals theoretisch eine unbegrenzte Datenübertragungsrate erzielt werden kann.

D: besagt, dass theoretisch eine unendliche Abtastrate erforderlich ist, um ein bandbegrenztes Signal fehlerfrei zu rekonstruieren.

- Schlechtere Signal-Rausch-Verhältnisse ermöglichen entsprechend weniger Datenrate, bessere Signal-Rausch-Verhältnisse größere Datenraten.

- Da die Rechnungen dazu recht komplex sind, wurden die Prüfungsfragen so gestaltet, dass man das Ergebnis leicht abschätzen kann.

A: ca.

B: ca.

C: ca.

D:

Lösungsweg

Durch ein SNR von

A: ca.

B: ca.

C: ca.

D: ca.

Lösungsweg

Durch ein SNR von

A: ca.

B:

C: ca.

D: ca.

Lösungsweg

Durch ein SNR von -

A: ca.

B: ca.

C: ca.

D: ca.

Lösungsweg

Durch ein SNR von

Quellencodierung

- Möglichst effiziente Nutzung des Frequenzspektrums.

- → Kompression der Nutzdaten, die sogenannte Quellencodierung.

- Entfernung von Redundanzen (z. B. Wiederholungen) oder Irrelevanzen (weniger wichtige Informationsteile) aus dem Datenstrom.

A: Kanalcodierung

B: Mehrfachzugriff

C: Quellencodierung

D: Synchronisation

Kanalcodierung

- Die Abbildung zeigt einen Sender und einen Empfänger, welche über einen Kanal miteinander verbunden sind.

- Durch atmosphärische Einflüsse oder Aussendungen anderer Stationen kann es zu Störungen auf dem Kanal kommen, welche zu Fehlern bei der Übertragung führen.

Die Kanalcodierung fügt der zu übertragenden Information gezielt Redundanz hinzu, beispielsweise Wiederholungen oder Prüfsummen.

A: Verschlüsselung des Kanals zum Schutz gegen unbefugtes Abhören

B: Hinzufügen von Redundanz vor der Übertragung zum Schutz vor Übertragungsfehlern

C: Zuordnung von Frequenzen zu Sende- bzw. Empfangskanälen zur häufigen Verwendung

D: Kompression von Daten vor der Übertragung zur Reduktion der Datenmenge

Wir unterscheiden zwei Arten der Kanalcodierung:

- Fehlererkennung: Man kann erkennen, dass bei der Übertragung ein Fehler aufgetreten ist, und dann z. B. eine erneute Übertragung anfordern.

- Vorwärtsfehlerkorrektur: Fehler, die bei der Übertragung entstehen, werden mit Hilfe der Redundanz beim Empfänger korrigiert.

Fehlererkennung

Fehlererkennung: Parity Bit

- Zusätzliches Prüfbit (Parity Bit) wird an Daten angehängt

- Zwei Varianten:

- Even Parity: Anzahl der Einsen wird auf gerade Anzahl festgelegt

- Odd Parity: Anzahl der Einsen wird auf ungerade Anzahl festgelegt

- Sender und Empfänger müssen sich über das verwendete Verfahren einigen

Even Parity: Beispiel 1

- Zu übertragendes Byte

- Es werden 5 Einsen gezählt → ungerade Anzahl

- Prüfbit muss auf 1 gesetzt werden, um eine gerade Anzahl zu erreichen

- Das Prüfbit wurde auf 1 gesetzt

- Das resultierende Byte hat eine gerade Anzahl an Einsen

- Bei einer Fehlerübertragung stimmt das Prüfbit nicht mehr

Even Parity: Beispiel 2

- Ursprüngliches Byte: 4 Einsen (gerade)

- Prüfbit wird auf 0 gesetzt

Fehlererkennung bei Bitfehlern

- Bei einem Ein-Bit-Fehler wird die Parität umgekehrt → Fehler erkannt

- Bei zwei Fehlern bleibt die Parität gleich → Fehler unentdeckt

- Bei drei Fehlern ändert sich die Parität wieder → Fehler erkannt

A: Eine gerade Anzahl Bits

B: Maximal zwei Bits

C: Eine ungerade Anzahl Bits

D: Mindestens zwei Bits

A: Die Übertragung war fehlerfrei.

B: Die Übertragung war fehlerfrei oder es ist eine gerade Anzahl an Bitfehlern aufgetreten.

C: Die Übertragung war fehlerfrei oder es ist eine ungerade Anzahl an Bitfehlern aufgetreten.

D: Die Nutzdaten wurden fehlerfrei, das Prüfbit jedoch fehlerhaft übertragen.

Erweiterte Fehlererkennung

- Zusätzliche Prüfbits können Mehrbitfehler erkennen

- Bei variablen Nachrichten werden oft Prüfsummenverfahren wie die zyklische Redundanzprüfung (CRC) eingesetzt

- CRC erkennt Fehler bis auf eine gewisse Restwahrscheinlichkeit

A: Ein Prüfsummenverfahren zur Fehlererkennung in Datenblöcken variabler Länge.

B: Die fortlaufende Prüfung eines zu übertragenden Datenstroms auf Redundanz.

C: Wiederholte (zyklisch redundante) Prüfung der Amateurfunkanlage auf Fehler.

D: Umlaufende (zyklische) Überwachung einer Frequenz durch mehrere Stationen.

Fehlerkorrektur

Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC)

- Erkennt der Empfänger einen Fehler (z. B. mittels Prüfbits), kann er um eine erneute Übertragung bitten

- Bei der Vorwärtsfehlerkorrektur wird zusätzliche Redundanz (z. B. weitere Prüfbits) hinzugefügt

- So wird nicht nur erkannt, dass ein Fehler vorliegt, sondern auch an welcher Stelle → das fehlerhafte Bit kann berichtigt werden

- Im Englischen spricht man von Forward Error Correction (FEC)

A: Duplizieren der Prüfsumme

B: I/Q-Verfahren

C: Erneute Übertragung

D: Wiederholte Prüfung

A: Automatische Anpassung der Sendeleistung

B: Erneute Übertragung fehlerhafter Daten

C: Kompression vor der Übertragung

D: Übertragung redundanter Informationen

Hamming-Code – Fehlerkorrektur im Detail

- Der Hamming-Code nutzt mehrere Parity Bits, um nicht nur Fehler zu erkennen, sondern auch zu korrigieren

- Ziel: Ein einzelner Bitfehler soll lokalisiert und berichtigt werden

- Beispiel: Übertragung eines 11-Bit-Datenworts

- Ziel: Fehlererkennung und -korrektur bei einem Bitfehler

- Die Positionen der Bits werden alphabetisch benannt, um die einzelnen Bereiche zu identifizieren

- Anordnung der Datenbits mit zusätzlichen Bit-Positionen für Parity Bits

- Anstelle eines einzelnen Prüfbit werden vier Parity Bits ($p_1$–$p_4$) eingesetzt

- Diese decken unterschiedliche Bereiche der Datenbits ab – ähnlich einem Kreuzworträtsel

- Jedes Parity Bit sichert einen bestimmten Bereich der Daten ab

- Für jeden Bereich wird das Parity Bit mittels Even Parity berechnet

- Tritt ein Fehler auf, können die fehlerhaften Bereiche identifiziert und korrigiert werden

- Durch die Kombination der Parity-Bereiche lässt sich der fehlerhafte Bit-Standort bestimmen

- Beispiel: Wird ein bestimmtes Bit (z. B. Bit k) während der Übertragung verändert, schlagen alle zugehörigen Paritätsprüfungen fehl – der Fehler liegt also bei Bit k

Mapping

Mapping in der digitalen Signalverarbeitung

- Wandelt digitale Daten in spezifische Signalpunkte (Symbole) um

- Entscheidend für Modulationstechniken wie QAM und QPSK

- Ermöglicht die Übertragung der Daten über das Kommunikationssystem

Schritt 1: Binäre Daten in Symbole umwandeln

- Bei QPSK werden jeweils zwei Bits zu einem Symbol zusammengefasst

- Es ergeben sich 4 mögliche Kombinationen: 00, 01, 10, 11

- Jede Kombination wird einem bestimmten Signalpunkt zugeordnet

Schritt 2: Phasenvergabe

- Jedem Symbol wird eine eigene Phase zugewiesen

- Typische Phasen in

90° -Schritten: - 00 entspricht

0° - 01 entspricht

90° - 10 entspricht

180° - 11 entspricht

270°

Schritt 3: Mapping auf das Konstellationsdiagramm

Die Darstellung ist für ein 8QAM-Mapping. QPSK im Beispiel entspricht dem äußeren Kreis.

- Das Konstellationsdiagramm stellt die Signalpunkte in einem quadratischen Diagramm dar

- Die X-Achse (In-Phase) und die Y-Achse (Quadratur) zeigen die Amplituden der Signalbestandteile

- Für QPSK liegen die vier Signalpunkte an den Enden eines Quadrats

Darstellung der QPSK-Symbole

- 00 bei

0° : Punkt auf der positiven X-Achse - 01 bei

90° : Punkt auf der positiven Y-Achse - 10 bei

180° : Punkt auf der negativen X-Achse - 11 bei

270° : Punkt auf der negativen Y-Achse

Sende- und Empfangsketten

Kombination von Quellencodierung und Kanalcodierung

- Effektive Bandbreitennutzung durch intelligente Kombination

- Gleichzeitige Fehlererkennung und -korrektur durch Redundanz

Sender-Prozess

- Quellencodierer: Daten komprimieren

- Kanalcodierer: Redundanz zur Fehlererkennung und -korrektur hinzufügen

- Mapper: Binäre Daten auf Symbole (z. B. Amplitude & Phase bei QAM) abbilden

Empfänger-Prozess

- De-Mapper: Symbole auf binäre Daten abbilden

- Kanaldecodierer: Fehler erkennen und korrigieren

- Quellendecodierer: Daten dekomprimieren

Synchronisation

Synchronisierung in der digitalen Übertragung

- Dient dazu, dass der Empfänger den Beginn der Sendung erkennt

- Sender und Empfänger stimmen sich zeitlich ab

- Grundlage für das korrekte Dekodieren des Signals

A: Automatischer Abgleich von Datenbeständen von zwei oder mehr Stationen.

B: Anpassung der Sendeleistung synchron zu den Ausbreitungsbedingungen.

C: Asynchrone Frequenzwechsel, bei denen der Empfänger den Sender sucht.

D: Herstellung der zeitlichen Übereinstimmung zwischen Sender und Empfänger.