Sender

Navigationshilfe

Diese Navigationshilfe zeigt die ersten Schritte zur Verwendung der Präsentation. Sie kann mit ⟶ (Pfeiltaste rechts) übersprungen werden.

Navigation

Zwischen den Folien und Abschnitten kann man mittels der Pfeiltasten hin- und herspringen, dazu kann man auch die Pfeiltasten am Computer nutzen.

- Pfeil runter und hoch: Nächste / Vorherige Folie

- Pfeil rechts und links: Nächster / Vorheriger Abschnitt

- Leertaste oder „n“: Der Reihe nach alle Elemente in Folien aufdecken oder zur nächsten Folie blättern

- Shift-Leertaste oder „p“: Der Reihe nach Elemente rückwärts zudecken oder zur vorherigen Folie blättern

Weitere Funktionen

Mit ein paar Tastenkürzeln können weitere Funktionen aufgerufen werden. Die wichtigsten sind:

- F1

- Help / Hilfe

- o

- Overview / Übersicht aller Folien

- s

- Speaker View / Referentenansicht

- f

- Full Screen / Vollbildmodus

- b

- Break, Black, Pause / Ausblenden der Präsentation

- Alt-Click

- In die Folie hin- oder herauszoomen

Übersicht

Die Präsentation ist zweidimensional aufgebaut. Dadurch sind in Spalten die einzelnen Abschnitte eines Kapitels und in den Reihen die Folien zu den Abschnitten.

Tippt man ein „o“ ein, bekommt man eine Übersicht über alle Folien des jeweiligen Kapitels. Das hilft sich zunächst einen Überblick zu verschaffen oder sich zu orientieren, wenn man das Gefühlt hat sich „verlaufen“ zu haben. Die Navigation erfolgt über die Pfeiltasten.

Durch Anklicken einer Folie wird diese präsentiert.

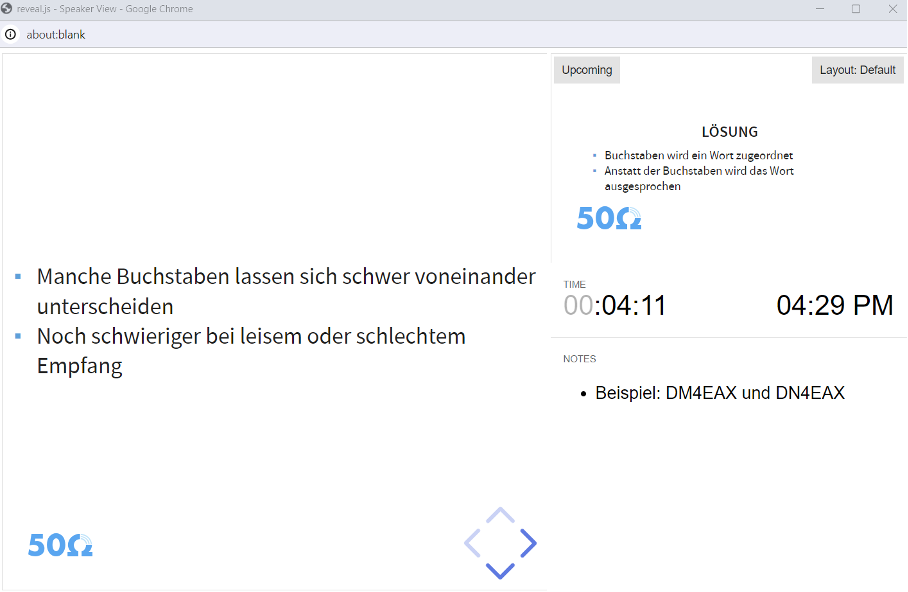

Referentenansicht

Tippt man ein „s“ ein, bekommt man ein neues Fenster, die Referentenansicht.

Indem man „Layout“ auswählt, kann man zwischen verschieden Anordnungen der Elemente auswählen.

Die Referentenansicht bietet folgende Elemente:

- Links sieht man die aktuelle Folie

- Rechts oben sieht man die nächste Folie

- Rechts in der Mitte Hilfsmittel zur Zeiteinteilung

- Rechts unten, die „Notizen für den Vortragenden“

- Unten die Pfeile zur Navigation

Praxistipps zur Referentenansicht

- Wenn man mit einem Projektor arbeitet, stellt man im Betriebssystem die Nutzung von 2 Monitoren ein: Die Referentenansicht wird dann zum Beispiel auf dem Laptop angezeigt, während die Teilnehmer die Präsentation angezeigt bekommen.

- Bei einer Online-Präsentation, wie beispielsweise auf TREFF.darc.de präsentiert man den Browser-Tab und navigiert im „Speaker View“ Fenster.

- Die Referentenansicht bezieht sich immer auf ein Kapitel. Am Ende des Kapitels muss sie geschlossen werden, um im neuen Kapitel eine neue Referentenansicht zu öffnen.

- Um mit dem Mauszeiger etwas zu markieren oder den Zoom zu verwenden, muss mit der Maus auf den Bildschirm mit der Präsentation gewechselt werden.

Vollbild

Tippt man ein „f“ ein, wird die aktuelle Folie im Vollbild angezeigt. Mit „Esc“ kann man diesen wieder verlassen.

Das ist insbesondere für den Bildschirm mit der Präsentation für das Publikum praktisch.

Ausblenden

Tippt man ein „b“ ein, wird die Präsentation ausgeblendet.

Sie kann wie folgt wieder eingeblendet werden:

- Durch klicken in das Fenster.

- Durch nochmaliges Drücken von „b“.

- Durch klicken der Schaltfläche „Resume presentation:

Zoom

Bei gedrückter Alt-Taste und einem Mausklick in der Präsentation wird in diesen Teil hineingezoomt. Das ist praktisch, um Details von Schaltungen hervorzuheben. Durch einen nochmaligen Mausklick zusammen mit Alt wird wieder herausgezoomt.

Das Zoomen funktioniert nur im ausgewählten Fenster. Die Referentenansicht ist hier nicht mit dem Präsenationsansicht gesynct.

Modulatoren

Halbleiter-Dioden in Modulatoren

- Bisher als Gleichrichter bekannt

- NF-Spannung ändert den Diodenwiderstand

- NF-Signal steuert den Diodenstrom

- HF-Signal wird im Takt des NF-Signals moduliert

- Einfachste Variante hat einen Träger und zwei Seitenbänder

Diode im Amplitudenmodulator

- Eine Diode wird gleichzeitig mit einem NF- und HF-Signal beaufschlagt

- Ein LC-Schwingkreis filtert das Ausgangssignal

A: FM-Modulator.

B: LSB-Modulator.

C: USB-Modulator.

D: AM-Modulator.

Balancemischer zur Trägerunterdrückung

- Vier Dioden in Ring-Anordnung unterdrücken den Träger

- Eine Gegentakt-Schaltung hebt Trägersignale auf

- Es bleiben nur die Seitenbänder übrig

- Bereits als Balancemischer im Kapitel „Mischer II“ gezeigt

Balancemodulator im SSB-Modulator

- Der Balancemodulator erzeugt ein Doppelseitenband-Signal (DSB)

- Ein Bandpassfilter lässt nur ein Seitenband durch

- Daraus entsteht ein SSB-Signal

- Zwei Stufen sind notwendig

A: Quarzfilter

B: Bandfilter

C: Balancemischer

D: Demodulator

A: Ein Balancemischer

B: Ein quarzgesteuerter Mischer

C: Ein Mischer mit einer Varaktordiode

D: Ein Mischer mit einem einzelnen FET

Erkennung eines Balancemischers

- Ein Dioden-Ring kennzeichnet den Balancemischer

- Es gibt keine vollständige Gegentaktanregung

- Ein Transformator liefert das Äquivalent zu einer Mittelanzapfung

A: LSB-Signalen.

B: frequenzmodulierten Signalen.

C: AM-Signalen mit unterdrücktem Träger.

D: phasenmodulierten Signalen.

Trägerunterdrückung und Ausbalancierung

- Trägerunterdrückung bewirkt die Auslöschung unerwünschter Signale

- Die Modulator-Schaltung muss ausbalanciert sein

A: Der vollständige Träger

B: Der verringerte Träger und ein Seitenband

C: Die zwei Seitenbänder

D: Viele Mischprodukte

Justierung im Modulator

- Amplituden werden mit Potis justiert

- Phasen werden mit C-Trimmern eingestellt

A: Sie dienen zur Einstellung der Trägerunterdrückung nach Betrag und Phase.

B: Sie dienen zur Einstellung des Frequenzhubes mit Hilfe der ersten Trägernullstelle.

C: Sie dienen zum Ausgleich von Frequenzgangs- und Laufzeitunterschieden.

D: Sie dienen zur Einstellung des Modulationsgrades des erzeugten DSB-Signals.

Symmetrierung im Modulator

- Der Modulator wird symmetriert um den Träger zu unterdrücken

- Die Modulations-Seitenbänder bleiben erhalten

A: der Träger unterdrückt und ein Seitenband ausgefiltert.

B: der Träger unterdrückt und beide Seitenbänder ausgefiltert.

C: der Träger unterdrückt und ein Seitenband hinzugesetzt.

D: der Träger hinzugesetzt und ein Seitenband ausgefiltert.

A: In einem Balancemodulator wird ein Zweiseitenband-Signal erzeugt. In einem Frequenzteiler wird ein Seitenband abgespalten.

B: In einem Balancemodulator wird ein Zweiseitenband-Signal erzeugt. Das Seitenbandfilter selektiert ein Seitenband heraus.

C: In einem Balancemodulator wird ein Zweiseitenband-Signal erzeugt. Ein auf die Trägerfrequenz abgestimmter Sperrkreis filtert den Träger aus.

D: In einem Balancemodulator wird ein Zweiseitenband-Signal erzeugt. Ein auf die Trägerfrequenz abgestimmter Saugkreis filtert den Träger aus.

Zweite Stufe des SSB-Modulators

- Hinter dem Balancemodulator folgt die zweite Stufe

- Durch Filterung wird das gewünschte Seitenband gewählt

A: RC-Hochpass zur Unterdrückung des unteren Seitenbands.

B: RL-Tiefpass zur Unterdrückung des oberen Seitenbands.

C: ZF-Notchfilter zur Unterdrückung des unerwünschten Seitenbands.

D: Quarzfilter als Bandpass für das gewünschte Seitenband.

Quarz-Frequenz und Seitenbandlage

- Quarze bestimmen die Frequenz des unterdrückten Trägers

- Beim LSB liegt der Träger

1,5 kHz über der9 MHz -Mitte - Bei maximal

3 kHz NF liegt das LSB1,5 kHz unter der Mitte - Für das USB gilt das umgekehrt

A: DSB-Filter

B: symmetrisches Filter

C: Dynamikkompressor

D: Balancemischer

A:

B:

C:

D:

Lösungsweg

- gegeben: $f_Q = 9MHz$

- gegeben: $f_{LSB} = 9,0015MHz$

- gesucht: $f_{USB}$

$\begin{aligned}f_{USB} &= f_Q – (f_{LSB} – f_Q)\\ &= 9MHz – (9,0015MHz – 9MHz)\\ &= 9MHz – 0,0015MHz\\ &=8,9985MHz\end{aligned}$

Kapazitäts-Dioden in FM-Modulatoren

- FM-Modulatoren nutzen Kapazitäts-Dioden

- Die Diode ist Teil eines Oszillator-Schwingkreises

- Die Sperrspannung stellt eine feste Dioden-Kapazität ein

- Ein NF-Signal ändert die Oszillator-Frequenz im Takt

A: frequenzmodulierten Signalen.

B: phasenmodulierten Signalen.

C: AM-Signalen mit unterdrücktem Träger.

D: AM-Signalen.

Einfluss der Kapazitäts-Diode

- Die Kapazitäts-Diode beeinflusst die Oszillator-Frequenz

- Sie ist parallel zum Schwingkreis geschaltet

A: Sie stabilisiert die Betriebsspannung für den Oszillator, um diesen von der Stromversorgung der anderen Stufen zu entkoppeln.

B: Sie beeinflusst die Resonanzfrequenz des Schwingkreises in Abhängigkeit des NF-Spannungsverlaufs und moduliert so die Oszillatorfrequenz.

C: Sie begrenzt die Amplituden des Eingangssignals und vermeidet so die Übersteuerung der Oszillatorstufe.

D: Sie dient zur Erzeugung von Amplitudenmodulation in Abhängigkeit von den Frequenzen im Basisband.

FM-Hub-Begrenzung

- Hohe NF-Spannungen führen zu übermäßigen Frequenzänderungen

- Eine Hub-Begrenzung ist notwendig

- Anti-parallel geschaltete Dioden begrenzen die Spannung auf die Knickspannung

A: Die Erzeugung von Amplitudenmodulation

B: Die HF-Pegelbegrenzung und HF-Pegeleinstellung bei FM-Funkgeräten

C: Die Hubbegrenzung und Hubeinstellung bei FM-Funkgeräten

D: Die Erzeugung von Phasenmodulation

Signal‑Analyse einer Diode

- Ein einzelnes Signal weist auf keinen Modulator hin

- Ein Elko am Ausgang zeigt Gleichspannung an

A: der Ausgang für das Oszillatorsignal.

B: der Ausgang für eine Regelspannung.

C: der Ausgang für das ZF-Signal.

D: der Ausgang für das NF-Signal.

Nicht-sinusförmige Signale

Grundwelle und Harmonische

- Ein ideales sinusförmiges Signal besteht nur aus seiner Grundwelle (1. Harmonische)

- Abweichungen von der Sinusform erzeugen ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz

- Diese Vielfachen nennt man Harmonische

Darstellung in Frequenzspektrum

- 1. Harmonische = Grundfrequenz

- 2. Harmonische = doppelte Frequenz der Grundfrequenz

- 3. Harmonische = dreifache Frequenz der Grundfrequenz

- Alle Harmonischen werden mit einer Ordnungszahl (n) durchnummeriert

Oberwellen – Vielfache der Grundfrequenz

- Ein nicht ideal sinusförmiges Signal enthält zusätzlich Oberwellen

- Oberwellen sind ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz

- 1. Oberwelle = 2. Harmonische = doppelte Frequenz der Grundfrequenz

- 2. Oberwelle = 3. Harmonische = dreifache Frequenz der Grundfrequenz

A: aus der Grundschwingung und Teilen dieser Frequenz (Unterschwingungen).

B: aus der Grundschwingung mit ganzzahligen Vielfachen dieser Frequenz (Oberschwingungen).

C: aus der Grundschwingung ohne weitere Frequenzen.

D: aus der Grundschwingung mit zufälligen Frequenzschwankungen.

A: Harmonische sind ausschließlich die ungeradzahligen (1, 3, 5, ...) Vielfachen einer Frequenz.

B: Harmonische sind ausschließlich die geradzahligen (2, 4, 6, ...) Teile einer Frequenz.

C: Harmonische sind die ganzzahligen (1, 2, 3, ...) Vielfachen einer Frequenz.

D: Harmonische sind die ganzzahligen (1, 2, 3, ...) Teile einer Frequenz.

A: der zweiten ungeradzahligen Harmonischen.

B: der vierten Harmonischen.

C: der dritten Harmonischen.

D: der zweiten Harmonischen.

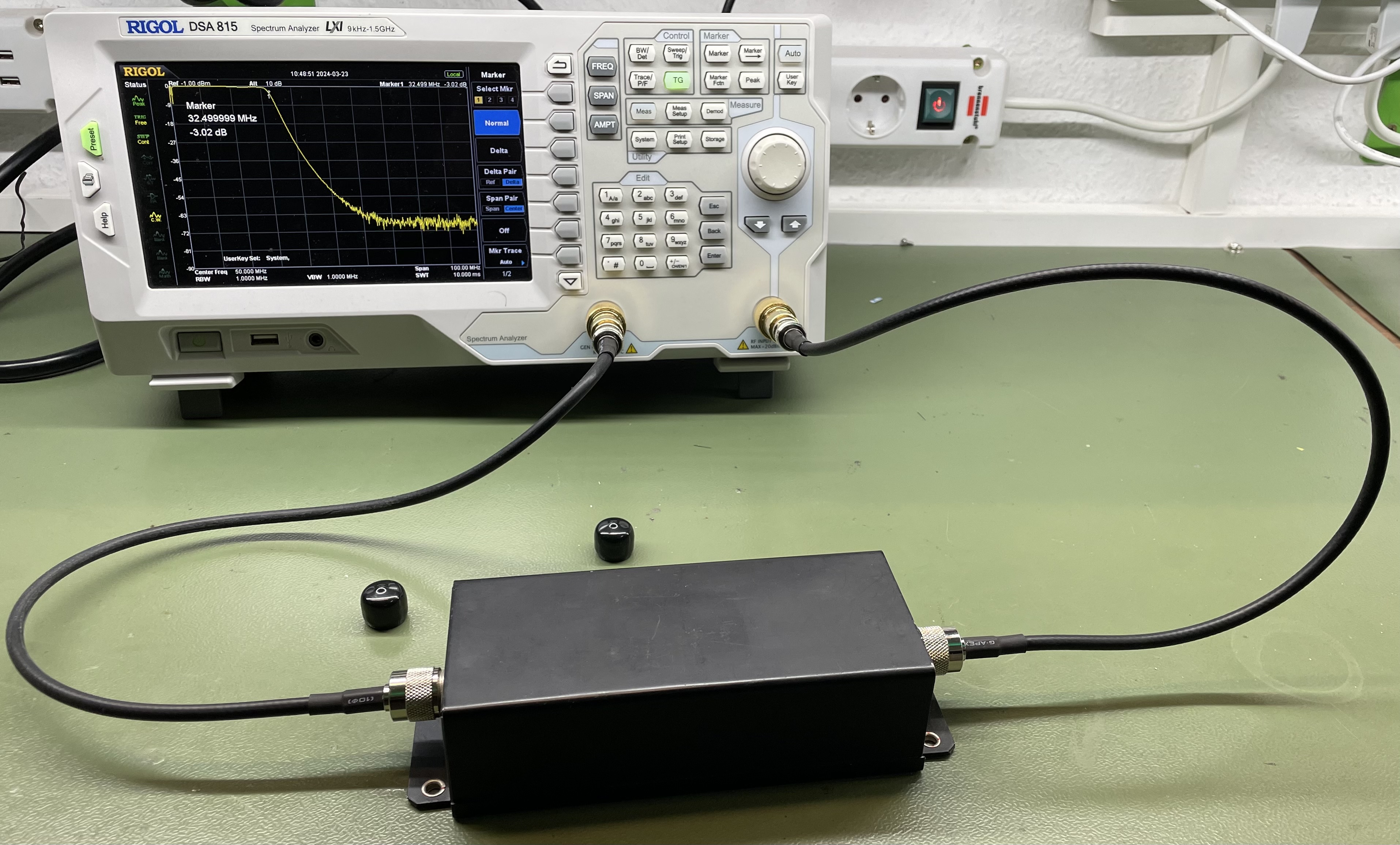

Oberwellenanalyse mit dem Spektrumanalysator

- Auch ein scheinbar sinusförmiges Signal kann nennenswerte Oberwellen enthalten

- Oberwellenanteile werden mit einem Spektrumanalysator gemessen

- Darstellung im Frequenzbereich (Frequency-Domain)

- Amplituden der Oberwellen werden logarithmisch angezeigt

A: Vektorieller Netzwerkanalysator (VNA)

B: Stehwellenmessgerät

C: Frequenzzähler

D: Spektrumanalysator

A: Spektrumanalysator.

B: Frequenzzähler.

C: Breitbandpegelmesser.

D: Multimeter.

Berechnung von Harmonischen und Oberwellen

- Harmonische Frequenzen = Grundfrequenz × Ordnungszahl (n)

- Oberwellenfrequenzen = Grundfrequenz × (n + 1)

A:

B:

C:

D:

Lösungsweg

- gegeben: $f = 3,730MHz$

- gesucht: $f$ der 2. Harmonischen

$2 \cdot f = 2 \cdot 3,730MHz = 7,460MHz$

A:

B:

C:

D:

Lösungsweg

- gegeben: $f = 144,690MHz$

- gesucht: $f$ als 2. ungeradzahlige Harmonische

- ungeradzahlige Harmonische = 3. Harmonische

$3 \cdot f = 3 \cdot 144,690MHz = 434,070MHz$

A:

B:

C:

D:

Lösungsweg

- gegeben: $f = 7,050MHz$

- gesucht: $f$ als 3. Harmonische

$3 \cdot f = 3 \cdot 7,050MHz = 21,150MHz$

A:

B:

C:

D:

Lösungsweg

- gegeben: $f = 144,300MHz$

- gesucht: mehrere Harmonische

$\begin{aligned}2 \cdot 144,300MHz &= 288,600MHz\\ 3 \cdot 144,300MHz &= \bold{432,900MHz}\\ &\vdots\\ 9 \cdot 144,300MHz &= \bold{1298,700MHz}\end{aligned}$

Leistungsverstärker

HF-Leistungsverstärker

- Verstärken das HF-Signal aus vorherigen Stufen

- Ziel: Erreichen der gewünschten Ausgangsleistung

- Zwei Typen: Breitbandige und selektive HF-Verstärker

Breitbandige HF-Verstärker

- Gleichmäßige Verstärkung über einen weiten Frequenzbereich (z. B. 1 bis

30 MHz ) - Erkennbar an breitbandigen Koppeltransformatoren

- Keine Parallel- oder Serienkapazitäten als Schwingkreis

A: Breitband-Gegentaktverstärker.

B: selektiven Hochfrequenzverstärker.

C: Breitband-Frequenzverdoppler.

D: modulierbaren Oszillator.

Selektive HF-Verstärker

- Verstärkungsmaximum nur in einem schmalen Bereich (z. B. ein Amateurband)

- Frequenzselektive Auslegung

- Verwendung von Serien- oder Parallel-Schwingkreisen im HF-Signalpfad

A: Es handelt sich um einen frequenzvervielfachenden Oszillator.

B: Es handelt sich um einen breitbandigen NF-Verstärker.

C: Es handelt sich um einen selektiven HF-Verstärker.

D: Es handelt sich um einen selektiven Mischer.

Mehrstufige Verstärker

- Verstärker können mehrstufig durch Verkettung einzelner Stufen ausgeführt sein

A: zweistufigen Breitband-HF-Verstärker.

B: zweistufigen LC-Oszillator.

C: Gegentakt-Verstärker im B-Betrieb.

D: selektiven Hochfrequenzverstärker.

Impedanzanpassung zwischen Verstärkerstufen

- Notwendig für maximale Verstärkung, minimale Verzerrung und optimalen Wirkungsgrad

- Verhindert Reflexionen und Nichtlinearitäten

Methoden der Impedanzanpassung

- Breitbandige Anpassung durch Transformator mit geeignetem Übersetzungsverhältnis

- Frequenzselektive Anpassung durch angezapften Schwingkreis

A: Er dient der Anpassung des Ausgangswiderstandes der Kollektorschaltung an den Eingang der folgenden PA.

B: Er dient der Anpassung des Ausgangswiderstandes der Emitterschaltung an den Eingang der folgenden Emitterschaltung.

C: Er dient der Anpassung des Ausgangswiderstandes der Emitterschaltung an den Eingang der folgenden Kollektorschaltung.

D: Er dient der Anpassung des Ausgangswiderstandes der Kollektorschaltung an den Eingang der folgenden Emitterschaltung.

A: Zur Anpassung von

B: Zur Anpassung von

C: Zur Anpassung von

D: Zur Anpassung von

A: Sie dient zur Anpassung der Eingangsimpedanz dieser Stufe an die vorgelagerte Stufe.

B: Sie ermöglicht die Dreipunkt-Rückkopplung des Oszillators.

C: Sie bewirkt eine stärkere Bedämpfung des Eingangsschwingkreises.

D: Sie bewirkt die notwendige Entkopplung für den Schwingungseinsatz der Oszillatorstufe.

A: Unterdrückung von Oberschwingungen.

B: Realisierung einer kapazitiven Dreipunktschaltung für den Oszillator.

C: Verhinderung der Schwingneigung.

D: Impedanzanpassung.

A: Sie schützen den Transistor vor unerwünschten Rückkopplungen und filtern Eigenschwingungen des Transistors aus.

B: Sie dienen zur optimalen Einstellung des Arbeitspunktes für den Transistor.

C: Sie schützen den Transistor vor thermischer Überlastung.

D: Sie transformieren die Ausgangsimpedanz der vorhergehenden Stufe auf die Eingangsimpedanz des Transistors.

A: dienen der Trägerunterdrückung bei SSB-Modulation.

B: passen die Lastimpedanz an die gewünschte Impedanz für die Transistorschaltung an.

C: dienen als Bandsperre.

D: dienen als Sperrkreis.

Pi-Filter zur Impedanzanpassung

- Passt Ein- und Ausgangsimpedanzen durch Verhältnis der Kapazitäten an

- Spule definiert mit den Kapazitäten die Auslegungsfrequenz

- Tiefpass-Charakter unterdrückt Oberwellen

A: Es dient der Verbesserung des Wirkungsgrads der Endstufe durch Änderung der ALC.

B: Es dient dem Schutz der Endstufe bei offener oder kurzgeschlossener Antennenbuchse.

C: Es dient der besseren Oberwellenanpassung an die Antenne.

D: Es dient der Impedanztransformation und verbessert die Unterdrückung von Oberwellen.

LC-Schaltung hinter HF-Leistungsverstärker

- Dient zur Impedanzanpassung und gleichzeitiger Unterdrückung von Oberwellen

A: optimalen Einstellung des Arbeitspunktes des HF-Leistungsverstärkers.

B: Unterdrückung des HF-Trägers bei SSB-Modulation.

C: frequenzabhängigen Transformation der Senderausgangsimpedanz auf die Antenneneingangsimpedanz und zur Unterdrückung von Oberschwingungen.

D: Verringerung der rücklaufenden Leistung bei Fehlanpassung der Antennenimpedanz.

Wirkungsgrad eines HF-Leistungsverstärkers

- Verhältnis zwischen abgegebener HF-Ausgangsleistung und zugeführter Gleichstrom-Versorgungsleistung

A: Als Verhältnis der Stärke der erwünschten Aussendung zur Stärke der unerwünschten Aussendungen.

B: Als Erhöhung der Ausgangsleistung bezogen auf die Eingangsleistung.

C: Als Verhältnis der HF-Ausgangsleistung zu der zugeführten Gleichstromleistung.

D: Als Verhältnis der HF-Leistung zu der Verlustleistung der Endstufenröhre bzw. des Endstufentransistors.

BIAS-Spannung in Leistungsverstärkern

- Betriebsspannungseinstellung durch Spannungsteiler

- Feineinstellung über Trimmpotentiometer

- Gleichspannungsbetrachtung: Kondensatoren ignorieren, Spulen als Kurzschluss betrachten

A: Der Drainstrom in beiden Transistoren erhöht sich.

B: Der Drainstrom steigt in $K_1$ und sinkt in $K_2$.

C: Der Drainstrom in beiden Transistoren verringert sich.

D: Der Drainstrom sinkt in $K_1$ und steigt in $K_2$.

A: $R_1$ in Richtung GND und $R_2$ in Richtung $U_\text{BIAS}$ verstellen.

B: $R_1$ in Richtung $U_\text{BIAS}$ und $R_2$ in Richtung GND verstellen.

C: $R_1$ und $R_2$ in Richtung GND verstellen.

D: $R_1$ und $R_2$ in Richtung $U_\text{BIAS}$ verstellen.

A: Drainstrom in Transistor 1 steigt und Drainstrom in Transistor 2 bleibt konstant.

B: Drainstrom in Transistor 1 sinkt und Drainstrom in Transistor 2 sinkt.

C: Drainstrom in Transistor 1 steigt und Drainstrom in Transistor 2 steigt.

D: Drainstrom in Transistor 1 sinkt und Drainstrom in Transistor 2 bleibt konstant.

Berechnung der BIAS-Spannung

- Anwendung des Ohmschen Gesetzes

- Berücksichtigung von Parallel- und Serienschaltungen von Widerständen

- Gate-Anschlüsse der Transistoren sind kapazitiv und bei Gleichspannungsbetrachtung vernachlässigbar

A:

B:

C:

D:

Lösungsweg

- gegeben: $U_Z = 6,2V$

- gegeben: $R_2 = 270Ω$

- gegeben: $R_3 = 220Ω$

- gegeben: $R_4 = 6,8kΩ$

- gegeben: $R_6 = 150Ω$

- gesucht: $U_{GS}$

$\begin{aligned}R_E &= \frac{(R_3+R_6) \cdot R_4}{(R_3 + R_6) + R_4}\\ &= \frac{220Ω + 150Ω) \cdot 6,8kΩ}{220Ω + 150Ω + 6,8kΩ}\\ &= \frac{2,516MΩ^2}{7170Ω}\\ &= 351Ω\end{aligned}$

$\begin{aligned}\frac{U_Z}{U_{GS}} &= \frac{R_2 + R_E}{R_E}\\ \Rightarrow \frac{6,2V}{U_{GS}} &= \frac{270Ω+351Ω}{351Ω}\\ &= 1,77\\ \Rightarrow U_{GS} &= \frac{6,2V}{1,77}\\ &= 3,50V\end{aligned}$

HF-Entkopplung der Betriebsspannung

- Verhindert Rückwirkungen zwischen Verstärkerstufen (z. B. Schwingneigung)

- Umsetzung durch in Serie geschaltete Induktivitäten und Abblock-Kondensatoren

- Tiefpass-Charakter: DC-Spannung bleibt erhalten, HF wird abgeblockt

A: Zur HF-Entkopplung

B: Zur Abstimmung

C: Zur Kopplung mit der nächstfolgenden Stufe

D: Zur Wechselstromkopplung

A: Sie dienen als Arbeitswiderstand für die Transistoren.

B: Sie verhindern die Entstehung von Oberschwingungen.

C: Sie verhindern ein Abfließen der Hochfrequenz in die Spannungsversorgung.

D: Sie transformieren die Ausgangsimpedanz der Transistoren auf

A: Sie wirkt als Pi-Filter für das Sendesignal.

B: Sie reduziert Brummspannungsanteile auf dem Sendesignal.

C: Sie reduziert Oberschwingungen auf dem Sendesignal.

D: Sie reduziert HF-Anteile auf der Betriebsspannungsleitung.

A: Hochpass

B: Tiefpass

C: Bandsperre

D: Bandpass

HF-Eigenschaften von Kondensatoren

- Große Kapazitäten (z. B. Elektrolytkondensatoren) nur bei niedrigen Frequenzen einsetzbar

- Für HF-Anwendungen Kombination verschiedener Kapazitätswerte zur Abdeckung eines breiten Frequenzbereichs

A: Zu einem Elektrolytkondensator muss immer ein keramischer Kondensator parallel geschaltet werden, weil er sonst bei hohen Frequenzen zerstört werden würde.

B: Die Kapazität nur eines Kondensators reicht bei hohen Frequenzen nicht aus.

C: Der Kondensator mit der geringen Kapazität dient zur Siebung der niedrigen und der Kondensator mit der hohen Kapazität zur Siebung der hohen Frequenzen.

D: Der Kondensator geringer Kapazität dient jeweils zum Abblocken hoher Frequenzen, der Kondensator hoher Kapazität zum Abblocken niedriger Frequenzen.

Gesamtverstärkung eines Leistungsverstärkers

- Ermittelt durch Differenz zwischen Ausgangs- und Eingangsleistung

- Berechnung über vorzeichenrichtige Subtraktion der dBm-Werte

A:

B:

C:

D:

Lösungsweg

- gegeben: $P_1 = 0,3mW$ oder $-5dBm$

- gegeben: $P_2 = 20W$ oder $43dBm$

- gesucht: $g$

$\begin{aligned}g &= P_2 – P_1\\ &= 43dBm – (-5dBm)\\ &= 43dBm + 5dBm\\ &= 48dB\end{aligned}$

$\begin{aligned}g &= 10 \cdot \log_{10}{(\frac{P_2}{P_1})}dB\\ &= 10 \cdot \log_{10}{(\frac{20W}{0,3mW})}dB \\ &\approx 48dB\end{aligned}$

Parasitäre Schwingungen

Parasitäre Schwingungen in HF-Leistungsverstärkern

- Entstehen durch unerwünschte Rückkopplungen

- Ursachen: Kapazitive oder induktive Kopplungen zwischen Elementen

- Keine direkte Verbindung zur Betriebsfrequenz des Senders

- Äußern sich durch Leistungsschwankungen beim Abstimmen des Senders (TX-Anzeige)

A: keinen festen Bezug zur Betriebsfrequenz haben.

B: bei ganzzahligen Vielfachen der Betriebsfrequenz auftreten.

C: bei ungeradzahligen Vielfachen der Betriebsfrequenz auftreten.

D: bei geradzahligen Vielfachen der Betriebsfrequenz auftreten.

A: Temperaturschwankungen im Netzteil.

B: vom Wind verursachte Bewegungen der Antenne.

C: parasitäre Schwingungen.

D: Welligkeit auf der Stromversorgung.

Maßnahmen zur Unterdrückung parasitärer Schwingungen

- In VHF-Sendern: Ferrit-Perlen am Emitter des Leistungstransistors (nah am Transistor)

- In breitbandigen Kurzwellen-Endstufen: Parallel-Widerstand am Transformator zur Bedämpfung

- Ziel: Verringerung der Schwingneigung des Verstärkers

A: Durch Aufkleben einer Ferritperle auf das Gehäuse des Endstufentransistors.

B: Durch Aufstecken einer Ferritperle auf die Emitterzuleitung des Endstufentransistors.

C: Durch Anbringen eines Klappferritkerns an der Stromversorgungszuleitung.

D: Durch Anbringen eines Klappferritkerns an der Mikrofonzuleitung.

A: Er dient zur Erhöhung des HF-Wirkungsgrades der Verstärkerstufe.

B: Er soll die Entstehung parasitärer Schwingungen verhindern.

C: Er dient zur Anpassung der Primärwicklung an die folgende PA.

D: Er dient zur Begrenzung des Kollektorstroms bei Übersteuerung.

Messungen am Sender

Messungen für Funkamateure

- Wichtige Messungen: Ausgangsleistung und HF-Spannungen

- Messung der Senderausgangsleistung erfordert definierten Abschluss

- Übliche Impedanz im Amateurfunk:

50 Ω - Direktes Messen in der Schaltung nur bei kleinen Leistungen sinnvoll

HF-Spannungsmessung

- HF-Spannung wird mit einem HF-Tastkopf gemessen

- Diodengleichrichtung und Glättung mit nachgeschaltetem Kondensator

HF-Tastkopf mit einfacher Gleichrichtung

- Eine Diode am Ausgang liefert die Spitzenspannung der HF-Spannung

- Abzüglich Forward-Spannung der Diode und evtl. Spannungsteiler

A: Absorptionsfrequenzmesser

B: Antennenimpedanzmesser

C: HF-Dipmeter

D: Messkopf zur HF-Leistungsmessung

HF-Tastkopf mit doppelter Gleichrichtung

- Zwei Dioden zur Erhöhung der Messgenauigkeit, insbesondere bei kleinen Leistungen

- Beide Halbwellen werden gleichgerichtet

- Ergebnis: Doppelte Spitzenspannung abzüglich zweimal der Forward-Spannung der Dioden

A: Antennenimpedanzmesser

B: Absorptionsfrequenzmesser

C: HF-Dipmeter

D: HF-Tastkopf

A: als Gleichspannungstastkopf zur genauen Einstellung der Versorgungsspannung.

B: als hochohmiger Messkopf für einen vektoriellen Netzwerkanalyzer.

C: als Messkopf zum Abgleich von HF-Schaltungen.

D: zur Messung der Resonanzfrequenz mit einem Frequenzzähler.

Messen hoher HF-Leistungen

- Erfordert belastbares Dämpfungsglied

- Nimmt einen Großteil der Leistung auf

- Dämpfungsglied muss in die Berechnung einbezogen werden

A: Stehwellenmessgerät

B: Adapter BNC-Buchse auf N-Stecker

C:

D: Dämpfungsglied

Kalibrierung von Messschaltungen

- Notwendig für exakte Leistungsmessungen

- Korrekturwerte müssen erstellt werden

A: $R_1$ muss genau

B: Korrekturwerte für die Schaltung, die aus einer Kalibrierung stammen.

C: Die Schaltung muss vor jeder Messung mit einem Spektrumanalysator überprüft werden.

D: Bei den Umrechnungen darf nur mit dem Effektivwert gerechnet werden.

Berechnung eines HF-Tastkopfes

- Eingangssignal wird impedanzrichtig abgeschlossen

- Spannung wird durch Spannungsteiler halbiert

- Nach Gleichrichtung durch Diode verbleibt die Spitzenspannung abzüglich Forward-Spannung

A:

B:

C:

D:

Lösungsweg

- gegeben: $P_E = 1W$

- gegeben: $U_F = 0,23V$

- gegeben: $R_V = 110Ω$, $R_T = 330Ω$

- gesucht: $U_A$

$\begin{aligned}R &= (\frac{1}{R_T + R_T} + \frac{1}{R_V} + \frac{1}{R_V})^{-1}\\ &= (\frac{1}{330Ω + 330Ω} + \frac{1}{110Ω} + \frac{1}{110Ω})^{-1}\\ &= 50,77Ω\end{aligned}$

- gegeben: $P_E = 1W$

- gegeben: $U_F = 0,23V$

- berechnet: $R = 50,77Ω$

- gesucht: $U_A$

$\begin{aligned}P_E &= \frac{U_{E,eff}^2}{R}\\ \Rightarrow U_{E,eff} &= \sqrt{P_E \cdot R}\\ &= \sqrt{1W \cdot 50,77Ω}\\ &= 7,125V\end{aligned}$

- gegeben: $U_F = 0,23V$

- berechnet: $U_{E,eff} = 7,125V$

- gesucht: $U_A$

$\begin{aligned}U_S &= U_{E,eff} \cdot \sqrt{2}\\ &= 7,071V \cdot 1,414\\ &= 10,07V\end{aligned}$

$\begin{aligned}U_A &= \frac{U_S}{2}\,-\,U_F\\ &= \frac{10,07V}{2}\,-\,0,23V\\ &= 5,035V\,-\,0,23V\\ &= 4,805V \approx 4,8V\end{aligned}$

Berechnung der Eingangsleistung aus gemessener Gleichspannung

- Spannung am Spannungsteiler entspricht der Ausgangsspannung zzgl. der Diodenspannung

- Effektivwerte berechnen

- Ermittlung der Eingangsleistung über den Schaltungswiderstand

A:

B:

C:

D:

Lösungsweg

- gegeben: $U_A = 14,9V DC$

- gegeben: $U_F = 0,7V$

- gegeben: $R_1 = 54,1Ω$, $R_T = 330Ω$

- gesucht: $P_E$

$\begin{aligned}R &= (\frac{1}{R_T + R_T} + \frac{1}{R_1})^{-1}\\ &= (\frac{1}{330Ω + 330Ω} + \frac{1}{54,1Ω})^{-1}\\ &= 50Ω\end{aligned}$

$\begin{aligned}U_S &= (U_A + U_F) \cdot 2\\ &= (14,9V + 0,7V) \cdot 2\\ &= 31,2V\end{aligned}$

- berechnet: $R = 50Ω$

- berechnet: $U_S = 31,2V$

- gesucht: $P_E$

$\begin{aligned}U_{E,eff}\\ &= \frac{U_S}{\sqrt{2}}\\ &= \frac{31,2V}{1,414}\\ &= 22,06V\end{aligned}$

$\begin{aligned}P_E &= \frac{U_{E,eff}^2}{R}\\ &= \frac{(22,06V)^2}{50Ω}\\ &\approx 9,7W\end{aligned}$

HF-Tastkopf mit doppelter Spitzenwertgleichrichtung

- Berechnung wie bei einfacher Gleichrichtung

- Zusätzliche Berücksichtigung der doppelten Spitzenspannung

- Doppelte Forward-Spannung der Dioden beachten

A: Zirka

B: Zirka

C: Zirka

D: Zirka

Lösungsweg

- gegeben: $U_A = 15,3V DC$

- gegeben: $U_F = 0,23V$

- gegeben: $R_{V1} = 56Ω$, $R_{V2} = 470Ω$

- gesucht: $P_E$

$\begin{aligned}R &= (\frac{1}{R_{V1}} + \frac{1}{R_{V2}})^{-1}\\ &= (\frac{1}{R_{56Ω}} + \frac{1}{R_{470Ω}})^{-1}\\ &= 50,04Ω\end{aligned}$

$\begin{aligned}U_S &= \frac{U_A}{2} + U_F\\ &= \frac{15,3V}{2} + 0,23V\\ &= 7,88V\end{aligned}$

- berechnet: $R = 50,04Ω$

- berechnet: $U_S = 7,88V$

- gesucht: $P_E$

$\begin{aligned}U_{E,eff} &= \frac{U_S}{\sqrt{2}}\\ &= \frac{7,88V}{1,414}\\ &= 5,57V\end{aligned}$

$\begin{aligned}P_E &= \frac{U_{E,eff}^2}{R}\\ &= \frac{{5,57V}^2}{50,04Ω}\\ &\approx 600mW\end{aligned}$

A: Zirka

B: Zirka

C: Zirka

D: Zirka

Lösungsweg

- gegeben: $U_A = 15,3V DC$

- gegeben: $U_F = 0,23V$

- gegeben: $R = 50Ω$ aus dem Messsystem

- gesucht: $P_E$

$\begin{aligned}U_S &= \frac{U_A}{2} + U_F\\ &= \frac{15,3V}{2} + 0,23V\\ &= 7,88V\end{aligned}$

$\begin{aligned}U_{E,eff} &= \frac{U_S}{\sqrt{2}}\\ &= \frac{7,88V}{1,414}\\ &= 5,57V\end{aligned}$

- berechnet: $U_{E,eff} = 5,57V$

- gegeben: $R = 50Ω$ aus dem Messsystem

- gesucht: $P_E$

$\begin{aligned}P_E &= \frac{(U_{E,eff} \cdot 10)^2}{R}\\ &= \frac{(5,57V \cdot 10)^2}{50Ω}\\ &\approx 60W\end{aligned}$

Feldstärkeanzeiger zur Leistungsmessung

- Messung der HF-Leistung über eine Antenne

- Empfangene HF wird gleichgerichtet und gepuffert

- Anzeige über empfindliches Strommessgerät

- Je höher der Zeigerausschlag, desto höher die HF-Feldstärke

- Exakte Messungen erfordern Kalibrierung

A: Feldstärkeanzeiger

B: Antennenimpedanzmesser

C: Einfacher Peilsender

D: Resonanzmessgerät

Dummy-Load II

Dummy-Load im HF-Bereich

- Besteht oft aus mehreren Teilwiderständen für bessere Kühlung und Belastbarkeit

- Widerstände können parallel, in Reihe oder kombiniert geschaltet werden

- Identische Widerstandswerte sorgen für gleichmäßige Verteilung der Verlustleistung

- Berechnung erfolgt nach dem Ohmschen Gesetz und den Regeln für Reihen- und Parallelschaltungen

A: 48 Widerstände,

B: 12 Widerstände,

C: 16 Widerstände,

D: 48 Widerstände,

Lösungsweg

- gegeben: $R = 150Ω$

- gegeben: $R_S = 4\cdot 150Ω = 600Ω$

- gegeben: $R_{ges} = 50Ω$

- gegeben: $P_R = 1W$

- gesucht: $n$ Widerstände, $P$

Reihen mit je 4 Widerständen:

$\frac{1}{R_{ges}} = n_S \cdot \frac{1}{R_S} \Rightarrow n_S = \frac{R_S}{R_{ges}} = \frac{600Ω}{50Ω} = 12$

$n = 4 \cdot n_S = 4 \cdot 12 = 48$

$P = n \cdot P_R = 48 \cdot 1W = 48W$

Dummy-Load mit Messausgang

- Kann zur indirekten Messung der Ausgangsleistung eines Senders verwendet werden

- Spitzenwertgleichrichter wandelt HF-Spannung in Gleichspannung um

A: zum Nachjustieren der Widerstände in der künstlichen Antenne.

B: zur indirekten Messung der Hochfrequenzleistung.

C: als Abgriff einer ALC-Regelspannung für die Sendeendstufe.

D: als Anschluss für einen Antennenvorverstärker.

Messung der HF-Ausgangsleistung über Spannungsteiler

- Dummy-Load mit Anzapfung ermöglicht grobe Leistungsbestimmung

- HF-Teilspannung wird über Spannungsteiler-Verhältnis berechnet

- Messung mit HF-Tastkopf und Multimeter möglich

A: Künstliche

B: Stehwellenmessgerät ohne Abschlusswiderstand.

C: Digitalmultimeter mit HF-Tastkopf.

D: Stehwellenmessgerät mit Abschlusswiderstand.

Unerwünschte Aussendungen III

Unerwünschte Aussendungen durch Mischprodukte

- Entstehen in der Frequenzaufbereitung von Sendern

- Mischprodukte entstehen in Mischern

- Bandpassfilter unterdrücken unerwünschte Signale

A: Das Ausgangssignal des Mischers wird über einen Bandpass ausgekoppelt.

B: Das Ausgangssignal des Mischers wird über ein breitbandiges Dämpfungsglied ausgekoppelt.

C: Das Ausgangssignal des Mischers wird von einer linearen Klasse-A-Treiberstufe verstärkt.

D: Das Ausgangssignal des Mischers wird über einen Hochpass ausgekoppelt.

A: Notchfilter

B: Bandpass

C: Tiefpassfilter

D: Hochpassfilter

Harmonische und Oberwellen

- Vielfache der Grundfrequenz eines Signals

- Unterschied in Definition und Zählweise

- 1. Harmonische = Grundfrequenz

- 2. Harmonische = 1. Oberwelle

- 3. Harmonische = 2. Oberwelle

A: den

B: den FM-Rundfunkbereich.

C: den D-Netz-Mobilfunkbereich.

D: den UKW-Betriebsfunk-Bereich.

Lösungsweg

- gegeben: $f = 29,5MHz$

- gegeben: $n = 3$

- gegeben: Radiobereich: 88,5MHz – 108,0MHz

$f \cdot n = 29,5MHz \cdot 3 = 88,5MHz$

A:

B:

C:

D:

Lösungsweg

- gegeben: $f = 7,20MHz$

- gegeben: $n = 4$

- gesucht: 3. Oberwelle

$f \cdot n = 7,20MHz \cdot 4 = 28,80MHz$

Entstehung von Oberwellen

- Ursache: Übersteuerung von Verstärkerstufen

- Begrenzung der Amplituden-Spitzen führt zu Verzerrungen

- Oberwellen treten auf, wenn Sinusform nicht ideal ist

A: Vor dem Modulator erfolgt eine Hubbegrenzung.

B: Der Verstärker wird übersteuert und erzeugt Oberschwingungen.

C: Die Schutzdioden im Empfängerzweig begrenzen das Ausgangssignal.

D: Das Ansteuersignal ist zu schwach, um den Verstärker voll auszusteuern.

Sperrkreise zur Unterdrückung

- Unterdrückung einzelner Oberwellen oder Harmonischer

- Sperrkreis: Dämpft genau eine Frequenz maximal

- Andere Frequenzen werden nahezu ungehindert durchgelassen

A: Ein Sperrkreis am Senderausgang

B: Ein Hochpassfilter am Eingang der Senderendstufe

C: Eine Gegentaktendstufe

D: Ein Hochpassfilter am Senderausgang

Nebenaussendungen

- Tritt in unmittelbarer Nähe zum Sendesignal auf

- Durch Filter schwer zu unterdrücken

- Entstehung durch übersteuerte Mikrofonverstärkung

- Verbreitert ungewollt das Sendesignal (Nebenaussendung, Nebenprodukte, „Splatter“)

A: Die Gleichspannungskomponente des Ausgangssignals erhöht sich, wodurch der Wirkungsgrad des Senders abnimmt.

B: Es werden mehr Nebenprodukte der Sendefrequenz erzeugt, die als unerwünschte Ausstrahlung Störungen hervorrufen.

C: Es werden mehr Subharmonische der Sendefrequenz erzeugt, die als unerwünschte Ausstrahlung Splattern auf den benachbarten Frequenzen hervorrufen.

D: Es werden mehr Oberschwingungen der Sendefrequenz erzeugt, die als unerwünschte Ausstrahlung Splattern auf den benachbarten Frequenzen hervorrufen.

Störungen durch unstabile Versorgungsspannung

- Schlechte Netzteile erzeugen Brummspannung

- Kann zu AM-Aussendungen führen

- NF-Einstreuungen beeinflussen Sender

- Besonders bei älteren Sendern problematisch

A: NBFM erzeugt.

B: FM erzeugt.

C: PM erzeugt.

D: AM erzeugt.

A: FM

B: AM

C: NBFM

D: SSB

Gesetzliche Grenzwerte für Oberwellen und Nebenaussendungen

- Funkamateure müssen Grenzwerte einhalten

- Zwei Frequenzbereiche mit unterschiedlichen Anforderungen

HF-Bereich (1,7 MHz – 35 MHz)

- Dämpfung mindestens

40 dB - Signalleistung über 0,25 µW relevant

A:

B:

C:

D:

VHF/UHF/SHF-Bereich (50 MHz – 1000 MHz)

- Dämpfung mindestens

60 dB - Signalleistung über 0,25 µW relevant

A:

B:

C:

D:

Störungen elektronischer Geräte II

Untersuchung von Störungen an Geräten

- Systematisches Abstecken der Anschlüsse

- Prüfung, ob Störung noch vorhanden ist

- Ursache: Einströmungen oder Direkteinstrahlung

Netzfilter gegen Einströmungen

- Netzfilter als Tiefpassfilter

- Reduziert Störungen über die Netzzuleitung

- Erhältlich nach VDE-Vorschriften

A: ist der EMV-Beauftragte des RTA um Prüfung des Fernsehgeräts zu bitten.

B: ist ein Netzfilter im Netzkabel des Fernsehgerätes, möglichst nahe am Gerät, vorzusehen.

C: ist die Rückseite des Fernsehgeräts zu entfernen und das Gehäuse zu erden.

D: ist das Fernsehgerät und der Sender von der Bundesnetzagentur zu überprüfen.

A: die Benachrichtigung des zuständigen Stromversorgers erforderlich.

B: der Einbau eines Netzfilters erforderlich.

C: die Entfernung der Erdung und Neuverlegung des Netzanschlusskabels erforderlich.

D: der Austausch des Netzteils erforderlich.

Schirmung von Eigenbauempfängern

- Empfangsstörungen durch schlechte Schirmung

- Empfänger in geerdetes Metallgehäuse einbauen

- Besonders wichtig bei SDR-Technik

A: Direktmischung bezeichnet.

B: Direktabsorption bezeichnet.

C: HF-Durchschlag bezeichnet.

D: Direkteinstrahlung bezeichnet.

A: in einem geerdeten Metallgehäuse untergebracht wird.

B: in einem Kunststoffgehäuse untergebracht wird.

C: über kunststoffisolierte Leitungen angeschlossen wird.

D: in Epoxydharz eingegossen wird.

Störpotential unterschiedlicher Betriebsarten

- CW und SSB erzeugen Störungen durch schnelle Amplitudenänderungen

- HF wird an Basis-Emitter-Übergängen gleichgerichtet

- Demodulierte NF hörbar in Lautsprechern

A: Einseitenbandmodulation (SSB) und Morsetelegrafie (CW).

B: Frequenzumtastung (FSK) und Morsetelegrafie (CW).

C: Frequenzmodulation (FM) und Frequenzumtastung (FSK).

D: Einseitenbandmodulation (SSB) und Frequenzmodulation (FM).

A: an der Lautsprecherleitung.

B: an der Verbindung zweier Widerstände.

C: an einem Kupferdraht.

D: an einem Basis-Emitter-Übergang.

Schutz von DVB-T Empfängern

- Hochpassfilter schützt vor starken Signalen

- Wirksam nur bei passiven Antennen

- Unselektive Vorverstärker sind besonders störanfällig

- Filter vor Verstärker notwendig bei aktiven Antennen

- Einfügedämpfung sollte ≤ 2 bis

3 dB sein

A:

B: Bandpassfilters für das

C: Tiefpassfilters bis

D: Hochpassfilters ab

A: höchstens 2 bis

B: höchstens 10 bis

C: mindestens 40 bis

D: mindestens 80 bis

A: auf Grund seiner zu niedrigen Verstärkung beim Betrieb eines nahen Senders störend beeinflusst.

B: durch Übersteuerung mit dem Signal eines nahen Senders störend beeinflusst.

C: durch Einwirkungen auf die Gleichstromversorgung beim Betrieb eines nahen Senders störend beeinflusst.

D: auf Grund von Netzeinwirkungen beim Betrieb eines nahen Senders störend beeinflusst.

Tiefpassfilter für Kurzwellensender

- Grenzfrequenz 30 bis

40 MHz - Antennen-Tuner in Tiefpass-Konfiguration als Alternative

- Reduzierung von Oberwellenaussendungen

A: Je ein Tiefpassfilter bis

B: Ein Bandpassfilter für

C: Eine Bandsperre für die entsprechenden Empfangsbereiche unmittelbar vor dem Antennenanschluss und ein Tiefpassfilter bis

D: Ein Hochpassfilter ab

A: mit einem hohen Stehwellenverhältnis zu arbeiten.

B: die Netzspannung mit einem Bandpass für die Nutzfrequenz zu filtern.

C: einen Antennentuner und/oder ein Filter zu verwenden.

D: nur vertikal polarisierte Antennen zu verwenden.

Störungen durch starke Amateurfunksignale

- Empfangsstörungen bei DAB, TV und UKW

- Ursache: Übersteuerung des Empfängereingangs

- Verringerung der Empfindlichkeit oder komplette Ausfälle

A: eine nicht ausreichende Oberwellenunterdrückung des VHF-Senders.

B: eine Übersteuerung des Empfängereingangs des DAB-Radios.

C: eine zu große Hubeinstellung am VHF-Sender.

D: die unterschiedliche Polarisation von VHF-Sende- und DAB-Empfangsantenne.

A: Die Differenz zwischen Störsignalfrequenz und der Abtastfrequenz ist im Gerätelautsprecher hörbar.

B: Der Empfänger produziert Störgeräusche und/oder schaltet stumm.

C: Der Rundfunkempfang bleibt einwandfrei, da die digitale Fehlerkorrektur alle Störungen eliminiert.

D: Die Lautstärke des Rundfunkempfangs schwankt sehr stark.

A: zur Erzeugung von parasitären Schwingungen.

B: zur Übersteuerung der Vorstufe des Fernsehgerätes.

C: zu Störungen der IR-Fernbedienung des Fernsehgerätes.

D: zu unerwünschten Reflexionen des Sendesignals.

Minimierung von Störungen durch Sendeleistung

- Betrieb mit minimal erforderlicher Leistung

- Vermeidung von unnötigen Störungen

A: auf die für eine zufriedenstellende Kommunikation erforderlichen

B: auf das für eine zufriedenstellende Kommunikation erforderliche Minimum eingestellt werden.

C: auf den maximal zulässigen Pegel eingestellt werden.

D: die Hälfte des maximal zulässigen Pegels betragen.

Abblockkondensatoren gegen HF-Störungen

- Ableitung von HF gegen Masse

- Keramik-Kondensatoren am besten geeignet

- Elektrolyt- und Kunststoffkondensatoren ungeeignet

- Kombination mit Tantal-Kondensatoren möglich

- Erdung mit niedriger Impedanz notwendig

A: Polykarbonatkondensatoren.

B: Aluminium-Elektrolytkondensatoren.

C: Tantalkondensatoren.

D: Keramikkondensatoren.

A: über eine hohe Impedanz verfügen.

B: über eine niedrige Impedanz verfügen.

C: über eine hohe Reaktanz verfügen.

D: induktiv gekoppelt sein.

Hochfrequenz-Drosseln in Stromversorgungen

- Blockieren hochfrequente Einströmungen

- Verhindern HF-Rückströmungen in die Stromversorgung

- Eigenkapazitäten können Nebenresonanzen erzeugen

- Nebenresonanzen beeinflussen HF-Stufen negativ

- Verstärker können unerwünschte Rückkopplungen erhalten

A: Stromversorgung hervorgerufen werden.

B: Sättigung der Kerne der HF-Spulen hervorgerufen werden.

C: Eigenresonanz der HF-Drosseln hervorgerufen werden.

D: Widerstandseigenschaft einer Drossel hervorgerufen werden.

Remote-Station

Remote-Betrieb von Funkstationen

- Besteht aus mehreren Funktionsblöcken

- Moderne Geräte integrieren teilweise mehrere Blöcke

- Trennung zwischen Operator und Remote-Standort

Blockschaltbild einer Remote-Station

- Logische Darstellung der Funktionsblöcke

- Steuerung, Netzwerkverbindung, Remote-Interface

- Transceiver und angeschlossene Geräte

Computer und Bedienteil des Operators (Block 1)

- Wandelt Audio- und Steuersignale in Netzwerkpakete

- Empfangene Signale werden hör- und sichtbar gemacht

Netzwerk

- Verbindet Operator mit Remote-Standort

- Nutzung des Internets möglich

Remote-Interface am Remote-Standort (Block 2)

- Setzt Netzwerkpakete in Steuer- und Audiosignale um

- Überträgt empfangene Audiosignale zum Operator zurück

Transceiver/Verstärker/Tuner/Antennenrotor (Block 3)

- Werden über das Remote-Interface gesteuert

- Rückmeldung der Steuerbefehle erfolgt über das Netzwerk

A: Verstärker oder Computer

B: Verstärker oder Netzteil

C: Tuner oder Transceiver

D: Computer oder Bedienteil

A: Remote-Tuner oder Transceiver

B: Computer oder Netzteil

C: Verstärker oder Netzteil

D: Computer oder Remote-Interface

A: Block 3

B: Block 2

C: Netzwerk

D: Block 1

A: Block 3

B: Block 2

C: Block 1

D: Netzwerk

A: Block 3

B: Netzwerk

C: Block 2

D: Block 1

Verzögerungen im Remote-Betrieb

- Netzwerk- und Verarbeitungszeiten führen zu Latenzen

- Codierung und Decodierung von Audiosignalen verursachen Verzögerungen

- Muss beim Funkbetrieb berücksichtigt werden

A: Die Impedanz der Netzwerkverkabelung ist größer als

B: Die Signale kommen verzögert an.

C: Die Impedanz der Netzwerkverkabelung ist kleiner als

D: Die Signale kommen zu früh an.

A: Eine begrenzte Datenübertragungsrate der Netzwerkverbindung zur Funkstation

B: Der vorübergehende Ausfall der Verbindung zwischen Nutzer und Remote-Station

C: Die zeitliche Verzögerung bei der Übertragung zwischen Nutzer und Remote-Station

D: Eine begrenzte Sprachqualität durch Kompression der Sprachübertragung

Watchdog zur Überwachung der Remote-Station

- Verhindert unkontrollierten Zustand bei Verbindungsabbruch

- Regelmäßiger Austausch von Datenpaketen zwischen Station und Operator

- Bei fehlender Rückantwort wechselt der Transceiver in sicheren Zustand

A: VOX-Schaltung beim Operator

B: Watchdog

C: Firewall

D: Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung

Fernabschaltung der Stromversorgung

- Transceiver kann in einen undefinierten Zustand geraten

- Versorgungsspannung sollte aus der Ferne abschaltbar sein

- Lösung: IP-Steckdose zur Steuerung über das Netzwerk

A: Fernabschalten der Versorgungsspannung, z. B. mittels IP-Steckdose

B: Herunterfahren des Internetrouters auf der Remoteseite

C: Herunterfahren des Internetrouters auf der Kontrollseite

D: Unterbrechen des Audio-Streams, z. B. durch Abschalten des VPNs

Störungen durch den Transceiver

- Remote-Station kann durch eigene Signale gestört werden

- Entsprechende Maßnahmen zur Entstörung erforderlich

A: Der Transceiver oder dort befindliche Komponenten für die Fernsteuerung

B: Das Mikrofon oder der Lautsprecher des Operators

C: Das lokale Netzwerk des Operators

D: Die Abspannung der Antennenanlage