Empfänger

Navigationshilfe

Diese Navigationshilfe zeigt die ersten Schritte zur Verwendung der Präsentation. Sie kann mit ⟶ (Pfeiltaste rechts) übersprungen werden.

Navigation

Zwischen den Folien und Abschnitten kann man mittels der Pfeiltasten hin- und herspringen, dazu kann man auch die Pfeiltasten am Computer nutzen.

- Pfeil runter und hoch: Nächste / Vorherige Folie

- Pfeil rechts und links: Nächster / Vorheriger Abschnitt

- Leertaste oder „n“: Der Reihe nach alle Elemente in Folien aufdecken oder zur nächsten Folie blättern

- Shift-Leertaste oder „p“: Der Reihe nach Elemente rückwärts zudecken oder zur vorherigen Folie blättern

Weitere Funktionen

Mit ein paar Tastenkürzeln können weitere Funktionen aufgerufen werden. Die wichtigsten sind:

- F1

- Help / Hilfe

- o

- Overview / Übersicht aller Folien

- s

- Speaker View / Referentenansicht

- f

- Full Screen / Vollbildmodus

- b

- Break, Black, Pause / Ausblenden der Präsentation

- Alt-Click

- In die Folie hin- oder herauszoomen

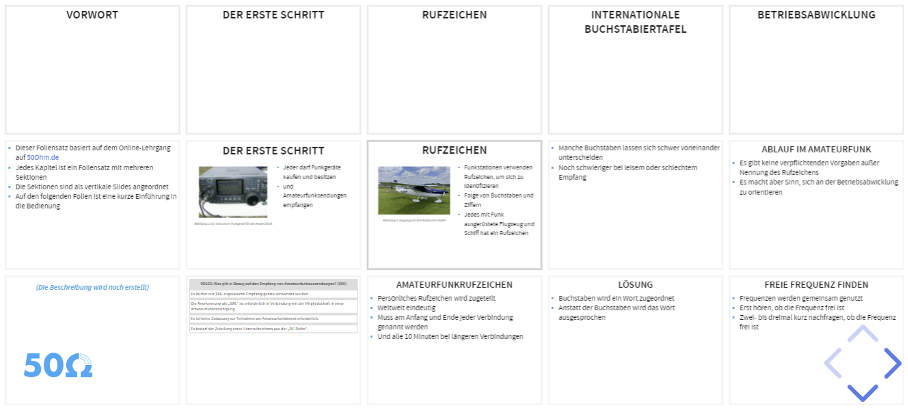

Übersicht

Die Präsentation ist zweidimensional aufgebaut. Dadurch sind in Spalten die einzelnen Abschnitte eines Kapitels und in den Reihen die Folien zu den Abschnitten.

Tippt man ein „o“ ein, bekommt man eine Übersicht über alle Folien des jeweiligen Kapitels. Das hilft sich zunächst einen Überblick zu verschaffen oder sich zu orientieren, wenn man das Gefühlt hat sich „verlaufen“ zu haben. Die Navigation erfolgt über die Pfeiltasten.

Durch Anklicken einer Folie wird diese präsentiert.

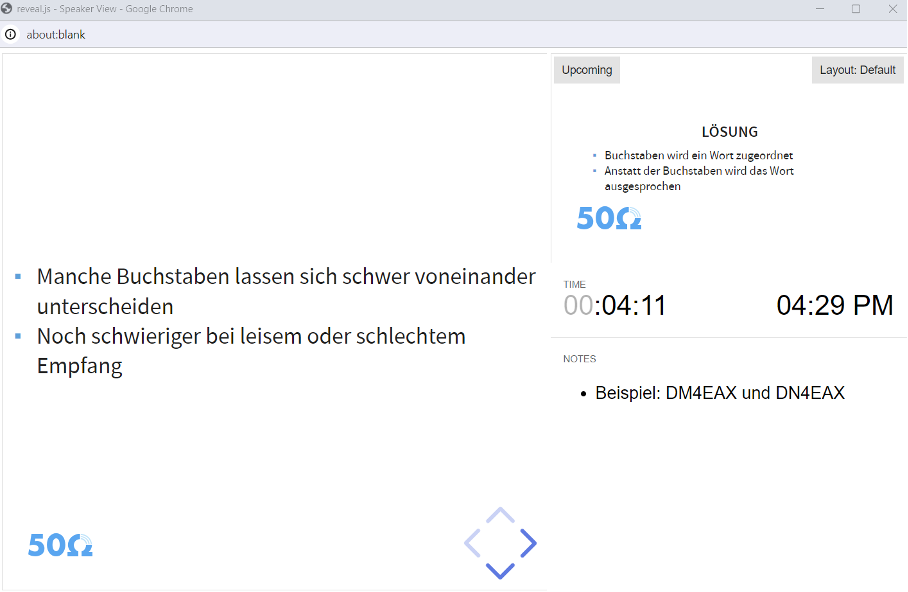

Referentenansicht

Tippt man ein „s“ ein, bekommt man ein neues Fenster, die Referentenansicht.

Indem man „Layout“ auswählt, kann man zwischen verschieden Anordnungen der Elemente auswählen.

Die Referentenansicht bietet folgende Elemente:

- Links sieht man die aktuelle Folie

- Rechts oben sieht man die nächste Folie

- Rechts in der Mitte Hilfsmittel zur Zeiteinteilung

- Rechts unten, die „Notizen für den Vortragenden“

- Unten die Pfeile zur Navigation

Praxistipps zur Referentenansicht

- Wenn man mit einem Projektor arbeitet, stellt man im Betriebssystem die Nutzung von 2 Monitoren ein: Die Referentenansicht wird dann zum Beispiel auf dem Laptop angezeigt, während die Teilnehmer die Präsentation angezeigt bekommen.

- Bei einer Online-Präsentation, wie beispielsweise auf TREFF.darc.de präsentiert man den Browser-Tab und navigiert im „Speaker View“ Fenster.

- Die Referentenansicht bezieht sich immer auf ein Kapitel. Am Ende des Kapitels muss sie geschlossen werden, um im neuen Kapitel eine neue Referentenansicht zu öffnen.

- Um mit dem Mauszeiger etwas zu markieren oder den Zoom zu verwenden, muss mit der Maus auf den Bildschirm mit der Präsentation gewechselt werden.

Vollbild

Tippt man ein „f“ ein, wird die aktuelle Folie im Vollbild angezeigt. Mit „Esc“ kann man diesen wieder verlassen.

Das ist insbesondere für den Bildschirm mit der Präsentation für das Publikum praktisch.

Ausblenden

Tippt man ein „b“ ein, wird die Präsentation ausgeblendet.

Sie kann wie folgt wieder eingeblendet werden:

- Durch klicken in das Fenster.

- Durch nochmaliges Drücken von „b“.

- Durch klicken der Schaltfläche „Resume presentation:

Zoom

Bei gedrückter Alt-Taste und einem Mausklick in der Präsentation wird in diesen Teil hineingezoomt. Das ist praktisch, um Details von Schaltungen hervorzuheben. Durch einen nochmaligen Mausklick zusammen mit Alt wird wieder herausgezoomt.

Das Zoomen funktioniert nur im ausgewählten Fenster. Die Referentenansicht ist hier nicht mit dem Präsenationsansicht gesynct.

Detektorempfänger

- Einer der ersten und einfachsten Empfänger für AM

- Energie wird direkt aus dem empfangenen Signal gezogen

- Nur im Lokalbereich von starken Rundfunksendern nutzbar

- Parallel-Schwingkreis aus Spule und variablen Kondensator

- Signal von Antenne (rot) regt Schwingkreis an, wenn dieser auf die Frequenz abgestimmt ist

- Diode (blau) richtet die AM-Modulation gleich

- Hochohmiger Kopfhörer (grün) macht das Signal hörbar, da der Kopfhörer träge ist und den einzelnen Stromstößen nicht folgen kann

A: Oszillator

B: Detektorempfänger

C: Modulator

D: Verstärker

Überlagerungsempfänger (Einfachsuper) I

- Mischprozess mit einer Oszillatorfrequenz

- Konstante Zwischenfrequenz

- Bessere Selektivität des Empfangssignals

- Filter müssen nicht veränderlich sein

- Höhere Trennschärfe

A: Bessere Trennschärfe

B: Geringere Anforderungen an die VFO-Stabilität

C: Wesentlich einfachere Konstruktion

D: Höhere Bandbreiten

Zwischenfrequenz

- Eine Frequenz, auf die für die weitere Verarbeitung gemischt wird

- Im einfachsten Fall die NF → Direktüberlagerungsempfänger

- Bei NF muss die Oszillatorfrequenz nahe der Empfangsfrequenz sein

- Klasse A behandelt Mehrfachsuper-Empfänger mit mehreren Zwischenfrequenzen

A: Sie liegt sehr viel tiefer als die Empfangsfrequenz.

B: Sie liegt in nächster Nähe zur Empfangsfrequenz.

C: Sie liegt sehr weit über der Empfangsfrequenz.

D: Sie liegt bei der Zwischenfrequenz.

Trennschärfe I

- Empfang des gewünschten Signals

- Bei gleichzeitiger Unterdrückung von naheliegenden, unerwünschten Signalen

- Hohe Trennschärfe → geringe Bandbreite notwendig

- Idealerweise nur so breit wie das zu empfangene Signal

A: Sie liegt bei der Zwischenfrequenz.

B: Sie liegt in nächster Nähe zur Empfangsfrequenz.

C: Sie liegt sehr viel tiefer als die Empfangsfrequenz.

D: Sie liegt sehr weit über der Empfangsfrequenz.

BFO I

- Beat-Frequency-Oszillator (BFO)

- ZF-Signal wird mittels Überlagerungsmischung durch den BFO als Hilfsträger demoduliert

- Angewandt bei Signalen ohne Hilfsträger (SSB, CW)

A: Zur Mischung mit einem Empfangssignal zur Erzeugung der ZF

B: Zur Unterdrückung der Amplitudenüberlagerung

C: Zur Hilfsträgererzeugung, um CW- oder SSB-Signale hörbar zu machen

D: Um FM-Signale zu unterdrücken

Vorverstärker und Dämpfungsglied

Dämpfungsglied

- Kurzwellenempfänger können durch starke Signale übersteuern

- Insbesondere im Empfangsbereich und 1. Mischer

- Verzerrrte und unverständliche Wiedergabe der Signale

- Zuschalten von Abschwächer (Attenuator) im TRX

- Dämpfen der Eingangssignale um einen vorgegebenen Wert

A: ZF-Filter

B: Oszillator

C: Rauschsperre

D: Dämpfungsglied

Vorverstärker

- Hohe Signale (UHF und höher) werden durch Antennenleitung abgeschwächt

- Vorverstärker direkt an Empfangsantenne montieren

- Kabelverluste werden ausgeglichen

- Abschaltbar im Sendefall

- Deaktivierbar bei starken lokalen Signalen

A: Möglichst unmittelbar vor dem Empfängereingang

B: Zwischen Senderausgang und Antennenkabel

C: Möglichst direkt an der UHF-Antenne

D: Zwischen Stehwellenmessgerät und Empfängereingang

Automatische Verstärkungsregelung (AGC) I

- Automatische Verstärkungsregelung (Automatic-Gain-Control, AGC) regelt NF-Ausgangssignal bei schwankendem HF-Eingangssignal nach

- Einsatz z.B. bei Fading

- Lautstärkeschwankungen werden verringert

Funktionsweise

- Erfassung des Empfangspegels am Ausgang des Empfängerzweigs

- Damit wird die HF-Verstärkung geregelt

- Beeinflussung der Empfangslautstärke nach der Demodulation

- Anpassung des Ansprechsverhaltens (Ansprechzeit, Abfallzeit) möglich

- Nicht verwechseln mit der Automatic-Level-Control (ALC) im Sender

AGC-Modi

- AGC Slow

- AGC Normal

- AGC Fast

- AGC Off

- SSB: AGC Slow oder Normal

- Morsen: AGC Normal oder Fast

- Digimodes: AGC Fast oder Off

A: NF-Filter

B: NF-Vorspannungsregelung

C: Automatische Verstärkungsregelung

D: NF-Störaustaster

A: Automatische Verstärkungsregelung

B: Automatische Gleichlaufsteuerung

C: Automatischer Antennentuner

D: Automatische Frequenzkorrektur

Notch-Filter

- Notch-Filter oder Kerbfilter

- Schmalbandiges Filter

- Unterdrückt eine bestimmte NF-Frequenz

- Realisierbar im NF-Bereich oder ZF-Bereich

Rauschunterdrückung

- Empfangssignal gestört durch Rauschen oder Impulse

- Schwaches Signal mit Rauschanteilen

- Zündfunken, Schaltnetzteile, Maschinen etc.

- Noise Reduction (NR)

- → Aktive Differenzierung von Nutzsignal und Rauschen

- Noise Blanker (NB)

- → Tastet impulsförmige Störungen aus

A: Verringerung der Umgebungsgeräusche im Kopfhörer

B: Verringerung des Dynamikbereichs im ZF-Signal

C: Verringerung des Rauschanteils in der Versorgungsspannung

D: Verringerung des Rauschanteils im Signal

A: Notch Filter

B: Automatic Gain Control

C: Passband Tuning

D: Noise Blanker

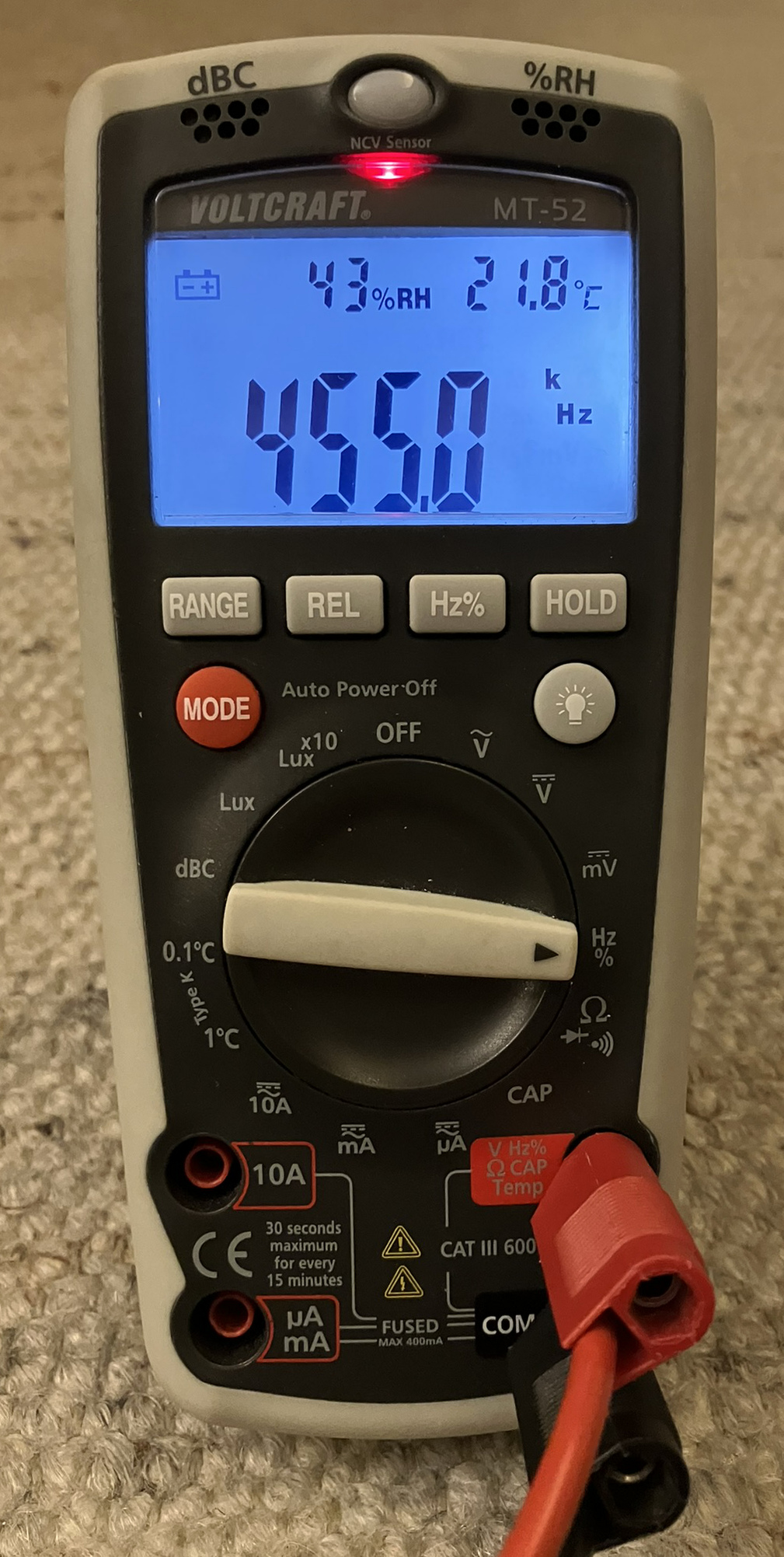

Frequenzmessung I

- Abgleich von Funkgeräten

- Nach Reparatur oder durch Veränderungen durch Alterung

- Frequenzzähler zur Messung von Oszillatorfrequenzen

A: Frequenzzähler.

B: Wechselspannungsmessgerät.

C: Widerstandsmessgerät.

D: Wechselstromzähler.

- Anzeige der Frequenz

- Bei älteren Geräten steht hinten ein 10x-Multiplikator

- Abgleichanleitung verlangt oft Einstellung bis auf eine bestimmte Abweichung

- z.B. ±10 Hz

- Stellenwert der Ziffern kennen

- Auf Komma und Einheitenpräfix oder Multiplikator achten

A: ein Hertz

B: hundert Hertz

C: zehn Hertz

D: ein Kilohertz

A: ein Hertz

B: hundert Hertz

C: ein Kilohertz

D: zehn Hertz

Wertebereich

- Außerhalb des angegebenen Wertebereichs messen Frequenzzähler ungenau oder gar nicht

- Für höhere Frequenzen gibt es Frequenzteiler

- Angelegte Frequenz wird durch einen festen Wert geteilt

- Ergebnis wird als elektrische Schwingung ausgegeben

- Vorteiler genannt, da zwischen Messobjekt und Zähler geschaltet

- 10:1-Teiler bei

2,4 GHz ⇒240 MHz

A:

B:

C:

D: