Grundlegende Schaltungen

Navigationshilfe

Diese Navigationshilfe zeigt die ersten Schritte zur Verwendung der Präsentation. Sie kann mit ⟶ (Pfeiltaste rechts) übersprungen werden.

Navigation

Zwischen den Folien und Abschnitten kann man mittels der Pfeiltasten hin- und herspringen, dazu kann man auch die Pfeiltasten am Computer nutzen.

- Pfeil runter und hoch: Nächste / Vorherige Folie

- Pfeil rechts und links: Nächster / Vorheriger Abschnitt

- Leertaste oder „n“: Der Reihe nach alle Elemente in Folien aufdecken oder zur nächsten Folie blättern

- Shift-Leertaste oder „p“: Der Reihe nach Elemente rückwärts zudecken oder zur vorherigen Folie blättern

Weitere Funktionen

Mit ein paar Tastenkürzeln können weitere Funktionen aufgerufen werden. Die wichtigsten sind:

- F1

- Help / Hilfe

- o

- Overview / Übersicht aller Folien

- s

- Speaker View / Referentenansicht

- f

- Full Screen / Vollbildmodus

- b

- Break, Black, Pause / Ausblenden der Präsentation

- Alt-Click

- In die Folie hin- oder herauszoomen

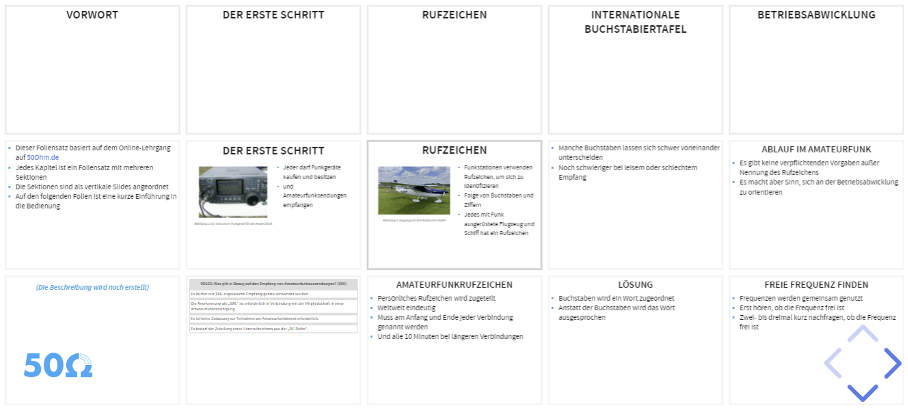

Übersicht

Die Präsentation ist zweidimensional aufgebaut. Dadurch sind in Spalten die einzelnen Abschnitte eines Kapitels und in den Reihen die Folien zu den Abschnitten.

Tippt man ein „o“ ein, bekommt man eine Übersicht über alle Folien des jeweiligen Kapitels. Das hilft sich zunächst einen Überblick zu verschaffen oder sich zu orientieren, wenn man das Gefühlt hat sich „verlaufen“ zu haben. Die Navigation erfolgt über die Pfeiltasten.

Durch Anklicken einer Folie wird diese präsentiert.

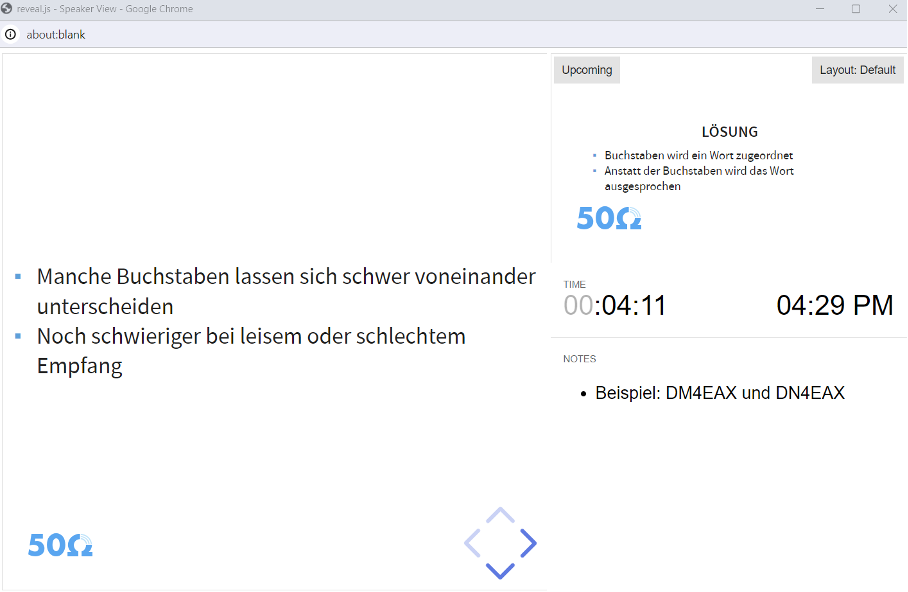

Referentenansicht

Tippt man ein „s“ ein, bekommt man ein neues Fenster, die Referentenansicht.

Indem man „Layout“ auswählt, kann man zwischen verschieden Anordnungen der Elemente auswählen.

Die Referentenansicht bietet folgende Elemente:

- Links sieht man die aktuelle Folie

- Rechts oben sieht man die nächste Folie

- Rechts in der Mitte Hilfsmittel zur Zeiteinteilung

- Rechts unten, die „Notizen für den Vortragenden“

- Unten die Pfeile zur Navigation

Praxistipps zur Referentenansicht

- Wenn man mit einem Projektor arbeitet, stellt man im Betriebssystem die Nutzung von 2 Monitoren ein: Die Referentenansicht wird dann zum Beispiel auf dem Laptop angezeigt, während die Teilnehmer die Präsentation angezeigt bekommen.

- Bei einer Online-Präsentation, wie beispielsweise auf TREFF.darc.de präsentiert man den Browser-Tab und navigiert im „Speaker View“ Fenster.

- Die Referentenansicht bezieht sich immer auf ein Kapitel. Am Ende des Kapitels muss sie geschlossen werden, um im neuen Kapitel eine neue Referentenansicht zu öffnen.

- Um mit dem Mauszeiger etwas zu markieren oder den Zoom zu verwenden, muss mit der Maus auf den Bildschirm mit der Präsentation gewechselt werden.

Vollbild

Tippt man ein „f“ ein, wird die aktuelle Folie im Vollbild angezeigt. Mit „Esc“ kann man diesen wieder verlassen.

Das ist insbesondere für den Bildschirm mit der Präsentation für das Publikum praktisch.

Ausblenden

Tippt man ein „b“ ein, wird die Präsentation ausgeblendet.

Sie kann wie folgt wieder eingeblendet werden:

- Durch klicken in das Fenster.

- Durch nochmaliges Drücken von „b“.

- Durch klicken der Schaltfläche „Resume presentation:

Zoom

Bei gedrückter Alt-Taste und einem Mausklick in der Präsentation wird in diesen Teil hineingezoomt. Das ist praktisch, um Details von Schaltungen hervorzuheben. Durch einen nochmaligen Mausklick zusammen mit Alt wird wieder herausgezoomt.

Das Zoomen funktioniert nur im ausgewählten Fenster. Die Referentenansicht ist hier nicht mit dem Präsenationsansicht gesynct.

Schwingkreis I

- Kondensatoren und Spulen haben frequenzabhängige Widerstände

- Damit sind passive Filterschaltungen möglich, um nur bestimmte Frequenzen passieren zu lassen

Zur Erinnerung

- Kondensator blockiert niedrige Frequenzen und lässt hohe Frequenzen durch

- Spule blockiert hohe Frequenzen und lässt niedrige Frequenzen durch

Hochpass

- Bei niedrigen Frequenzen hat der Kondensator einen sehr hohen Widerstand

- Schaltung wirkt wie ein frequenzabhängiger Spannungsteiler

- UA ist dadurch sehr klein

A: Bandsperre

B: Bandpass

C: Tiefpass

D: Hochpass

A: Hochpass

B: Sperrkreis

C: Tiefpass

D: Bandpass

A: Sperrkreis

B: Tiefpass

C: Bandpass

D: Hochpass

Tiefpass

- Bei niedrigen Frequenzen hat der Kondensator einen sehr hohen Widerstand

- Schaltung wirkt wie ein frequenzabhängiger Spannungsteiler

- UA ist dadurch sehr groß

A: Bandsperre

B: Hochpass

C: Tiefpass

D: Bandpass

A: Bandpass

B: Hochpass

C: Sperrkreis

D: Tiefpass

A: Tiefpass

B: Bandpass

C: Sperrkreis

D: Hochpass

Serienschwingkreis

- Es gibt eine Resonanzfrequenz, bei der der Wechselstromwiderstand (Impedanz) sehr gering ist

- Bandpass, Saugkreis (eine Frequenz wird rausgesaugt)

Oszillatoren

- Oszillatoren erzeugen eine Wechselspannung

- Es gibt verschiedene Methoden

LC-Oszillator

- Schwingungserzeugung mit Spule und Kondensator als Schwingkreis

- Ein aufgeladener Kondensator entlädt sich an der Spule

- Eine aufgeladene Spule entlädt sich am Kondensator

- Je nach Wert der Bauteile in einer bestimmten Frequenz

A: von einer Spule und einem Kondensator als Schwingkreis bestimmt wird.

B: mittels LC-Tiefpass gefiltert wird.

C: mittels LC-Hochpass gefiltert wird.

D: durch einen hochstabilen Quarz bestimmt wird.

Temperaturstabilität

- Die passiven Bauelemente haben bei veränderlicher Temperatur unterschiedliche Werte

- Höhere Frequenz bei kleinerer Kapazität oder Induktivität

- Niedrigere Frequenz bei höherer Kapazität oder Induktivität

A: Die Frequenz wird höher.

B: Die Frequenz wird niedriger.

C: Die Frequenz bleibt stabil.

D: Die Schwingungen reißen sofort ab.

A: Die Frequenz wird niedriger.

B: Die Frequenz bleibt stabil.

C: Die Schwingungen reißen sofort ab.

D: Die Frequenz wird höher.

A: Die Frequenz bleibt stabil.

B: Die Frequenz wird höher.

C: Die Schwingungen reißen sofort ab.

D: Die Frequenz wird niedriger.

A: Die Schwingungen reißen sofort ab.

B: Die Frequenz wird niedriger.

C: Die Frequenz wird höher.

D: Die Frequenz bleibt stabil.

A: Die Amplitude der Oszillatorfrequenz schwankt langsam.

B: Die Amplitude des Oszillators springt schnell zwischen verschiedenen Werten.

C: Die Frequenz des Oszillators springt schnell zwischen verschiedenen Werten.

D: Die Frequenz des Oszillators ändert sich langsam.

Quarz-Oszillator

- Schwingungserzeugung mit Quarz (Siliziumdioxid SiO2)

- Umgekehrter Piezoelektrischer Effekt an einem Quarzkristall

- Quarz wird mit einem (schlechten) LC-Oszillator zum stabilen Schwingen angeregt

- Bessere Frequenzstabilität

A: mittels Quarz-Hochpass gefiltert wird.

B: mittels Quarz-Tiefpass gefiltert wird.

C: durch einen Quarz bestimmt wird.

D: durch einen Quarz verstärkt wird.

A: einen größeren Abstimmbereich aufweisen.

B: eine breitere Resonanzkurve haben.

C: eine bessere Frequenzstabilität aufweisen.

D: keine Oberschwingungen erzeugen.

Abstrahlung

- Vermeiden

- Abschirmung durch Metallgehäuse

A: Er sollte niederohmig HF-entkoppelt sein.

B: Er sollte durch ein Metallgehäuse abgeschirmt werden.

C: Er sollte nicht abgeschirmt werden.

D: Die Speisespannung sollte ungesiebt sein.

Frequenzvervielfacher I

- Ein Oszillator schwingt nur auf einer Frequenz

- Um eine höhere Frequenz zu erhalten, kann diese ganzzahlig vervielfacht werden

- Rechts unten im Blockschaltbild ist der Multiplikator

A:

B:

C:

D:

A:

B:

C:

D:

A:

B:

C:

D:

Mischer

- Beim Mischen von zwei Eingangs-Frequenzen entstehen immer zwei Ausgangs-Frequenzen

$$\begin{equation}f_\text{A1} = f_\text{E1} + f_\text{E2}\end{equation}$$

$$\begin{equation}f_\text{A2} = |f_\text{E1} – f_\text{E2}|\end{equation}$$

A:

B:

C:

D:

Lösungsweg

- Gegeben: $f_{E1} = 21MHz$, $f_{E2} = 31,7MHz$

- Lösung:

$$\begin{split}f_{A1} &= 21MHz + 31,7MHz\\ &= 52,7MHz\end{split}$$

$$\begin{split}f_{A2} &= |21MHz – 31,7MHz|\\ &= |-10,7MHz|\\ &= 10,7MHz\end{split}$$

A:

B:

C:

D:

A:

B:

C:

D:

A:

B:

C:

D:

A:

B:

C:

D:

Schirmung

- In der Regel ist nur eine von den beiden Frequenzen erwünscht

- Die unerwünschte Frequenz wird durch Filter beseitigt

- Bis dahin sollte diese Frequenz nicht außerhalb der Mischerstufe zu detektieren sein

- Deshalb wird die Mischerstufe vor Abstrahlungen gut geschirmt, z.B. mit einem Metallgehäuse

A: Sie sollte niederfrequent entkoppelt werden.

B: Sie sollte möglichst lose mit dem VFO gekoppelt sein.

C: Sie sollte gut abgeschirmt sein.

D: Sie sollte nicht geerdet werden.

Konverter und Transverter

Konverter

- Signale auf einem Frequenzband werden in ein anderes Frequenzband umgesetzt

- z.B. wird ein 2m-Signal im Empfang als ein 70cm-Signal ausgesendet

- Signal wird nur in eine Richtung umgewandelt

- Im Grunde ein einfacher Mischer

A: Einen

B: Teile eines I/Q-Mischers für das

C: Einen

D: Einen

A: Da die Frequenz des Oszillators für die Sendefrequenz vervielfacht wird, vervielfacht sich auch die Abweichung, die für SSB-Betrieb zu groß wäre.

B: Da die Frequenz des Oszillators für die Sendefrequenz heruntergemischt wird, verringert sich bei zunehmender Frequenzabweichung der Modulationsgrad.

C: Da die Frequenz des Oszillators für die Sendefrequenz heruntergemischt wird, verringert sich dadurch die Abweichung.

D: Da die Frequenz des Oszillators für die Sendefrequenz vervielfacht wird, nehmen die Nebenaussendungen mit zunehmender Frequenzabweichung zu.

Transverter

- Beim Transverter funktioniert die Umsetzung in beide Richtungen

- Die Umsetzung erfolgt auch hier durch Mischung

A: sowohl beim Senden als auch beim Empfangen z. B. ein DMR-Signal in ein D-Star-Signal um.

B: beim Empfangen z. B. ein

C: sowohl beim Senden als auch beim Empfangen z. B. ein frequenzmoduliertes Signal in ein amplitudenmoduliertes Signal um.

D: sowohl beim Senden als auch beim Empfangen z. B. ein

A: Durch Mischung

B: Durch Vervielfachung

C: Durch Rückkopplung

D: Durch Frequenzteilung

A: Einen Transceiver für das

B: Einen Transverter für das

C: Einen Vorverstärker für das

D: Einen Empfangskonverter für das

Lösungsweg

Frequenz des Generators wird ver-3-facht: $38,666MHz \cdot 3 = 116MHz$

TX Weg

- Die 28 bis

30 MHz vom TRX werden mit116 MHz gemischt - Das Signal kann 80-90MHz oder 144 bis

146 MHz sein

RX Weg

- Das Antennensignal wird mit

116 MHz gemischt und es kommen 28 bis30 MHz raus - Das Antennensignal liegt somit u.a. bei 144 bis

146 MHz - → Es ist nur die Antwort mit

2 m und der Transverter richtig

Frequenzstabilität

- Konverter und Transverter sollten mit frequenzstabilen Oszillatoren gebaut werden

- Weicht die Frequenz ab, ist die Ausgangsfrequenz auch abweichend

- Grafik aus vorheriger Frage

- Aus

10 MHz werden2,256 GHz , also 225,6 Vervielfachung - Statt

10 MHz erzeugt der Oszillator aufgrund eines Fehlers10,01 MHz 10,01 MHz × 225,6 =2,258256 GHz - Mischer:

144 MHz +2,258256 GHz =2,402256 GHz →2,256 MHz daneben

Verstärker

- Mittels Transistoren lassen sich, abhängig von der Art der Schaltung, alle Arten von Signalen (Digital, NF oder HF) verstärken.

- Dabei ist die Ausgangsleistung gegenüber der Eingangsleistung größer.

- Es ist eine Spannungsquelle notwendig.

- Wir haben im Kapitel Transistor schon gesehen, wie das funktioniert.

A: Die Ausgangsleistung ist gleich der Eingangsleistung, obwohl keine Spannungsquelle notwendig ist.

B: Die Ausgangsleistung ist gegenüber der Eingangsleistung größer, obwohl keine Spannungsquelle notwendig ist.

C: Die Ausgangsleistung ist gegenüber der Eingangsleistung größer und dazu ist eine Spannungsquelle notwendig.

D: Die Ausgangsleistung ist gleich der Eingangsleistung, da eine Spannungsquelle notwendig ist.

A: Filterung des Sendesignals

B: Modulation des Sendesignals

C: Anhebung des Sendesignals

D: Mischung des Sendesignals

- Linearität bedeutet: Eine Verdoppelung des Eingangssignals muss zu einer Verdoppelung des Ausgangssignals führen

- Linearitätsabweichungen sind unerwünscht, weil sie zu Frequenzen führen, die im Originalsignal nicht vorhanden sind.

- Sie werden im NF-Bereich als Verzerrungen wahrgenommen und im HF-Bereich als Oberwellen

A: Als Begrenzerverstärker

B: Als Vervielfacher

C: Als nichtlinearer Verstärker

D: Als linearer Verstärker

- NF-Verstärker finden im Amateurfunk zum Beispiel bei der Anhebung des Signals für eine Ausgabe im Lautsprecher Anwendung

A: Tongenerator

B: ZF-Verstärker

C: HF-Verstärker

D: NF-Verstärker

- Auch bei der Verstärkung des Mikrofonsignals findet man Verstärker

- Verstärkung im Bereich von ca. 300 bis 3.

000 Hz - Die Bandbreite liegt bei

2,7 kHz oder darunter

A: ca.

B: ca.

C: ca.

D: ca.

- Die Stromzufuhr eines Senders sollte neben Stabilität auch einen guten Schutz gegen HF-Einstrahlung haben

- Damit verhindert man das Einströmen von Hochfrequenz in das Stromnetz

- Mehr dazu im Abschnitt Unerwünschte Ausstrahlungen im Kapitel Sender

A: Sie sollte über das Leistungsverstärkergehäuse geführt werden.

B: Sie sollte möglichst hochohmig sein.

C: Sie sollte mit möglichst wenig Kapazität gegen Masse ausgelegt werden.

D: Sie sollte gegen HF-Einstrahlung gut entkoppelt sein.