Betriebsabwicklung

Navigationshilfe

Diese Navigationshilfe zeigt die ersten Schritte zur Verwendung der Präsentation. Sie kann mit ⟶ (Pfeiltaste rechts) übersprungen werden.

Navigation

Zwischen den Folien und Abschnitten kann man mittels der Pfeiltasten hin- und herspringen, dazu kann man auch die Pfeiltasten am Computer nutzen.

- Pfeil runter und hoch: Nächste / Vorherige Folie

- Pfeil rechts und links: Nächster / Vorheriger Abschnitt

- Leertaste oder „n“: Der Reihe nach alle Elemente in Folien aufdecken oder zur nächsten Folie blättern

- Shift-Leertaste oder „p“: Der Reihe nach Elemente rückwärts zudecken oder zur vorherigen Folie blättern

Weitere Funktionen

Mit ein paar Tastenkürzeln können weitere Funktionen aufgerufen werden. Die wichtigsten sind:

- F1

- Help / Hilfe

- o

- Overview / Übersicht aller Folien

- s

- Speaker View / Referentenansicht

- f

- Full Screen / Vollbildmodus

- b

- Break, Black, Pause / Ausblenden der Präsentation

- Alt-Click

- In die Folie hin- oder herauszoomen

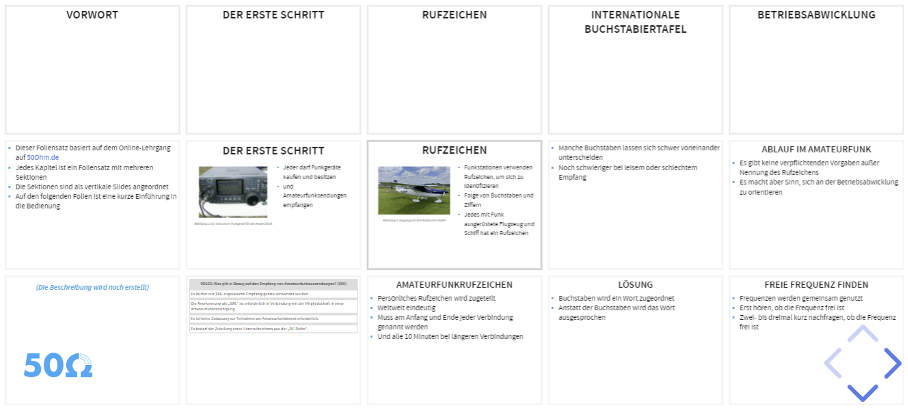

Übersicht

Die Präsentation ist zweidimensional aufgebaut. Dadurch sind in Spalten die einzelnen Abschnitte eines Kapitels und in den Reihen die Folien zu den Abschnitten.

Tippt man ein „o“ ein, bekommt man eine Übersicht über alle Folien des jeweiligen Kapitels. Das hilft sich zunächst einen Überblick zu verschaffen oder sich zu orientieren, wenn man das Gefühlt hat sich „verlaufen“ zu haben. Die Navigation erfolgt über die Pfeiltasten.

Durch Anklicken einer Folie wird diese präsentiert.

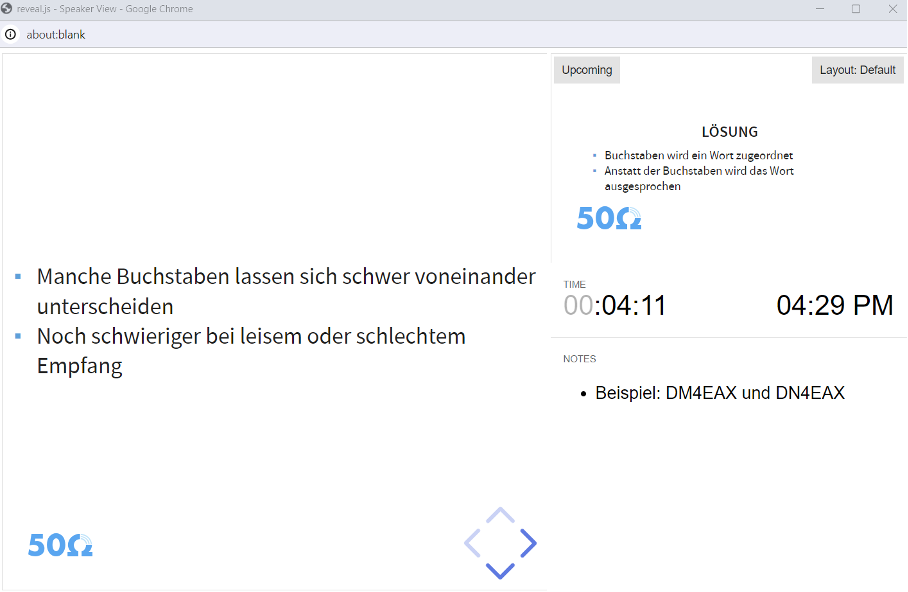

Referentenansicht

Tippt man ein „s“ ein, bekommt man ein neues Fenster, die Referentenansicht.

Indem man „Layout“ auswählt, kann man zwischen verschieden Anordnungen der Elemente auswählen.

Die Referentenansicht bietet folgende Elemente:

- Links sieht man die aktuelle Folie

- Rechts oben sieht man die nächste Folie

- Rechts in der Mitte Hilfsmittel zur Zeiteinteilung

- Rechts unten, die „Notizen für den Vortragenden“

- Unten die Pfeile zur Navigation

Praxistipps zur Referentenansicht

- Wenn man mit einem Projektor arbeitet, stellt man im Betriebssystem die Nutzung von 2 Monitoren ein: Die Referentenansicht wird dann zum Beispiel auf dem Laptop angezeigt, während die Teilnehmer die Präsentation angezeigt bekommen.

- Bei einer Online-Präsentation, wie beispielsweise auf TREFF.darc.de präsentiert man den Browser-Tab und navigiert im „Speaker View“ Fenster.

- Die Referentenansicht bezieht sich immer auf ein Kapitel. Am Ende des Kapitels muss sie geschlossen werden, um im neuen Kapitel eine neue Referentenansicht zu öffnen.

- Um mit dem Mauszeiger etwas zu markieren oder den Zoom zu verwenden, muss mit der Maus auf den Bildschirm mit der Präsentation gewechselt werden.

Vollbild

Tippt man ein „f“ ein, wird die aktuelle Folie im Vollbild angezeigt. Mit „Esc“ kann man diesen wieder verlassen.

Das ist insbesondere für den Bildschirm mit der Präsentation für das Publikum praktisch.

Ausblenden

Tippt man ein „b“ ein, wird die Präsentation ausgeblendet.

Sie kann wie folgt wieder eingeblendet werden:

- Durch klicken in das Fenster.

- Durch nochmaliges Drücken von „b“.

- Durch klicken der Schaltfläche „Resume presentation:

Zoom

Bei gedrückter Alt-Taste und einem Mausklick in der Präsentation wird in diesen Teil hineingezoomt. Das ist praktisch, um Details von Schaltungen hervorzuheben. Durch einen nochmaligen Mausklick zusammen mit Alt wird wieder herausgezoomt.

Das Zoomen funktioniert nur im ausgewählten Fenster. Die Referentenansicht ist hier nicht mit dem Präsenationsansicht gesynct.

Pile-up

Was ist ein Pile-Up?

- Der Begriff Pile-Up kommt vom englischen Verb „to pile up“, was soviel bedeutet wie „sich aufstapeln“.

- Was sich hier aufstapelt, sind die immer mehr werdenden Funkamateure, die alle das gleiche Ziel verfolgen: Eine Verbindung mit der begehrten Station herzustellen.

Umgang mit dem Pile-Up 1

- Manchmal wird der CQ-Ruf auf bestimmte Ziffern im Rufzeichen beschränkt, zum Beispiel „only number 5“.

- Oder der Aufruf wird nach Ländern oder Kontinenten vorgenommen, zum Beispiel „Asia only“

- Selten wird Listenbetrieb gemacht: Eine andere Station nimmt die Kontaktwünsche auf und erstellt eine Liste, die von der begehrten Station abgearbeitet wird.

A: Anrufen einer begehrten Station durch viele Amateurfunkstellen.

B: Hören einer Station mit vielen Remote-Stationen bei einem Contest.

C: Peilen einer Station mit mehreren übereinander angeordneten Richtantennen.

D: Senden einer Station auf mehreren Amateurfunkfrequenzen.

A: möchte Stationen mit dreistelligem Suffix aufrufen.

B: möchte jeweils drei rufende Stationen in eine Liste aufnehmen.

C: möchte Anrufe von Stationen mit der Ziffer 3 zwischen Präfix und Suffix.

D: möchte, dass anrufende Stationen dreimal ihren Suffix durchgeben.

A: Eine gut hörbare andere Station nimmt anrufende Stationen in eine Liste und ruft später diese Stationen zur Aufnahme einer Funkverbindung mit der seltenen Station auf.

B: Die seltene Station ruft Stationen nach einer Liste der Landeskenner alphabetisch auf.

C: Eine gut hörbare andere Station schickt per Internet Listen anrufender Stationen an die seltene Station.

D: Die seltene Station oder ihr QSL-Manager veröffentlicht eine Liste der gearbeiteten Stationen in den Amateurfunkzeitschriften.

Split-Verkehr

Umgang mit dem Pile-Up 2

- Split-Verkehr ist die am Meisten genutzte Methode um vielen Anrufen eine Verbindung zu ermöglichen.

- Dabei empfängt die begehrte Station auf einer anderen Frequenz als sie sendet.

- Die CQ-rufende Station kündigt den Split-Verkehr mit Hinweis auf die Frequenz oder den Frequenzbereich an, in dem sie empfängt. Zum Beispiel „5 up“ oder „split 14270 to 14280“.

A: Teilen einer Frequenz zwischen zwei Relaisfunkstellen

B: Verwenden von mehr als einem Funkgerät

C: Senden und Empfangen auf unterschiedlichen Frequenzen

D: Nutzung unterschiedlicher Übertragungsverfahren in einem QSO

A: Die rufende Station hört 5 Minuten später auf ihrer eigenen Sendefrequenz. Ich muss also bei meinem Anruf 5 Minuten später senden und vorher prüfen, ob die Frequenz frei ist.

B: Die rufende Station behandelt meinen Anruf an 5ter Stelle. Ich muss also bei meinem Anruf 4 andere Funkverbindungen abwarten.

C: Die rufende Station hört

D: Die rufende Station sendet

A: bittet anrufende Stationen in dem angegebenen Bereich CW zu verwenden.

B: hört oberhalb ihrer Sendefrequenz auf wechselnden Frequenzen im angegebenen Bereich.

C: wird im angegebenen Bereich mit einer Bandbreite von

D: kündigt einen Wechsel ihrer Sendefrequenz in den angegebenen Bereich an.

A: Ich rufe zwischen 14290 und

B: Ich rufe auf

C: Ich rufe auf

D: Ich rufe und höre zwischen 14290 und

Contest

Was ist ein Contest?

- Im Amateurfunk finden auch Wettbewerbe statt, die als Contest bezeichnet werden.

- Conteste dienen dem sportlichen Wettkampf, aber auch dazu, die eigene Amateurfunkstation und Betriebsabwicklung zu verbessern.

A: der Erlangung eines Amateurfunkzeugnisses.

B: dem Gewinnen von Preisgeldern.

C: dem Testen der Störfestigkeit der Empfangsgeräte der Nachbarn.

D: der stetigen Verbesserung von Amateurfunkanlagen und Betriebstechnik.

Was zeichnet Contestverbindungen aus?

- Die Verbindungen sind besonders kurz, weil man in der vorgegebenen Zeitdauer möglichst viele Verbindungen herstellen möchte.

A: Weil sonst die Disqualifikation droht.

B: Um in der vorgegebenen Zeitdauer möglichst viele Verbindungen herzustellen.

C: Um die vorgegebene Zeitbegrenzung für eine einzelne Verbindung einzuhalten.

D: Weil alle notwendigen Informationen auch im Internet auffindbar sind.

Woran erkennt man Conteststationen?

- Oft erkennt man Conteststationen daran, dass der Namen des Wettbewerbes oder einfach nur „CONTEST“ in den CQ-Ruf integriert wird.

- Zum Beispiel: „CQ FD“ oder „CQ Ruhrgebietscontest“ oder „CQ Contest“.

- In Telegrafie dann CQ TEST.

A: sucht Verbindungen mit Stationen, die am Fieldday-Contest teilnehmen.

B: sucht Verbindungen mit Stationen aus dem Raum Fulda.

C: führt Testaussendungen im Full-Duplex-Betrieb durch.

D: führt Testaussendungen des Fernmeldedienstes durch.

Besondere Betriebsabwicklung im Contest

- Welche Daten ausgetauscht werden, kann man der Ausschreibung entnehmen.

- Es gibt Wettbewerbe, bei denen nach jeder Verbindung die CQ-rufende Station die Frequenz der Gegenstation überlassen muss. Diese werden oft als „Sprint Contest“ bezeichnet, ein Blick in Ausschreibung ist angeraten.

A: Ich übermittle die in der Ausschreibung festgelegten Daten, damit die Verbindung gewertet wird.

B: Ich sende Rufzeichen, Signalrapport, Name, Standort und Stationsbeschreibung, damit das Logbuch der Gegenstation vollständig ist.

C: Ich beschränke mich auf das Rufzeichen, damit ich schnell möglichst viele Verbindungen erzielen kann.

D: Ich entscheide für jede Verbindung einzeln, welche Daten ich sende, damit ich nicht zu viel über mich preisgebe.

A: Nach jeder Verbindung überlässt die CQ-rufende Station die Frequenz der Gegenstation.

B: Das Rufzeichen darf nicht buchstabiert werden, außer am Anfang und am Ende des Wettbewerbs.

C: Es wird in Telegrafie gearbeitet und die Geschwindigkeit, mit der gegeben wird, fließt in die Wertung ein.

D: Die Teilnehmer müssen während des Funkbetriebs in ständiger Bewegung bleiben.

Fuchsjagd (ARDF)

Fuchsjagd (ARDF)

- Eine weitere Art von Wettbewerb ist das Amateur Radio Direction Finding (ARDF).

- Die „Füchse“ sind kleine versteckte Sender, die von den Teilnehmern mittels Peilempfängern gefunden und zu Fuß angelaufen werden müssen.

- Die Füchse senden im zeitlichem Wechsel jeweils ein anderes der folgende Rufzeichen in CW-Morsetelegrafie aus: MO, MOE, MOI, MOS, MOH oder MO5.

Rufzeichen der Fuchsjagdsender

| Rufzeichen | Morse-Code |

|---|---|

| MO | ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ |

| MOE | ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ |

| MOI | ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ |

| MOS | ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ |

| MOH | ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ |

| MO5 | ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ |

A: Bei der Fuchsjagd wird versucht, den Weg von mobilen Kleinsendern zu verfolgen und dabei ein Muster zu erkennen.

B: Es ist ein Funkpeilwettbewerb, wobei mit Hilfe von tragbaren Peilempfängern versteckte Kleinsender im KW- oder UKW-Bereich, die nur kurzzeitig senden, aufzufinden sind.

C: Es ist ein Funkpeilwettbewerb, der von Funkamateuren ausschließlich für SWL's (short wave listeners) veranstaltet wird.

D: Es ist ein Funkwettbewerb, wobei versucht wird, in einer vorgegebenen Zeit auf einem Amateurfunkband mit möglichst vielen Ländern Funkverbindungen herzustellen.

A: DL, DL1, DL2, DL3, DL4 oder DL5

B: MO, MOE, MOI, MOS, MOH oder MO5

C: DO, DOE, DOI, DOS, DOH oder DO5

D: ARDF, ARDF1, ARDF2, ARDF3, ARDF4 oder ARDF5

SSTV

Slow-Scan-Television (SSTV)

- Beim Slow-Scan-Television (SSTV) werden stehende Bilder mit geringer Auflösung übertragen.

- Rufzeichen und Rapporte werden bei SSTV einfach als Text in die Bilder reingeschrieben.

A: Ich teile ihm den Rapport während der Bildübertragung in SSB mit.

B: Ich schreibe den Rapport direkt in das zu übertragende Bild.

C: Ich teile ihm den Rapport später auf der QSL-Karte mit.

D: Ich sende den Rapport nach der Bildübertragung in CW.

Notfunk

Dürfen Funkamateure helfen?

- Ja! Funkamateure dürfen in Not- und Katastrophenfällen durch Übermittlung von Nachrichten für und an Dritte bei der Bewältigung einer Notlage unterstützen.

A: Ich lehne es ab zu helfen, da im Amateurfunk keine Informationen für Dritte übermittelt werden dürfen.

B: Ich lehne es ab zu helfen, da im Amateurfunk keine Notzeichen verwendet werden dürfen.

C: Ich rufe per Funk mindestens dreimal MAYDAY gefolgt von meinem Rufzeichen, dem Standort und der Art der Notlage.

D: Ich rufe per Funk einen Funkamateur und fordere diesen auf, die Polizei oder Rettungsleitstelle zu informieren.

Was tun, wenn man eine Notmeldung erhält?

- Bei einer Notmeldung sollte man zunächst aufmerksam zuhören und alle wichtigen Informationen notieren.

A: Ich höre aufmerksam zu und notiere alle wichtigen Informationen.

B: Ich wechsle die Frequenz oder schalte ab.

C: Ich stimme meinen Sender auf der Frequenz ab.

D: Ich sende dreimal MAYDAY, mein Rufzeichen und warte auf Antwort.

Was tun, wenn eine Rettungsorganisation sich der Sache annimmt?

- Wird die Notmeldung von einer Rettungsorganisation beantwortet, hält man sich zurück um den Funkbetrieb nicht zu stören.

A: Ich biete zwischen zwei Durchgängen meine Hilfe an.

B: Ich stimme meinen Sender auf der Frequenz ab.

C: Ich störe auf keinen Fall den Funkbetrieb.

D: Ich bitte möglichst viele Funkamateure um Hilfe.

Was tun, wenn zunächst niemand antwortet?

- Reagiert keine andere Funkstelle, beantwortet man den Ruf und informiert die Polizei oder Rettungsleitstelle.

A: Ich wiederhole die Notmeldung umgehend auf derselben Frequenz.

B: Ich warte etwa eine Stunde, ob sich eine Rettungsorganisation meldet.

C: Ich schalte mein Funkgerät ab, um keine Probleme zu bekommen.

D: Ich beantworte den Ruf und informiere die Polizei oder Rettungsleitstelle.

Was tun, wenn man die zuständigen Stellen informiert hat?

- Idealerweise bleibt man erreichbar und gibt Informationen weiter, bis Hilfe eingetroffen ist.

A: Ich rufe regelmäßig die Polizei oder Rettungsleitstelle an und erkundige mich nach dem Stand.

B: Ich informiere die Medien, damit über den Rettungseinsatz live berichtet werden kann.

C: Ich bleibe erreichbar und gebe Informationen weiter, bis Hilfe eingetroffen ist.

D: Ich schalte mein Funkgerät ab, da ich meiner Pflicht nachgekommen bin.

Was ist bei internationaler Beteiligung zu beachten?

- Bei internationaler Beteiligung nutzt man UTC anstelle von lokaler Zeit.

A: 00:00 MESZ am 18. August (Ortsdatum)

B: 01:00 MESZ am 17. August (Ortsdatum)

C: 22:00 MESZ am 16. August (Ortsdatum)

D: 21:00 MESZ am 16. August (Ortsdatum)

Notzeichen

- Die Notzeichen außerhalb des Amateurfunks sind SOS und Mayday, diese dürfen im Amateurfunk nicht verwendet werden.

A: Der Gebrauch dieser Zeichen ist ausdrücklich untersagt.

B: Der Gebrauch dieser Zeichen ist auf den Kurzwellenbändern erlaubt.

C: Amateurfunkstellen in Küstennähe ist es erlaubt, diese Zeichen auszusenden.

D: Bei einem Notfall dürfen die Zeichen ausgesendet werden.

A: Distresse und DDD

B: Securité und Distresse

C: Prudence und TTT

D: Mayday und SOS

A: Mayday nicht, aber SOS im Notfall.

B: SOS nicht, aber Mayday im Notfall.

C: Ja

D: Nein

Notfunkfrequenzen

Die IARU hat für die ITU-Region 1 die folgenden Notfunkfrequenzen in den Bandplänen festgelegt, die für den Notfunkbetrieb frei zu halten sind:

- 3.

760 kHz - 7.

110 kHz - 14.

300 kHz - 18.

160 kHz - 21.

360 kHz