Spannungsversorgung

Navigationshilfe

Diese Navigationshilfe zeigt die ersten Schritte zur Verwendung der Präsention. Sie kann mit ⟶ (Pfeiltaste rechts) übersprungen werden.

Navigation

Zwischen den Folien und Abschnitten lässt sich mittels der Pfeiltasten hin- und herspringen, dazu lassen sich auch die Pfeiltasten am Computer nutzen.

- Pfeil runter und hoch: Nächste / Vorherige Folie

- Pfeil rechts und links: Nächster / Vorheriger Abschnitt

- Leertaste oder „n“: Der Reihe nach alle Elemente in Folien aufdecken oder zur nächsten Folie blättern

- Shift-Leertaste oder „p“: Der Reihe nach Elemente rückwärts zudecken oder zur vorherigen Folie blättern

Weitere Funktionen

Mit ein paar Tastenkürzeln können weitere Funktionen aufgerufen werden. Die wichtigsten sind:

- F1

- Help / Hilfe

- o

- Overview / Übersicht aller Folien

- s

- Speaker View / Referentenansicht

- f

- Full Screen / Vollbildmodus

- b

- Break, Black, Pause / Ausblenden der Präsentation

- Alt-Click

- In die Folie hin- oder herauszoomen

Übersicht

Die Präsentation ist zweidimensional aufgebaut. Dadurch sind in Spalten die einzelnen Abschnitte eines Kapitels und in den Reihen die Folien zu den Abschnitten.

Tippt man ein „o“ ein, bekommt man eine Übersicht über alle Folien des Foliensatzes. Das hilft, sich zunächst einen Überblick zu verschaffen oder sich zu orientieren, wenn man das Gefüht hat, sich „verlaufen“ zu haben. Die Navigation erfolgt über die Pfeiltasten.

Durch Anklicken einer Folie wird diese präsentiert.

Referentenansicht

Tippt man ein „s“ ein, bekommt man ein neues Fenster, die Referentenansicht.

Indem man „Layout“ auswählt, kann man zwischen verschieden Anordnungen der Elemente auswählen.

Die Referentenansicht bietet folgende Elemente:

- Links sieht man die aktuelle Folie

- Rechts oben sieht man die nächste Folie

- Rechts in der Mitte Hilfsmittel zur Zeiteinteilung

- Rechts unten, die „Notizen für den Vortragenden“

- Unten die Pfeile zur Navigation

Praxistipps zur Referentenansicht

- Wenn man mit einem Projektor arbeitet, stellt man im Betriebssystem die Nutzung von 2 Monitoren ein: Die Referentenansicht wird dann zum Beispiel auf dem Laptop angezeigt, während die Teilnehmer die Präsentation angezeigt bekommen.

- Bei einer Online-Präsentation, wie beispielsweise auf TREFF.darc.de, präsentiert man den Browser-Tab und navigiert im „Speaker View“ Fenster.

- Die Referentenansicht bezieht sich immer auf ein Kapitel. Am Ende des Kapitels muss sie geschlossen werden, um im neuen Kapitel eine neue Referentenansicht zu öffnen.

- Um mit dem Mauszeiger etwas zu markieren oder den Zoom zu verwenden, muss mit der Maus auf den Bildschirm mit der Präsentation gewechselt werden.

Vollbild

Tippt man ein „f“ ein, wird die aktuelle Folie im Vollbild angezeigt. Mit „Esc“ kann man das Vollbild wieder verlassen.

Das ist insbesondere für den Bildschirm mit der Präsentation für das Publikum praktisch.

Ausblenden

Tippt man ein „b“ ein, wird die Präsentation ausgeblendet.

Sie kann wie folgt wieder eingeblendet werden:

- Durch Klicken in das Fenster.

- Durch nochmaliges Drücken von „b“.

- Durch Klicken der Schaltfläche „Resume presentation“.

Zoom

Bei gedrückter Alt-Taste und einem Mausklick in der Präsentation wird in diesen Teil hineingezoomt. Das ist praktisch, um Details von Schaltungen hervorzuheben. Durch einen nochmaligen Mausklick zusammen mit Alt wird wieder herausgezoomt.

Das Zoomen funktioniert nur im ausgewählten Fenster. Die Referentenansicht ist hier nicht mit der Präsenationsansicht gesynct.

Elektrische Spannung

Wiederholung vom Anfang des Kurses:

- Nach Trennung von positiven und negativen Ladungen versuchen diese wieder zusammenzukommen

- Es liegt eine elektrische Spannung vor

- Die Einheit ist Volt, abgekürzt V

A: Volt (V)

B: Amperestunden (Ah)

C: Ampere (A)

D: Ohm ($\Omega$)

Kleine Spannungen

- Empfängereingang: 10 µV

- Mikrofon: 200 mV

- Batterie: 1,5 V oder 9 V

| Bezeichnung | Abkürzung | Wert |

|---|---|---|

| 1 Mikrovolt | 1 μV | 0,000001 V |

| 1 Millivolt | 1 mV | 0,001 V |

| 1 Volt | 1 V | 1 V |

Große Spannungen

- Steckdose: 230 V

- Elektrostatisch aufgeladene Antenne: 1,5 kV

- Höchstspannungsleitung: 380 kV

| Bezeichnung | Abk. | Wert |

|---|---|---|

| 1 Kilovolt | 1 kV | 1000 V |

| 1 Megavolt | 1 MV | 1000000 V |

| 1 Gigavolt | 1 GV | 1000000000 V |

A: 4200 kV

B: 4200 mV

C: 4,200 μV

D: 4200 MV

Elektrischer Strom

Stromkreis

- Beim Anschluss eines elektrischen Verbrauchers an die Pole einer Spannungsquelle, fangen die Ladungen an sich zu bewegen

- Das ist ein geschlossener Stromkreis

- Je nach Spannung und Verbraucher fließt mehr oder weniger Strom

- Die elektrische Stromstärke wird in Ampere (A) gemessen

A: Ohm ($\Omega$)

B: Ampere (A)

C: Amperestunden (Ah)

D: Volt (V)

Beispiele für Stromstärke

| Verbraucher | |||

|---|---|---|---|

| Leuchtdiode (LED) | 5 mA | = | 0,005 A |

| Transceiver im Empfangsbetrieb | 900 mA | = | 0,9 A |

| Transceiver im Sendebetrieb | 21 A | = | 21 A |

A: 0,042 A.

B: 4,2 A.

C: 0,0042 A.

D: 0,42 A.

Gefahren durch elektrischen Strom

- Stromschlag vermeiden!

- An anerkannte Regeln der Technik halten

- Vom Verband der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik e. V. (VDE)

- Schutz von Menschen, Tieren und Sachen

A: Sie ist nach den CEPT-Empfehlungen aufzubauen.

B: Es gelten keine besonderen Vorschriften, da ein Funkamateur eine sachkundige Person ist.

C: Es gelten die Vorschriften der örtlichen Stromversorger.

D: Nach den anerkannte Regeln der Technik, wie sie z. B. in den VDE-Normen festgelegt sind.

Gefährliche Spannung

- Wechselspannung (AC) über 50 V

- Gleichspannung (DC) über 120 V

- Darunter kommt es zu keinen lebensbedrohlichen Beeinträchtigungen des menschlichen Körpers

A: 50 V (AC), 120 V (DC)

B: 20 V (AC), 60 V (DC)

C: 100 V (AC), 140 V (DC)

D: 75 V (AC), 150 V (DC)

Stromunfälle

- Abhängig von Stromstärke und Dauer des Stromflusses

- Weg durch den Körper

- Ab 30 mA lebensgefährliche Schäden

Auswirkungen auf den Körper

- Herzrhythmusstörungen, Herzkammerflimmern oder Herzstillstand, inbesondere bei einem Stromweg im Brustbereich

- Verbrennungen, meist an den Ein- und Austrittstellen des elektrischen Stroms

- Verkrampfen der Muskulatur

- Sekundärunfälle wie einen Sturz, verursacht durch den hervorgerufenden Schreck oder eine Muskelverkrampfung

- Zusätzlich (Stör-)Lichtbogen mit hellem Leuchten über die Luft möglich

Gefahr beim Öffnen von Geräten

- Kondensatoren können hohe Spannungen speichern

- Es können in abgeschalteten Geräten noch gefährliche Spannungen anliegen

- Beim Öffnen von Geräten erfahrenen Funkamateur oder Elektrofachkraft zu Hilfe holen

A: Verkochungen, Muskelzucken, Herzasthma

B: Verbrühungen, Muskelkater, Atembeschwerden

C: Verbrennungen, Muskelverkrampfungen, Herzrhythmusstörungen

D: Verätzungen, Muskelentzündungen, Herzklopfen

A: elektrische Körperdurchströmung, Störlichtbogen, Sekundärunfälle

B: Stromschlag, Kurzschluss, Auslösen von Sicherungen

C: Stromunfälle, Spannungsabfälle, Unfälle durch Erschrecken

D: Lichtblitze, Stromspitzen, Folgeschäden durch Ohnmacht

Erste Hilfe

- In den ersten Minuten entscheidend für die Schwere der Unfallfolgen

- Unbedingt Arzt aufsuchen

- Herzrhythmusstörungen und Herzkammerflimmern können Stunden nach dem Unfall auftreten

A: Es ist ein Arzt aufzusuchen, da Herzrhythmusstörungen und Herzkammerflimmern auch noch viele Stunden nach einem Stromschlag auftreten können.

B: Sofern sich die verunfallte Person gut fühlt, sind keine Maßnahmen erforderlich.

C: Personen, die einen Stromschlag erlitten haben, sind unverzüglich in eine stabile Seitenlage zu bringen.

D: Bei Stromschlag mit Wechselstrom (AC) ist ein Arzt aufzusuchen, bei Stromschlag mit Gleichstrom (DC) ist kein Arzt erforderlich.

5 Sicherheitsregeln in der Elektrotechnik

- Freischalten, z. B. Gerät ausschalten

- Gegen Wiedereinschalten sichern, z. B. Stecker ziehen

- Spannungsfreiheit feststellen, z. B. mit einem Multimeter messen

- Erden und Kurzschließen, z. B. das Gehäuse und Zuleitungen erden

- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken (findet bei einzelnen Geräten meist keine Anwendung)

Netzgerät

- Netzgerät wandelt Wechselspannung von 230 V aus der Steckdose in kleinere Gleichspannung um

- Im Amateurfunk wird häufig 13,8 V für Transceiver verwendet

A: Erzeugung einer Wechselspannung aus einer Gleichspannung.

B: Erzeugung einer Gleichspannung aus dem 230 V Wechselspannungsnetz.

C: Die Stabilisierung der 230 V Wechselspannung.

D: Eine Internetverbindung zum Funkgerät herzustellen.

A: ca. 13,8 V Wechselspannung

B: ca. 230 V Wechselspannung

C: ca. 13,8 V Gleichspannung

D: ca. 230 V Gleichspannung

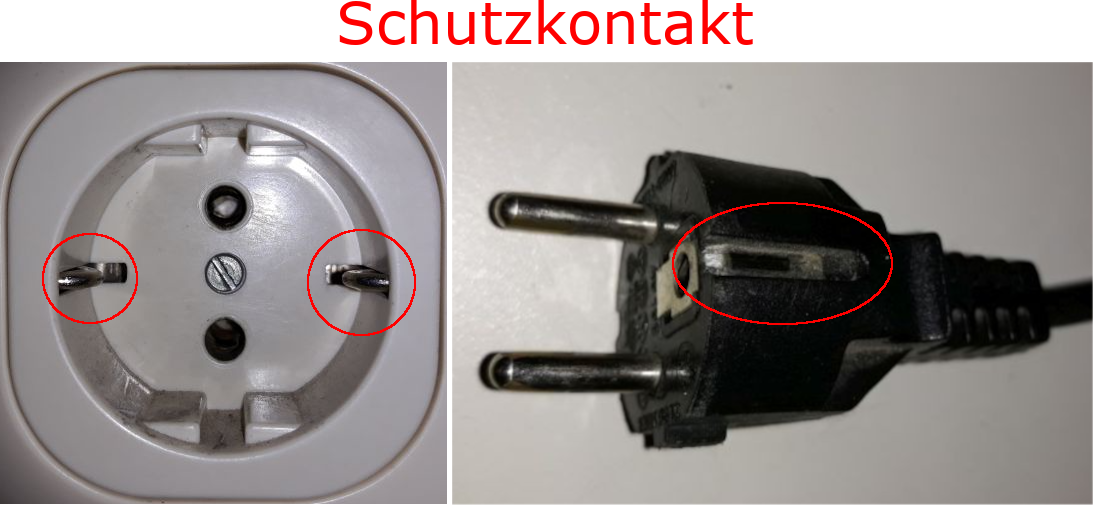

Schutzkontakt

- Beim Schutzkontaktstecker gibt es drei Pole

- L- und N-Leiter durch Stifte

- Dort liegt die 230 V-Spanung an

- Schutzkontakt ist der dritte Pol

- PE-Leiter durch äußere Schleifkontakte

A: Verbindung zum N-Leiter der Steckdose

B: Verbindung zum L-Leiter der Steckdose

C: Verbindung zum PE-Leiter der Steckdose

D: Verbindung zwischen PE- und N-Leiter in der Steckdose

Gleichspannungsausgang

- Ist zweipolig zum Transceiver

- Klemmen sind in der Regel farbig

- Rot für Plus

- Schwarz für Minus

- Polung beachten!

A: Damit von beiden Polen des Netzteils der Strom zum Transceiver fließen kann.

B: Der Transceiver nutzt eine Leitung, die andere Leitung dient zur Erdung.

C: Damit der Stromkreis über den Transceiver geschlossen werden kann.

D: Damit die Spannungsreduzierung nicht zu hoch wird.

A: Der Strom fließt in beide Leiter hinein und über die Erde zum Netzteil zurück.

B: Damit insgesamt mehr Strom fließen kann.

C: Der Strom fließt aus beiden Leitern heraus und über die Erde zum Netzteil zurück.

D: Der Strom fließt in einem Leiter hin und im anderen Leiter wieder zurück.

A: Pluspol rot, Minuspol schwarz

B: Pluspol schwarz, Minuspol grüngelb

C: Pluspol braun, Minuspol grüngelb

D: Pluspol blau, Minuspol rot

A: Polungsrichtiger Anschluss der Stromversorgungsleitung zum Transceiver

B: Polungsrichtiger Anschluss des SWR-Meters

C: Korrekte Verbindung zur Antenne

D: Richtige Polung des Schutzkontaktsteckers

A: Beschädigung des Funkgeräts

B: Verzerrung des Sendesignals

C: Verzerrung des Empfangssignals

D: Ausfall der Backup-Batterie im Transceiver

Feinsicherungen

- Unterbrechen Stromfluss im Fehlerfall (Kurzschluss oder Überlastung)

- Schmelzsicherungen in denen ein dünner Draht schmilzt

- Durchgebrannte Sicherung bzw. thermische Abschaltung

Feinsicherungen austauschen

- Erst die Ursache beheben

- Durch gleichartige ersetzen

- Stromstärke und Auslösecharakteristik

Kenngrößen von Feinsicherungen

| Auslösecharakteristik | Kennzeichen | Abschaltzeit bei zehnfachem Nennstrom |

|---|---|---|

| flink | F | max. 30 ms |

| mittelträge | MT | max. 90 ms |

| träge | T | max. 300 ms |

Elektronische Begrenzung

- In hochwertigen Netzgeräten

- Im Kurzschlussfall wird die Stromstärke begrenzt

- Kurzschlussstrombegrenzung

- Kein Austausch von Sicherungen notwendig

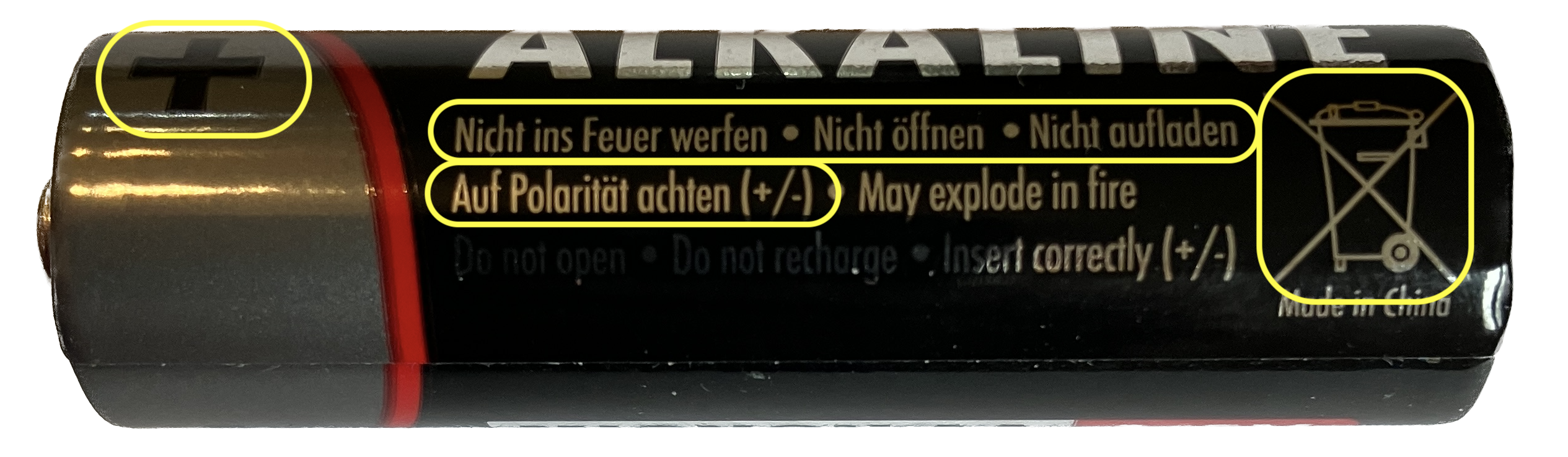

Batterien und Akkus

- Spannung durch Ladungstrennung in elektrochemischen Vorgängen

- Beim Akku ist der Vorgang umkehrbar

- Plus- oder Minuspol gekennzeichnet

A: Batterie

B: Kondensator

C: Diode

D: Widerstand

A: 1 = Minus-Pol; 2 = Plus-Pol

B: 1 = Nord-Pol; 2 = Süd-Pol

C: 1 = Süd-Pol; 2 = Nord-Pol

D: 1 = Plus-Pol; 2 = Minus-Pol

Serienschaltung

- Batterien lassen sich hintereinander schalten

- Pluspol auf Minuspol der vorhergehenden Batterie

- Die Gesamtspannung ist die Summe der Einzelspannungen

A: 6 V

B: 0,25 V

C: 1,5 V

D: 9 V

Kurzschluss

- Vermeiden!

- Bei Akkus Gefahr der Überhitzung

- Brandgefahr

A: Sie müssen paarweise verwendet werden.

B: Sie sollen stets vollkommen entladen werden.

C: Ein Kurzschluss ist zu vermeiden.

D: Sie müssen mit einem Mindestentladestrom betrieben werden.

Unsachgemäßer Umgang

- In Akkus sind verschiedene chemische Technologien im Einsatz

- Beim Aufladen angepasste Ladegeräte verwenden

- Gefahr von Überhitzung, Explosion oder Brand

- Dadurch kann es zu Verbrennungen, Verätzungen und Vergiftungen kommen

A: Verbrennungen, Verätzungen, Vergiftungen

B: Verätzungen, Spannungsschwankungen, Ruhestromanstieg

C: Überstrom, Unterspannung, Leistungsreduzierung

D: Anstieg des Innenwiderstands, Spannungsschwankungen, Leistungsreduzierung