Transceiver

Navigationshilfe

Diese Navigationshilfe zeigt die ersten Schritte zur Verwendung der Präsention. Sie kann mit ⟶ (Pfeiltaste rechts) übersprungen werden.

Navigation

Zwischen den Folien und Abschnitten lässt sich mittels der Pfeiltasten hin- und herspringen, dazu lassen sich auch die Pfeiltasten am Computer nutzen.

- Pfeil runter und hoch: Nächste / Vorherige Folie

- Pfeil rechts und links: Nächster / Vorheriger Abschnitt

- Leertaste oder „n“: Der Reihe nach alle Elemente in Folien aufdecken oder zur nächsten Folie blättern

- Shift-Leertaste oder „p“: Der Reihe nach Elemente rückwärts zudecken oder zur vorherigen Folie blättern

Weitere Funktionen

Mit ein paar Tastenkürzeln können weitere Funktionen aufgerufen werden. Die wichtigsten sind:

- F1

- Help / Hilfe

- o

- Overview / Übersicht aller Folien

- s

- Speaker View / Referentenansicht

- f

- Full Screen / Vollbildmodus

- b

- Break, Black, Pause / Ausblenden der Präsentation

- Alt-Click

- In die Folie hin- oder herauszoomen

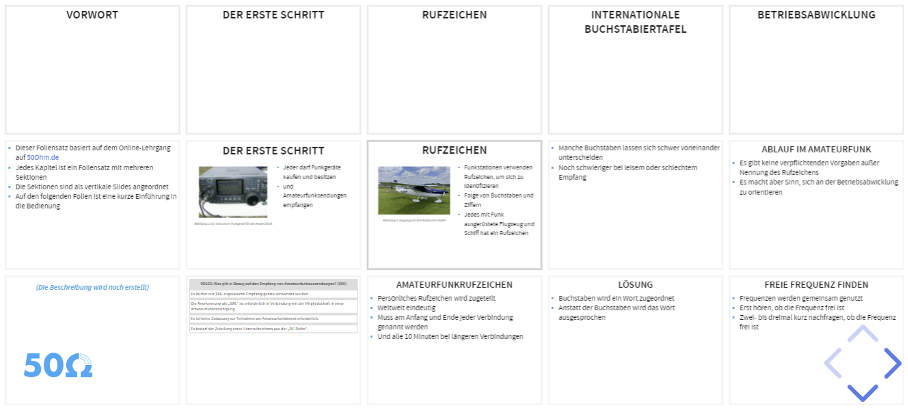

Übersicht

Die Präsentation ist zweidimensional aufgebaut. Dadurch sind in Spalten die einzelnen Abschnitte eines Kapitels und in den Reihen die Folien zu den Abschnitten.

Tippt man ein „o“ ein, bekommt man eine Übersicht über alle Folien des Foliensatzes. Das hilft, sich zunächst einen Überblick zu verschaffen oder sich zu orientieren, wenn man das Gefüht hat, sich „verlaufen“ zu haben. Die Navigation erfolgt über die Pfeiltasten.

Durch Anklicken einer Folie wird diese präsentiert.

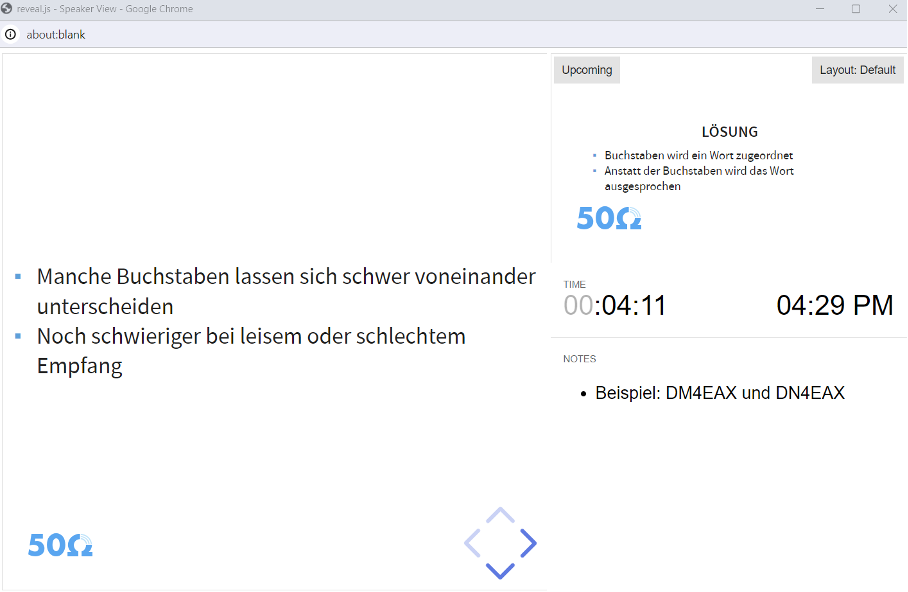

Referentenansicht

Tippt man ein „s“ ein, bekommt man ein neues Fenster, die Referentenansicht.

Indem man „Layout“ auswählt, kann man zwischen verschieden Anordnungen der Elemente auswählen.

Die Referentenansicht bietet folgende Elemente:

- Links sieht man die aktuelle Folie

- Rechts oben sieht man die nächste Folie

- Rechts in der Mitte Hilfsmittel zur Zeiteinteilung

- Rechts unten, die „Notizen für den Vortragenden“

- Unten die Pfeile zur Navigation

Praxistipps zur Referentenansicht

- Wenn man mit einem Projektor arbeitet, stellt man im Betriebssystem die Nutzung von 2 Monitoren ein: Die Referentenansicht wird dann zum Beispiel auf dem Laptop angezeigt, während die Teilnehmer die Präsentation angezeigt bekommen.

- Bei einer Online-Präsentation, wie beispielsweise auf TREFF.darc.de, präsentiert man den Browser-Tab und navigiert im „Speaker View“ Fenster.

- Die Referentenansicht bezieht sich immer auf ein Kapitel. Am Ende des Kapitels muss sie geschlossen werden, um im neuen Kapitel eine neue Referentenansicht zu öffnen.

- Um mit dem Mauszeiger etwas zu markieren oder den Zoom zu verwenden, muss mit der Maus auf den Bildschirm mit der Präsentation gewechselt werden.

Vollbild

Tippt man ein „f“ ein, wird die aktuelle Folie im Vollbild angezeigt. Mit „Esc“ kann man das Vollbild wieder verlassen.

Das ist insbesondere für den Bildschirm mit der Präsentation für das Publikum praktisch.

Ausblenden

Tippt man ein „b“ ein, wird die Präsentation ausgeblendet.

Sie kann wie folgt wieder eingeblendet werden:

- Durch Klicken in das Fenster.

- Durch nochmaliges Drücken von „b“.

- Durch Klicken der Schaltfläche „Resume presentation“.

Zoom

Bei gedrückter Alt-Taste und einem Mausklick in der Präsentation wird in diesen Teil hineingezoomt. Das ist praktisch, um Details von Schaltungen hervorzuheben. Durch einen nochmaligen Mausklick zusammen mit Alt wird wieder herausgezoomt.

Das Zoomen funktioniert nur im ausgewählten Fenster. Die Referentenansicht ist hier nicht mit der Präsenationsansicht gesynct.

Aufbau eines Empfängers

1. Antenne

- Nimmt Vielzahl von Funkwellen auf

- Leitet sie als elektrische Schwingungen weiter

2. Bandpassfilter

- Lässt nur gewünschten Frequenzbereich durch

- Sperrt alle anderen ungewünschten Frequenzen

3. HF-Verstärker

- Verstärkt das herausgefilterte Signal

4. Demodulator

- Zurückgewinnung des ursprünglichen Signals, z. B. Sprachsignal

- Ergebnis ist das Niederfrequenz-Signal (NF)

5. NF-Verstärker

- Verstärkt das demodulierte Signal

- NF-Verstärker zum Verstärken des Signals für den Lautsprecher

6. Lautsprecher

- Wandelt elektrische Schwingung in Schallwelle um

- Signal wird wieder hörbar gemacht

A: Empfänger

B: Tongenerator

C: Sender

D: Relaisfunkstelle

Empfindlichkeit

- Je nach Aufbau haben Empfänger unterschiedliche Eigenschaften

- Wichtige Eigenschaft: Empfindlichkeit

- Fähigkeit, schwache Signale zu empfangen

- Je empfindlicher, umso schwächere Signale können empfangen werden

A: Auf die Fähigkeit, schwache Signale zu empfangen

B: Auf die Bandbreite des HF-Vorverstärkers

C: Auf die Fähigkeit, starke Signale zu unterdrücken

D: Auf die Stabilität des VFO

RIT

- Hört sich in SSB die Gegenstation zu hoch oder tief an → Empfangsfrequenz korrigieren

- Dazu den Regler RIT (Receiver Incremental Tuning) verwenden

- Beim Verstellen der Sendefrequenz versteht mich die Gegenstation schlecht

- Ändern beide Stationen jedes Mal die Sendefrequenz entsteht „über das Band wandern“

A: PTT betätigen

B: Notchfilter einschalten

C: Passband-Tuning verstellen

D: RIT-Einstellung ändern

RIT bei AM und FM

- Nicht notwendig

- Verfügen über einen Träger, der zur Demodulation verwendet wird

A: RIT ist aktiviert.

B: LSB ist eingestellt.

C: USB ist eingestellt.

D: CW-Filter ist aktiviert.

VOX

- Automatischer Sendebetrieb durch Spracherkennung statt PTT

- voice-operated exchange (VOX)

- Beim Sprechen schaltet Transceiver auf Sendung

- Bei Stille endet der Sendebetrieb nach kurzer Verzögerung

A: RIT

B: VOX

C: SSB

D: PTT

A: Relaisablage ist aktiviert.

B: Squelch ist aktiviert.

C: PTT ist unterbrochen.

D: VOX ist aktiviert.

Squelch

- Auf einer „leeren“ Frequenz hört man Rauschen

- Bei FM ist das Rauschen besonders laut

- Mit der Rauschsperre kann das Rauschen ausgeblendet werden

- Englisch Squelch (SQL)

A: Squelch

B: Notchfilter

C: VOX

D: RIT

Aufbau eines Senders

1. Mikrofon

- Wandelt Schallwellen in NF-Signal um

2. Niederfrequenz-Verstärker

- Verstärkt das NF-Signal vom Mikrofon

3. Mischer

- Mischt das NF-Signal mit dem HF-Träger vom Oszillator (4)

4. Oszillator

- Erzeugt hochfrequente Schwingung der Sendefrequenz

5. Bandfilter

- Mischer erzeugt unerwünschte Frequenzen

- Mit dem Bandfilter werden nur die gewünschten Frequenzen durchgelassen

6. Verstärker

- Verstärkt das HF-Signal auf gewünschte Sendeleistung

7. Bandfilter

- Verstärker kann unerwünschte Frequenzen erzeugen

- Nur die gewünschten Frequenzen werden durchgelassen

8. Antenne

- HF-Signal wird auf Antenne gegeben

- Antenne strahlt es als Funkwelle ab

A: Empfänger

B: Antennenvorverstärker

C: Relaisfunkstelle

D: Sender

A: 1 HF-Verstärker; 2 Mischer; 3 HF-Oszillator; 4 Filter; 5 NF-Verstärker; 6 Filter

B: 1 NF-Verstärker; 2 Mischer; 3 HF-Oszillator; 4 Filter; 5 HF-Verstärker; 6 Filter

C: 1 NF-Verstärker; 2 Filter; 3 HF-Oszillator; 4 Mischer; 5 HF-Verstärker; 6 Mischer

D: 1 HF-Verstärker; 2 Filter; 3 HF-Oszillator; 4 NF-Verstärker; 5 Mischer; 6 NF-Verstärker

A: Vorverstärker, Filter, NF-Verstärker, Antenne

B: NF-Verstärker, Filter, Leistungsverstärker, Antenne

C: Oszillator, Mischer, Filter, Leistungsverstärker

D: Vorverstärker, Filter, Demodulator, NF-Verstärker

Eine Amateurfunkanlage muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik aufgebaut und betrieben werden. Das gilt natürlich auch ganz besonders für Sender.

A: Sie darf bauartbedingt keine höhere Leistung erzeugen, als der Besitzer verwenden darf.

B: Das Sendesignal muss über ein Koaxialkabel der Antenne zugeführt werden.

C: Alle für den Sendebetrieb notwendigen Geräte müssen über ein CE-Zeichen verfügen.

D: Sie ist nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik einzurichten und zu unterhalten.

Ausgangsleistung

- Klasse N ist in Strahlungsleistung (ERP oder EIRP) an Antenne begrenzt

- Klassen E und A meistens auf Senderausgangsleistung (peak envelope power, PEP)

- Viele Funkgeräte zeigen die aktuelle Senderausgangsleistung im Power-Meter an.

A: SWR-Meter

B: Wasserfalldiagramm

C: Amplitudenspektrum

D: Power-Meter

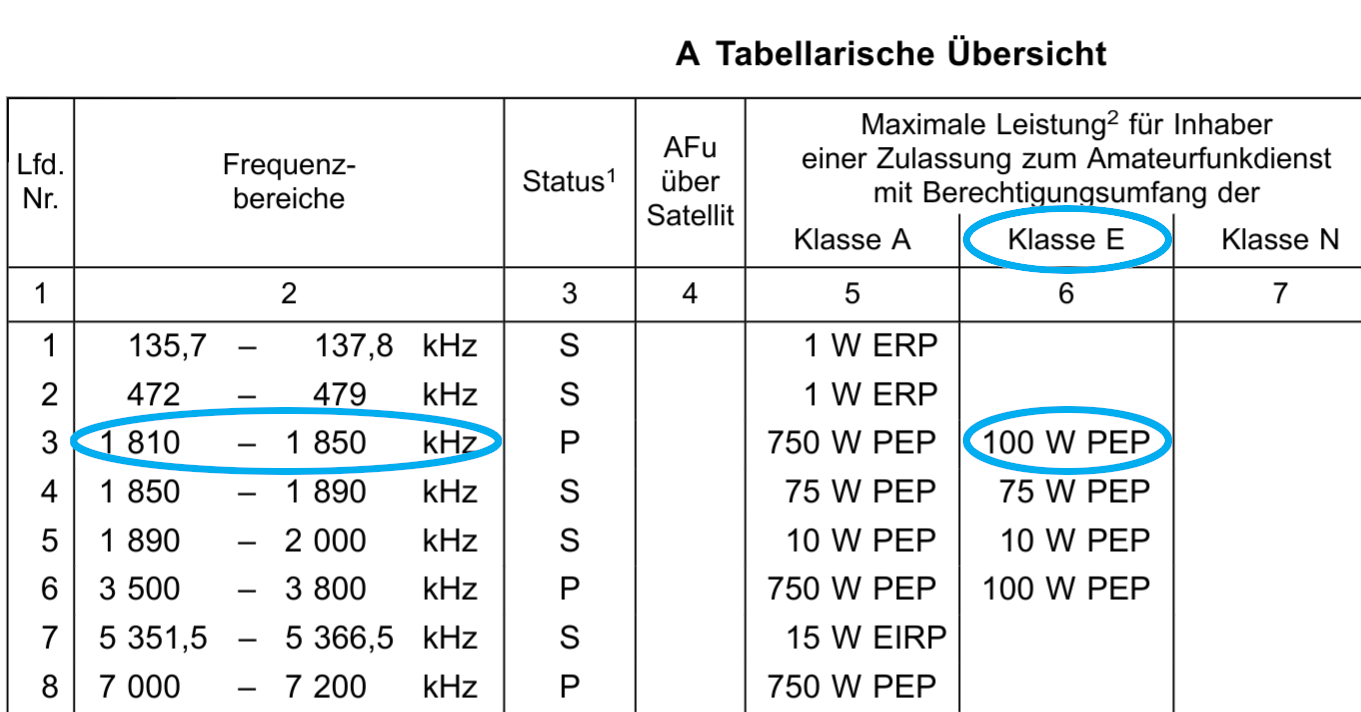

Zulässige Senderausgangsleistung

- In Anlage 1 der AFuV

- Unterscheidet sich je nach Klasse und Frequenzbereich

Aktuell ist die Anlage 1 der AFuV hier zu finden.

A: Maximal 75 W PEP

B: Maximal 10 W PEP

C: Maximal 750 W PEP

D: Maximal 100 W PEP

A: Maximal 750 W PEP für beide Klassen

B: Maximal 10 W PEP für beide Klassen

C: Maximal 750 W PEP für Klasse A und maximal 100 W PEP für Klasse E

D: Maximal 150 W PEP für Klasse A und maximal 10 W PEP für Klasse E

A: 100 W PEP

B: 75 W PEP

C: 150 W PEP

D: 750 W PEP

A: 250 W PEP

B: 750 W PEP

C: 150 W PEP

D: 75 W PEP

A: 250 W PEP

B: 750 W PEP

C: 150 W PEP

D: 75 W PEP

A: 150 W PEP

B: 750 W PEP

C: 75 W PEP

D: 250 W PEP

A: Maximal 100 W PEP für beide Klassen

B: Maximal 200 W PEP für beide Klassen

C: Maximal 100 W PEP für Klasse A und maximal 10 W PEP für Klasse E

D: Maximal 750 W PEP für Klasse A und maximal 100 W PEP für Klasse E

A: Maximal 10 W PEP für beide Klassen

B: Maximal 750 W PEP für beide Klassen

C: Maximal 750 W PEP für Klasse A und 75 W PEP für Klasse E

D: Maximal 100 W PEP für Klasse A und 50 W PEP für Klasse E

A: 75 W PEP

B: 100 W PEP

C: 750 W PEP

D: 150 W PEP

A: Maximal 5 W PEP

B: Maximal 1 W PEP

C: Maximal 75 W PEP

D: Maximal 100 W PEP

- Für den Frequenzbereich von 1240 bis 1300 MHz gelten zusätzliche Regelungen

- stehen nicht direkt in der Tabelle

- In der rechten Spalte „Zusätzliche Nutzungsbestimmungen gemäß B“ kennzeichnen Zahlen ergänzende Angaben

- Stehen unter der Tabelle

- Für die folgende Frage ist der Punkt 11 zu beachten

A: 750 W PEP, jedoch nur maximal 5 W EIRP im Teilbereich 1247 bis 1263 MHz

B: 75 W PEP, jedoch nur maximal 5 W EIRP im Teilbereich 1247 bis 1263 MHz

C: 100 W PEP

D: 250 W PEP

Dummy-Load

- Dummy Load wird für Abgleicharbeiten und Messungen an Sendern verwendet

- Ist ein Lastwiderstand

- Sendeleistung wird fast vollständig in Wärme umgesetzt

- auch: Abschlusswiderstand oder künstliche Antenne

Abgleicharbeiten und Messungen

- Immer an möglichst angepasster Antenne oder Dummy Load

- Ansonsten kann die Reflektion der Leistung die Endstufe zerstören

A: Das Sendergehäuse darf nicht geöffnet werden.

B: Es darf nur mit halber Sendeleistung gesendet werden.

C: Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, die ein freies Abstrahlen von Signalen wirkungsvoll verhindern.

D: Das Antennenkabel muss fest angeschlossen sein.

A: Ich versuche unnötige Modulation zu vermeiden.

B: Ich sende nur mit halber Sendeleistung.

C: Ich verwende einen geeigneten Abschlusswiderstand (Dummy Load).

D: Ich führe die Abstimmarbeiten auf einer sogenannten ISM-Frequenz aus.

A: Durch die reflektierte Welle könnte die Senderendstufe beschädigt werden.

B: Durch die fehlende Last wird die Versorgungsspannung hochgeregelt, was zu Überspannungen führen kann.

C: Das Stehwellenmessgerät könnte beschädigt werden.

D: Durch die absorbierte Leistung kann das Netzteil des Senders überlastet werden.

Abstimmen

- Aussendungen zum Abstimmen lassen sich nicht vermeiden

- Z. B. bei automatischen Anpassgeräten

- So kurz wie möglich

- Auf freier Frequenz

A: Wenn die Übertragungsbedingungen keine weitreichenden Verbindungen zulassen

B: Wenn es kurzzeitig erfolgt, z. B. zum Abstimmen

C: Sofern die Sendeleistung auf unter 1 W reduziert wird

D: Sofern es sich um ein digitales Signal handelt

Unerwünschte Aussendungen

- Amateurfunkverordnung (AFuV): Unerwünschte Aussendungen auf das geringstmögliche Maß beschränken

- Es gibt weitere gesetzliche Regelungen für konkrete Grenzwerte → Klasse A

A: er keine unerwünschten Aussendungen hervorruft.

B: die Oberwellenabschirmung minimiert wird.

C: parasitäre Schwingungen vorhanden sind.

D: die Selbsterregung maximiert wird.

A: alle Oberschwingungen durchlassen.

B: den gewünschten Frequenzbereich sperren.

C: den gewünschten Frequenzbereich durchlassen.

D: die Abstrahlung aller Nebenaussendungen zulassen.

A: Unerwünschte Aussendungen sind auf 60 dB bezogen auf das Nutzsignal zu beschränken.

B: Unerwünschte Aussendungen sind auf 40 dB bezogen auf das Nutzsignal zu beschränken.

C: Unerwünschte Aussendungen sind auf das geringstmögliche Maß zu beschränken.

D: Unerwünschte Aussendungen sind nicht zulässig.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Beim Senden

Funkwellen von

- von Antennen

- von Transceivern

- von Zuleitungen

Elektrische Schwingungen gelangen in andere Leitungen

- Zerstörungen von anderen elektronischen Geräten

- Geräusche aus Lautsprechern

- Internetausfall

- Fehler in Heizungssteuerung

Beim Senden

Einhalten der Schutzanforderungen zur Gewährleistung der elektromagnetischen Verträglichkeit im Sinne des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln (EMVG)

A: Der Funkamateur benötigt für seine Amateurfunkstelle eine aktuelle Verträglichkeitsbescheinigung der BNetzA.

B: Die Amateurfunkstelle muss von einem zertifizierten Elektromeister auf die Einhaltung der elektromagnetischen Verträglichkeit geprüft werden. Das Abnahmeprotokoll ist für die BNetzA bereitzuhalten.

C: Die Amateurfunkstelle darf nur aus baumustergeprüften Funkgeräten bestehen, die den Anforderungen des Gesetzes über Funkanlagen (FuAG) entsprechen.

D: Der Funkamateur muss die Schutzanforderungen zur Gewährleistung der elektromagnetischen Verträglichkeit im Sinne des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln (EMVG) einhalten.

Beim Empfang

Funkamateur darf Störfestigkeit der eigenen Geräte selbst bestimmen. Die Abweichung vom EMVG ist ein Privileg.

A: Nein, selbstgebaute Amateurfunkgeräte müssen im Bezug auf Störfestigkeit kommerziell hergestellten Geräten entsprechen.

B: Ja, er kann den Grad der Störfestigkeit seiner Geräte selbst bestimmen.

C: Ja, aber nur in Richtung Verbesserung der Störfestigkeit

D: Nein, die Störfestigkeit ist vorgegeben und muss eingehalten werden.

A: Amateurfunkstellen sind hinsichtlich ihrer Störfestigkeit anderen Betriebsmitteln gleichgestellt.

B: Der Funkamateur darf von den grundlegenden Anforderungen nach dem Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln (EMVG) abweichen und kann den Grad der Störfestigkeit seiner Amateurfunkstelle selbst bestimmen.

C: Amateurfunkstellen müssen elektromagnetische Störungen durch andere Betriebsmittel hinnehmen, selbst wenn diese nicht den grundlegenden Anforderungen nach dem Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln (EMVG) entsprechen.

D: Der Funkamateur muss seine Amateurfunkstelle im Abstand von 2 Jahren einer Störfestigkeitsprüfung durch die BNetzA unterziehen lassen.

Maßnahmen

Zur Einhaltung der vorgeschriebenen elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)

- Abschirmen

- Erden

Schutz vor Störungen in beide Richtungen

A: nur kapazitive Auskopplungen enthalten.

B: in Kunststoff eingehüllt werden.

C: eine besonders abgeschirmte Masseleitung erhalten.

D: gut abgeschirmt werden.

A: durch Kunststoffabdeckungen geschützt sein.

B: möglichst gut geschirmt sein.

C: über das Stromversorgungsnetz geerdet sein.

D: nicht geerdet sein.

A: sollten alle hochohmigen Erdverbindungen entfernt werden.

B: sollten alle Einrichtungen mit einer guten HF-Erdung versehen werden.

C: sollte der Sender mit der Abwasserleitung im Haus verbunden werden.

D: sollte der Sender mit der Wasserleitung im Haus verbunden werden.

Störungen vermeiden

Gründe für Störungen

- Unerwünschte Frequenzanteile, die nicht ausreichend unterdrückt werden

- Unzureichend abgeschirmte oder unzureichend geerdete Geräte

- Die gewünschten Aussendungen selber

Störung

- Grenzwerte durch Amateurfunkanlage überschritten

- Z. B. Oberschwingung

Störende Beeinflussung

- Grenzwerte werden eingehalten

- Wege können einzeln oder zusammen auftreten

Umgang mit Störungen

- Nachbarschaftskonflikte vermeiden

- Höflich Hilfe zur Entstörung anbieten

A: Sie bieten höflich an, die erforderlichen Prüfungen in die Wege zu leiten.

B: Sie bieten an, das örtlich zuständige Hauptzollamt zu benachrichtigen.

C: Er sollte höflich darauf hingewiesen werden, dass es an seiner eigenen Einrichtung liegt.

D: Er sollte darauf hingewiesen werden, dass Sie hierfür nicht zuständig sind.

Ursachenforschung

- Prüfen auf Behebung mit eigenen Mitteln

- Falls Ursache nicht ermittelt oder Störung nicht beseitigt werden kann → Nachbarn auf Funkstörungsannahme der BNetzA (24/7 ☎ 0228 14 15 16) hinweisen

A: Sie empfehlen dem Nachbarn höflich, sich an die Bundesnetzagentur zur Prüfung der Störungsursache zu wenden.

B: Sie benachrichtigen ihren Amateurfunkverband.

C: Der Nachbar sollte höflich darauf hingewiesen werden, dass es an seiner eigenen Einrichtung liegt.

D: Der Nachbar sollte darauf hingewiesen werden, dass Sie hierfür nicht zuständig sind.

Ermittlung

- Kann einige Zeit in Anspruch nehmen

- Zur Wahrung des Nachbarschaftsfriedens Sendeleistung reduzieren

A: Er schaltet am Transceiver Passband-Tuning ein.

B: Er macht ausschließlich Split-Betrieb.

C: Er kann die Sendeleistung vorläufig reduzieren.

D: Er macht ausschließlich DX-Betrieb.

Überprüfung

Falls Amateurfunkaussendungen die Ursache der Probleme sind, wird in drei Fälle unterschieden

1. Fall

- Amateurfunkanlage wird nicht vorschriftsmäßig betrieben

- Ggf. Anordnung einer kostenpflichtigen Betriebseinschränkung durch BNetzA

- Möglich ist eine Begrenzung der Sendeleistung

2. Fall

- Amateurfunkanlage wird vorschriftsmäßig betrieben

- Feldstärke am betroffenen Gerät ist kleiner als Verträglichkeit durch die Störfestigkeit

- Betroffenes Gerät hält Störfestigkeit nicht ein

- Verantwortung zur Behebung liegt beim Betreiber des betroffenen Geräts

- Funkamateur darf Sendebetrieb unverändert fortsetzen

A: Er hat den Betrieb seiner Amateurfunkstelle einzustellen.

B: Er kann seine Sendeleistung uneingeschränkt erhöhen.

C: Er kann seinen Funkbetrieb fortsetzen.

D: Er hat seine Sendeleistung so einzurichten, dass der Empfang nicht mehr beeinträchtigt wird.

A: Er kann seine Sendeleistung uneingeschränkt erhöhen.

B: Er kann seinen Funkbetrieb fortsetzen.

C: Er hat den Betrieb seiner Amateurfunkstelle einzustellen.

D: Er hat seine Sendeleistung so einzurichten, dass der Empfang nicht mehr beeinträchtigt wird.

3. Fall

- Amateurfunkanlage wird vorschriftsmäßig betrieben

- Betroffenes Gerät hält Störfestigkeit ein

- Konfliktfall: BNetzA ist befugt, eine Lösung in Zusammenarbeit mit allen Beteilgten herzustellen

A: Mit behördlichen Abhilfemaßnahmen in Zusammenarbeit mit den Beteiligten

B: Mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Betriebsverbot und Bußgeld auf der Grundlage des AFuG

C: Mit einer gebührenpflichtigen Betriebseinschränkung oder einem vollständigen Betriebsverbot für seine Amateurfunkstelle

D: Mit der Durchführung behördlicher Maßnahmen nach dem AFuG, wobei dem Funkamateur die Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst entzogen werden kann

A: Die BNetzA hat diesbezüglich keine Befugnisse.

B: Zur Einleitung eines Bußgeldverfahrens

C: Die BNetzA kann Abhilfemaßnahmen in Zusammenarbeit mit den Beteiligten veranlassen.

D: Zum sofortigen Widerruf der Zulassung zum Amateurfunkdienst

Anordnungen der BNetzA ohne Zusammenarbeit

- Zum Schutz von Empfangs- und Sendegeräten, die Sicherheitszwecken dienen

- Zum Schutz öffentlicher Telekommunikationsnetze, also beispielsweise dem Telefonnetz

- Zum Schutz von Leib und Leben einer Person oder Sachen von bedeutendem Wert

Störungen beim Empfang

Suche im eigenen Haushalt

Häufige Ursachen

- Wechselrichter von Solaranlagen

- Schaltnetzteile

- LED-Leuchten

- Powerline Communication

A: Den Empfangsbetrieb sofort einstellen und z. B. auf Sendebetrieb umstellen.

B: Störquellen im eigenen Haushalt suchen, z. B. Steckernetzteile, LED-Lampen, Computer und Bildschirme.

C: Das Intruder Monitoring eines Amateurfunkverbandes informieren.

D: Die Funkstörungsannahme der Bundesnetzagentur telefonisch oder per E-Mail informieren.

Hinnehmbare Störungen

- Versuchen, die Grenzwerte von Geräten in der Nachbarschaft festzustellen

- Werden die Grenzwerte (EMVG und FuAG) eingehalten, muss die Störung hingenommen werden

- Evtl. hat der Nachbar Kooperationsbereitschaft zur Behebung

A: Er muss die Störungen grundsätzlich hinnehmen, wenn das störende Gerät von erheblicher Bedeutung für den Betreiber ist (z. B. von einer Alarmanlage).

B: Er muss die Störungen in jedem Fall hinnehmen.

C: Er muss Störungen nicht hinnehmen.

D: Er muss die Störungen grundsätzlich hinnehmen, wenn die störenden Geräte den Anforderungen des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln (EMVG) oder des Funkanlagengesetzes (FuAG) genügen.

BNetzA einbeziehen

- Über Funkstörannahme der Bundesnetzagentur

- Protokoll über Störungen erstellen

- Zeitpunkt, Art und vermutete Quelle

A: Ich fertige ein Protokoll mit Zeitpunkt und Art der Störungen an und benenne die vermutete Quelle.

B: Ich dränge auf ein schnelles Ausrücken des Prüf- und Messdienstes und frage regelmäßig telefonisch nach dem Stand.

C: Ich sammele die Kontaktdaten aller Nachbarn und melde diese per E-Mail.

D: Ich sende bei jedem einzelnen Auftreten der Störung eine E-Mail.